Le CEA: sa raison d'être, la bombe son

alibi, la recherche

A propos de la reprise des essais nucléaires

français il y a eu dans la presse de nombreuses libertés

vis à vis des faits historiques concernant les places respectives

de la recherche militaire et civile au Commissariat à l'Energie

Atomique (CEA): l'erreur la plus commune est d'inverser

les rôles respectifs du militaire et du civil dans les motivations

du CEA.

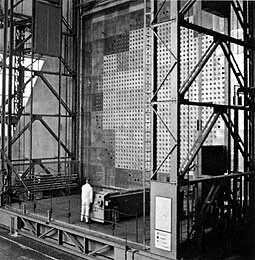

Inauguration

de la pile atomique Zoé en 1948 (pile atomique est le nom donné

aux premiers réacteurs nucléaires, provenant du

fait qu'ils étaient constitués par un empilement

de barreaux de matière combustible d'uranium au sein du

modérateur). Cette pile construite par Lew Kowarski est

une copie à la même échelle de la pile canadienne

ZEEP (dont-il avait dirigé le projet à partir d'août

1944 et qui était entrée en service le 5 septembre

1945 moins de 13 mois plus tard).

Inauguration

de la pile atomique Zoé en 1948 (pile atomique est le nom donné

aux premiers réacteurs nucléaires, provenant du

fait qu'ils étaient constitués par un empilement

de barreaux de matière combustible d'uranium au sein du

modérateur). Cette pile construite par Lew Kowarski est

une copie à la même échelle de la pile canadienne

ZEEP (dont-il avait dirigé le projet à partir d'août

1944 et qui était entrée en service le 5 septembre

1945 moins de 13 mois plus tard).

Le CEA est généralement présenté

comme un organisme ayant été créé

en octobre 1945 pour développer tous les aspects pacifiques

de l'énergie nucléaire (à l'époque

on disait énergie atomique). Sa création était

en fin de compte l'accomplissement administratif des déclarations

enthousiastes des scientifiques français : l'avenir

ne pouvait être que radieux avec cette énergie "inépuisable",

"quasi-gratuite", sans danger, déclarations qui

suivirent la destruction totale d'Hiroshima et Nagasaki les 6

et 9 août 1945. L'orientation militaire du CEA ouvertement

affirmée dans les années 50 est apparue alors comme

une dérive perverse des buts assignés au CEA à

sa création. Cela donna lieu à de vives protestations

pour exiger le retour vers "l'atome pour la paix".

La réalité est très différente:

la mise

en service en 1956 à Marcoule de G-1, premier réacteur

électrogène français, montrait bien l'orientation

fondamentale du CEA vers les applications militaires même

si le Département des Applications Militaires (DAM) ne

fut créé que plus tard, fin 1958. L'aspect électrogène

de G-1 masquait en fait sa finalité réelle. Le réacteur

G-1 était un piètre producteur d'électricité:

sa puissance électrique était de 2 mégawatts.

Il n'a été exploité que par le CEA même

après son couplage au réseau.

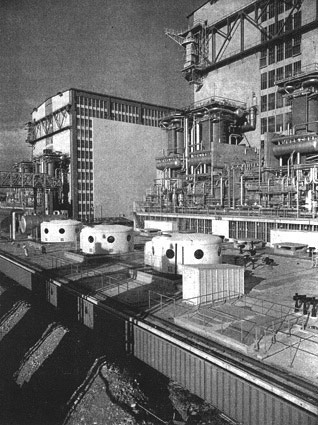

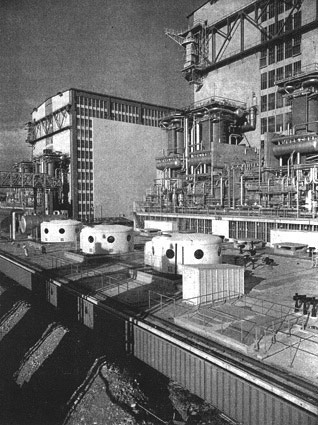

Vue générale du Centre de production

de plutonium de Marcoule. A gauche, les réacteurs G2 et

G3, au centre l'usine d'extraction du plutonium, à droite

le réacteur G1.

Vue générale du Centre de production

de plutonium de Marcoule. A gauche, les réacteurs G2 et

G3, au centre l'usine d'extraction du plutonium, à droite

le réacteur G1.

Les réacteurs suivants, G-2 et G-3, plus puissants, (38 Mwe) furent

eux aussi exploités par le CEA et non pas par EDF. La raison

en est que la production de plutonium impose un mode de fonctionnement

très différent du mode optimum nécessaire

à la production d'électricité.

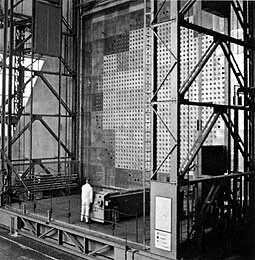

G-1

à Marcoule.

G-1

à Marcoule.  Vue

arrière sud des réacteurs G-2 et G-3 à Marcoule.

Vue

arrière sud des réacteurs G-2 et G-3 à Marcoule.

La gestion par le CEA des réacteurs

de Marcoule est la marque de leur objectif plutonigène.

Pour ces réacteurs la priorité n'était pas

la production d'énergie électrique mais leur utilisation

pour la production de plutonium par le CEA.

La cheminée d'évacuation

de l'air de refroidissement du bloc pile G-1. Cet air, radioactif,

est ainsi plus facilement dilué dans la masse de l'air

ambiant. La collerette évite les tourbillons descendants.

Il faudra attendre 1963 pour qu'EDF

prenne en exploitation un réacteur nucléaire, le

réacteur Chinon A-1, d'une puissance électrique

de 70 mégawatts.

Cependant il y a beaucoup plus fondamental.

Dès l'origine les acteurs de l'énergie nucléaire

ont donné la priorité au militaire. Ceci est

évident aux États-Unis avec le projet Manhattan

aboutissant avec "succès" à Hiroshima

et Nagasaki. Mais cela est vrai aussi pour la France. Voici

quelques faits généralement passés sous silence

(et ce n'est certainement pas un hasard) :

1 - La

mise en évidence de la fission de l'uranium laissait voir

le futur énergétique de cet élément

et la question qui était posée concernait la possibilité

d'une réaction en chaine si la fission de l'uranium produisait

plus d'un neutron. C'est l'aspect explosif de l'énergie

nucléaire qui intéresse alors les physiciens et

qui inquiète certains d'entre eux (très très

peu et aucun en France).

2 - Lorsque

Joliot met en évidence la possibilité d'une réaction

en chaine il s'empresse de prendre 5 brevets entre le 30 avril

et le 4 mai 1939. Quatre d'entre eux concernaient la production

civile d'énergie, le

cinquième, déposé le 4 mai 1939 à

15h 35 avait pour titre: "Perfectionnement aux charges

explosives".

3 - Joliot

et son équipe envisagent alors la première expérience

de grande ampleur avec l'énergie nucléaire. Joliot

met à son programme l'explosion d'une bombe à uranium.

Comme les effets peuvent être importants le site projeté

était au centre du Sahara ! Cet essai était désigné

sous le nom: "La Grande Expérience".

4 - Dès

cette époque l'essentiel des préoccupations de Joliot

et de son équipe est orienté vers la bombe. Le 11

août 1945 Raoul Dautry, ancien ministre, révélait

:

"Peu après le début de

la guerre, le gouvernement dut demander à M. Joliot-Curie

de pousser ses études, moins vers l'utilisation des radioéléments

pour la production d'énergie intéressant l'industrie

du temps de paix (domaine où cependant, des perspectives

extraordinaires pouvaient déjà être entrevues),

que vers la mise au point d'un processus de libération

brutale de l'énergie atomique avec des effets dépassant

infiniment ceux des explosifs puissants.

C'est à ce moment que j'eus à

intervenir comme ministre de l'Armement pour mettre à la

disposition de M. Joliot-Curie tous les moyens dont il pouvait

avoir besoin". (Ce texte est cité

dans le livre de Géraud Jouve, "Voici l'âge atomique",

publié en 1946 aux éditions Franc-Tireur).

Raoul Dautry, Frédéric

joliot et Maurice Surdin devant le tableau de commande de la pile

Zoé.

Raoul Dautry, Frédéric

joliot et Maurice Surdin devant le tableau de commande de la pile

Zoé.

Ainsi les premiers travaux français

un peu importants visant l'énergie nucléaire ont

été financés en 1939 par l'armée.

Cela ne souleva aucune polémique dans les milieux scientifiques

français.

C'est donc à juste titre que Joliot

pouvait déclarer après la destruction d'Hiroshima :

"L'emploi de l'énergie atomique et de la bombe

a son origine dans les découvertes et les travaux effectués

au Collège de France par MM. Joliot-Curie, Halban et Kowarski,

en 1939 et 1940. Des communications ont été faites

et des brevets pris à cette époque" (dépêche

AFP publiée par le Figaro du 9 août 1945).

En somme la France, d'après Joliot,

était en droit de réclamer aux américains

des royalties* sur Hiroshima et Nagasaki puisque les bombes utilisées

pour ces destructions étaient couvertes par des brevets

français !

Dans le n°1 de la revue scientifique "Atomes"

(mars 1946), Joliot, qui dirigeait le CEA en tant que Haut Commissaire

à l'Energie Atomique, écrivait à propos du

projet Manhattan: "Nous ne pouvons nous empêcher

d'admirer l'effort de recherche et de construction qui a été

fait par les Américains, ainsi que la valeur des savants

et techniciens réalisateurs". Ce projet Manhattan

avait eu pour but la mise au point d'une puissance destructrice

infiniment plus grande que celle dont rêvaient les militaires.

Évidemment l'effort financier de l'armée

française en 1939 pour développer les travaux de

Joliot-Curie était loin d'être suffisant pour assurer

à la France la primeur des destructions par l'arme atomique.

5 - Le plutonium a été dès l'origine

une préoccupation majeure du CEA. Le 15 décembre

1948 le premier réacteur atomique français ("Zoé")

divergeait. Il contribua au programme nucléaire français

en fournissant du combustible irradié d'où fut extrait

en septembre 1949 le premier plutonium français (quelques

milligrammes) dans l'usine

du Bouchet où une cellule avait été spécialement

construite à cet effet.

Il

est intéressant de citer l'intervention de Joliot quand

il montra au personnel du CEA le tube contenant ce plutonium :

Il

est intéressant de citer l'intervention de Joliot quand

il montra au personnel du CEA le tube contenant ce plutonium :

"Pour la première fois je voyais

cet élément dont j'avais tant entendu parler ; ce

fut une très grande émotion pour un vieux chimiste

et physicien qui avait fait de la radioactivité avec des

substances naturelles, mais n'avait jamais vu de substance radioactive

artificielle en quantité pondérable" (cité par B. Goldschmidt dans "Les Pionniers de l'atome",

Stock, 1987). C'est à cet élément qu'on doit

la destruction de Nagasaki !

Rapidement après le succès de

Zoé, la décision fut prise par l'état-major

du CEA de construire à Marcoule le réacteur G-1

de 2 mégawatts pour la production de plutonium à

raison de 1 gramme par jour. On ne trouve, à cette époque,

aucune justification de ce programme plutonium pour une activité

civile du CEA. Personne en France ne s'étonna alors de

cet intérêt pour le plutonium. Il est bien évident

que c'était la bombe qui était l'objectif prioritaire

du CEA.

6 - Il

n'y a là rien d'étrange quand on se réfère

aux textes fondateurs du Commissariat à l'énergie

atomique. L'ordonnance n 45-2563 du 30 octobre 1945 institue un

Commissariat à l'énergie atomique (JO du 31 octobre

1945 p. 7065-7066). L'article 1er définit les objectifs

du CEA :

"Le Commissariat à l'énergie

atomique :

"poursuit les recherches scientifiques

et techniques en vue de l'utilisation de l'énergie atomique

dans les divers domaines de la science, de l'industrie et de la

défense nationale [souligné

par nous]".

L'article 2 définit la composition du

comité qui doit administrer le CEA. Il comprendra :

"Un haut commissaire à l'énergie

atomique [...]

Un administrateur général

délégué du Gouvernement ;

Trois personnalités qualifiées

par leurs travaux relatifs à l'énergie d'origine

atomique

Le président du comité

de coordination des recherches concernant la défense nationale" [souligné par nous].

Cette ordonnance fut rédigée

à partir des propositions de Frédéric Joliot

et de Raoul Dautry. (Ces deux personnalités avaient tenté

en 1939 de développer en France une bombe à uranium).

La signature de De Gaulle était suivie

par celles de 9 ministres. Les ministres des affaires étrangères,

de la guerre, de la marine et de l'air venaient en tête.

Le ministre des colonies n'était pas oublié. Cette

présentation montre assez bien la hiérarchisation

des motivations du gouvernement en créant le CEA.

Le

décret du 3 janvier 1946 "portant nomination du

haut commissaire à l'énergie atomique et de membres

du comité de l'énergie atomique" est significatif

de l'orientation militaire du CEA dès son origine. Ce décret

nomme Frédéric Joliot haut commissaire (Art. 2).

Dans l'article 1er on trouve: "Sont nommés membres

du comité de l'énergie atomique, en outre du

président du comité de coordination des recherches

scientifiques intéressant la défense nationale,

membre de droit [...]" [souligné par nous].

Suit la liste des savants nommés pour siéger avec

le représentant de l'armée: Irène Joliot-Curie,

Pierre Auger, Frédéric Joliot, Francis Perrin.

Comité

scientifique du CEA en 1946. De gauche à droite assis:

Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Frédéric

Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski ; debout: Bertrand

Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Deniwelle, Jean Langevin.

Comité

scientifique du CEA en 1946. De gauche à droite assis:

Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Frédéric

Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski ; debout: Bertrand

Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Deniwelle, Jean Langevin.

La présence d'un représentant

militaire dans les organismes de direction du CEA ne semble pas

avoir géné les scientifiques de ces organismes.

La révocation de Joliot en 1950 pour

son refus d'accepter l'orientation du CEA vers des recherches

à fins militaires (la bombe et les sous-marins à

propulsion nucléaire) a pu laisser croire qu'à l'origine

le CEA n'avait que des missions civiles. Quelques jours après

la décision de révoquer Joliot, des scientifiques

de la direction du CEA signaient "une déclaration

rappelant que le Commissariat n'était pas un établissement

de défense nationale" (B. Goldschmidt, op. cité

p. 438). C'était oublier les textes fondateurs du CEA et

les activités prioritaires du CEA dès sa création.

Un des signataires de ce texte acceptait d'ailleurs de remplacer

Joliot et d'assumer ouvertement l'orientation militaire des programmes

du CEA.

Bertrand Goldschmidt signale dans son livre

qu'"en janvier 1949 Joliot fut l'invité de la presse

anglo-américaine [...]. La question du secret atomique

ayant été abordée, Joliot expliqua que tout

résultat de ses recherches susceptible de contribuer à

un programme militaire serait gardé secret tant que les

Nations unies ne se seraient pas mises d'accord sur un traité

d'interdiction de l'arme atomique" (p. 433). Ceci indique

bien que le haut commissaire à l'énergie atomique

n'excluait pas de ses recherches et de celles du CEA des recherches

concernant les bombes atomiques.

L'activité prioritaire du CEA pendant

les années qui suivirent sa création fut militaire.

Cependant le développement des recherches pendant cette

période pouvait laisser croire à une orientation

différente: la recherche des minerais d'uranium, la purification

de l'uranium et des matériaux nécessaires à

l'élaboration d'un combustible nucléaire, la fabrication

industrielle de graphite très pur, la mise au point de

techniques physico-chimique de contrôle des matériaux,

la neutronique etc. toutes ces activités pouvaient apparaître

comme orientées vers des applications pacifiques. Mais

le CEA menait, en parallèle, une activité plutonium:

études sur les propriétés physiques et chimiques

du plutonium afin de mettre au point son extraction à partir

des combustibles nucléaires irradiés. La construction

de réacteurs nucléaires à Marcoule avait

pour motif principal l'obtention rapide de plutonium pour réaliser

la bombe française et placer la France au rang des "grandes"

nations, des nations ayant un potentiel de destruction vraiment

moderne ! La production électrique de ces réacteurs

ne pouvait servir qu'à masquer l'orientation fondamentalement

militaire des activités majeures du CEA qui se concrétisa

le 13 février 1960 par l'explosion au Sahara (sélectionné

depuis 1939 comme le territoire "français" le

mieux approprié pour ce genre d'activité) de la

première bombe nucléaire française, une bombe

au plutonium. Les réacteurs de Marcoule prenaient là

tout leur sens.

|

En 1958, le général

de Gaulle lance à Marcoule le réacteur G2, destiné

à la production de plutonium militaire. |

La France allait ainsi servir de modèle

pour tous les états qui plus tard désireront se

placer dans le club des grandes nations, de celles dont le potentiel

de destruction massive attesterait de leur modernité. La

France, le 13 février 1960 ouvrait la voie à la

prolifération nucléaire.

Le CEA a été créé

par De Gaulle en 1945 afin de produire des bombes atomiques. Il

a eu l'approbation unanime des divers partis politiques, (droite

et gauche confondues), et de l'ensemble de la communauté

scientifique, y compris de ceux, qui, comme Joliot, se manifestèrent

plus tard contre la bombe. L'activité civile française

pour la réalisation de réacteurs nucléaires

de puissance ne prit réellement place dans les programmes

du CEA que lorsque sa mission première fut remplie: la

bombe.

Roger Belbéoch, septembre

1995.

Nota: Certains points soulevés dans ce texte

ont été développés plus en détail

dans des interventions publiques dont :

- L'émission "Micro-Climat" sur Radio Libertaire,

8 août 1988 sur le thème "De Hiroshima à

Bikini".

- Le séminaire "Science/Technologie/Subjectivité".

Université européenne de la recherche, Dépt.

de Sciences Politiques, Université Paris VIII, sur le thème

"Pratiques de la science : le nucléaire", 1er

février 1993.

Voir également les références citées

dans "Tchernobyl,

une catastrophe" (B. et R. Belbéoch,

Éd. ALLIA, 1993) dans le chapître "De Hiroshima à Tchernobyl".

* EGE

(Ecole de Guerre Economique), 27 février 2012:

Les « brevets Joliot »

: Une bataille juridique de plus de vingt ans

La guerre des brevets fait rage. Et il est

bon de revenir sur quelques cas d'école. L'affaire des

« brevets Joliot » qui remonte au milieu du siècle

dernier illustre les difficultés à établir

et défendre ses droits dans un domaine aussi sensible et

stratégique que l'énergie nucléaire. Sur

fond de guerre et d'occupation du territoire national, on ne peut

pas à proprement parler évoquer un copiage de technologies,

mais les réactions des américains n'étaient

peut-être pas totalement dénuées d'arrières

pensées économiques dans le contexte du développement

du nucléaire civil aux États-Unis dans les années

50.

En mai 1939, Frédéric Joliot, prix Nobel de Physique

1935 avec sa femme Irène Curie (elle-même fille des

prix Nobel 1903 Pierre et Marie Curie), dépose conjointement

avec son équipe du Collège de France trois brevets

portant sur l'utilisation de l'énergie nucléaire.

Intitulés Dispositif de production d'énergie, Procédés

de stabilisation d'un dispositif de production d'énergie

et Perfectionnement aux charges explosives, ces brevets reposent

sur le mécanisme de fission nucléaire découvert

quelques mois auparavant par des chercheurs autrichiens.

En deux mots, le noyau d'un atome d'uranium est susceptible de

se briser en deux en dégageant une grande quantité

d'énergie et en libérant quelques neutrons capables

d'aller provoquer de nouvelles fissions des noyaux alentour. Le

contrôle (ou non) de cette « réaction en chaine

», dont l'équipe du Collège de France a l'intuition

la première, est le fondement des « brevets Joliot

» qui portent sur l'exploitation de cette énergie

d'origine nucléaire. Deux brevets supplémentaires

seront déposés début 1940, portant sur l'enrichissement

de l'uranium et sur la géométrie des « modérateurs

», matériaux permettant le contrôle des réactions

nucléaires.

Avec le début de la guerre, deux des collaborateurs de

F. Joliot, co-détenteurs des brevets fondamentaux, se réfugient

à Londres où ils prennent contacts avec les autorités

gérant la question nucléaire sur fond d'exploitation

offensive de la fission. Ils y déposent également

de nouveaux brevets 40 et 42, et négocient des accords

avec les autorités anglaises et un industriel de la chimie

(ICI), compliquant ainsi notablement la situation sur le plan

de la propriété intellectuelle.

Au sortir de la guerre, la propriété des brevets

initiaux est transférée au CEA créé

trois mois après Hiroshima et Nagasaki qui entreprend des

négociations avec les autorités nucléaires

anglaises. Si un accord partiel est rapidement (et courtoisement

!) conclu dès 1948, certains aspects ou prolongements des

accords traineront encore jusqu'en 1960.

Aux États-Unis, la question prend un autre tour : les brevets

originaux (les deux premiers du moins, le troisième n'avait

pas été déposé hors de France) sont

rejetés en novembre 1941 pour insuffisance de description

des dispositifs envisagés (la loi américaine brevète

des inventions exploitables, pas de simples idées). Dans

un contexte de communication déjà difficile avec

la France occupée, la mise au secret à partir de

1942 et jusqu'en 1949 de tout ce qui touche à l'énergie

nucléaire aux USA verrouille toute revendication française

sur ces brevets. Plus encore en 1946 l'Atomic Energy Act interdit

aux États-Unis tout brevet lié à des matières

fissiles, et même tout échange d'information sur

ce sujet.

Les démarches françaises ne reprennent qu'en 1954

avec l'assouplissement des règles américaines sur

le nucléaire et l'ouverture par le CEA de deux procédures

parallèles, potentiellement contradictoires, cherchant

en même temps à faire reconnaitre ses brevets et

à se faire indemniser de manière forfaitaire pour

leur utilisation pendant la guerre. Jusqu'au début des

années 60 la situation parait complètement bloquée,

mais les choses s'arrangent progressivement à partir de

1963.

En 1968, l'antériorité française des découvertes

fondamentales dans les technologies nucléaires est reconnue

officiellement lors d'une cérémonie à Washington,

et assortie d'un « dédommagement » de 35 000

$ (environ 300 000 Euros de 2022) pour

les inventeurs (dont deux sont décédés entretemps),

sans aucune commune mesure avec les frais de justice engagés.

A lire...

- Un extrait du livre "La babel

nucléaire" de Louis Puiseux, Editions Galilée,

1977:

" Quatrième grand, exclu du

partage du monde de Yalta en 1945, de Gaulle voulait sa bombe

(1). Par ordonnance du 18 octobre 1945,

il avait créé le Commissariat à l'Energie

Atomique (CEA), placé directement sous l'autorité

du président du Conseil. Ses successeurs reprendront son

ambition à leur compte (1), limogeront

le 28 avril 1950 Frédéric Joliot-Curie, alors patron

du CEA (2), pour ses options communistes,

et à son retour au pouvoir, en 1958, de Gaulle retrouvera,

intact et grandi, cet outil majeur de l'indépendance nationale.

Pas question pour la France de jouer les gendarmes du monde: le

sous-marin à propulsion nucléaire n'est pas prioritaire.

Mais pas question non plus de dépendre des Etats-Unis pour

la fourniture des matières fissiles: l'enrichissement de

l'uranium est une technique trop complexe, trop lourde, pour l'instant

hors de sa portée. Il s'agit de produire du plutonium

par la voie la plus courte: d'où, comme les

Anglais, le choix de la filière à uranium naturel:

L'uranium 238 à partir duquel se produit

le plutonium étant en proportion plus faible dans l'uranium

enrichi, les réacteurs à uranium enrichi produisent

à puissance égale moins de plutonium que les réacteurs

à uranium naturel, et d'autant moins que leur teneur en

uranium 235 est plus élevée. Cette donnée

technique a une signification politique importante car il s'en

déduit que les réacteurs à uranium naturel

représentent un éventuel potentiel militaire plus

grand à cause de leur caractère plutonigène

accentué, et ce fait a joué un rôle certain

dans le développement de la technologie nucléaire.

(Bertrand Goldschmidt, 1962, pp. 107-108.)

Les Anglais font exploser leur première

bombe en

octobre 1952 à Montebello (Australie), et les Français

en février 1960 à Reggan (Sahara). "

1. « Le général

de Gaulle avait créé le CEA " d'abord

pour fabriquer la bombe " me répétait-il.

Il avait nommé Joliot Curie avec cette mission expresse.

Et Joliot avait accepté !. " Je vous la

ferai, mon général, votre bombe ! " »

Alain Peyrefitte, Le Mal Français, p. 83. (Paris,

Plon, 1976.)

2. Alain Peyrefitte cite le lancement du programme d'armes nucléaires

par Pierre Mendès-France en décembre 1954, et celui

de la construction de l'usine

d'enrichissement de Pierrelatte (pour faire la bombe H) en

mars 1957 par Guy Mollet, comme deux exemples de décisions

prises « sous hypnose »: les services spécialisés

avaient si bien préparé la décision que

le Premier ministre l'a signée sans en comprendre la portée,

et n'en a gardé aucun souvenir. (Le Mal Français,

pp. 288 à 291.)

Inauguration

de la pile atomique Zoé en 1948 (pile atomique est le nom donné

aux premiers réacteurs nucléaires, provenant du

fait qu'ils étaient constitués par un empilement

de barreaux de matière combustible d'uranium au sein du

modérateur). Cette pile construite par Lew Kowarski est

une copie à la même échelle de la pile canadienne

ZEEP (dont-il avait dirigé le projet à partir d'août

1944 et qui était entrée en service le 5 septembre

1945 moins de 13 mois plus tard).

Inauguration

de la pile atomique Zoé en 1948 (pile atomique est le nom donné

aux premiers réacteurs nucléaires, provenant du

fait qu'ils étaient constitués par un empilement

de barreaux de matière combustible d'uranium au sein du

modérateur). Cette pile construite par Lew Kowarski est

une copie à la même échelle de la pile canadienne

ZEEP (dont-il avait dirigé le projet à partir d'août

1944 et qui était entrée en service le 5 septembre

1945 moins de 13 mois plus tard). Vue générale du Centre de production

de plutonium de Marcoule. A gauche, les réacteurs G2 et

G3, au centre l'usine d'extraction du plutonium, à droite

le réacteur G1.

Vue générale du Centre de production

de plutonium de Marcoule. A gauche, les réacteurs G2 et

G3, au centre l'usine d'extraction du plutonium, à droite

le réacteur G1. G-1

à Marcoule.

G-1

à Marcoule.  Vue

arrière sud des réacteurs G-2 et G-3 à Marcoule.

Vue

arrière sud des réacteurs G-2 et G-3 à Marcoule.

Raoul Dautry, Frédéric

joliot et Maurice Surdin devant le tableau de commande de la pile

Zoé.

Raoul Dautry, Frédéric

joliot et Maurice Surdin devant le tableau de commande de la pile

Zoé. Il

est intéressant de citer l'intervention de Joliot quand

il montra au personnel du CEA le tube contenant ce plutonium :

Il

est intéressant de citer l'intervention de Joliot quand

il montra au personnel du CEA le tube contenant ce plutonium : Comité

scientifique du CEA en 1946. De gauche à droite assis:

Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Frédéric

Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski ; debout: Bertrand

Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Deniwelle, Jean Langevin.

Comité

scientifique du CEA en 1946. De gauche à droite assis:

Pierre Auger, Irène Joliot-Curie, Frédéric

Joliot-Curie, Francis Perrin, Lew Kowarski ; debout: Bertrand

Goldschmidt, Pierre Biquard, Léon Deniwelle, Jean Langevin.