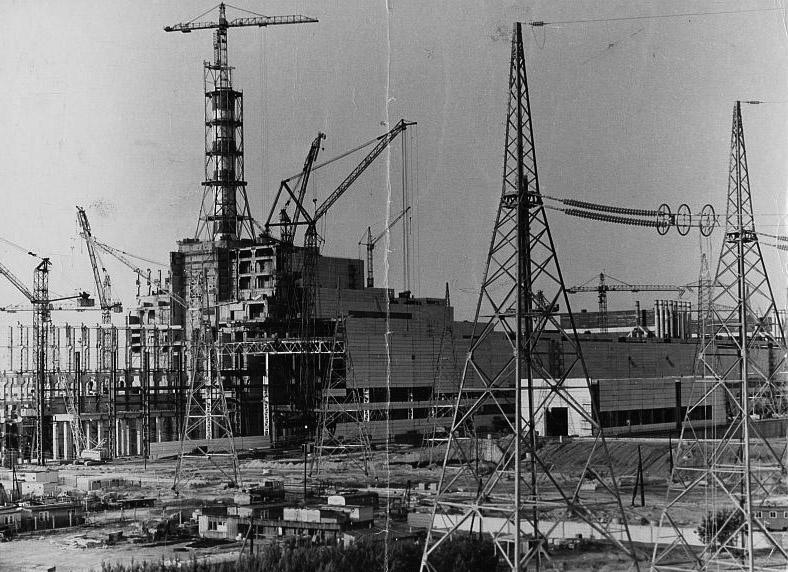

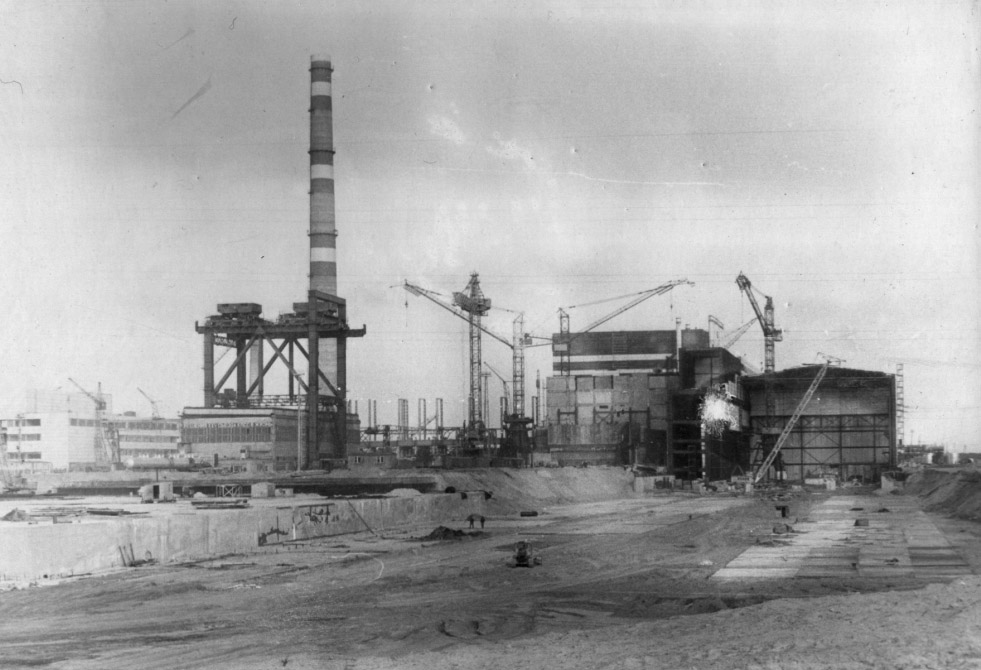

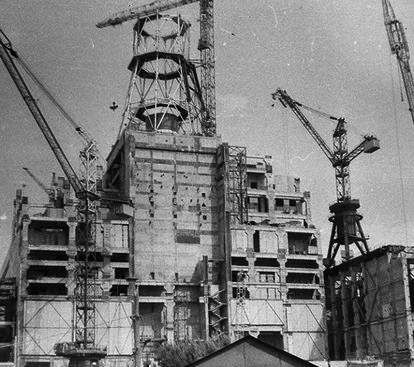

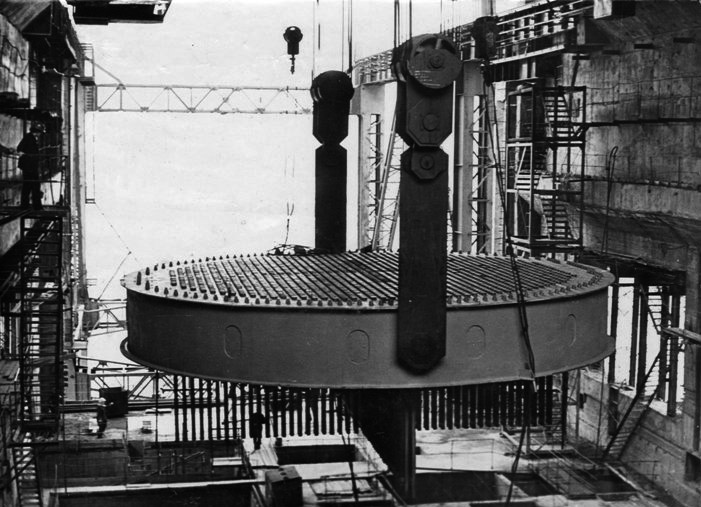

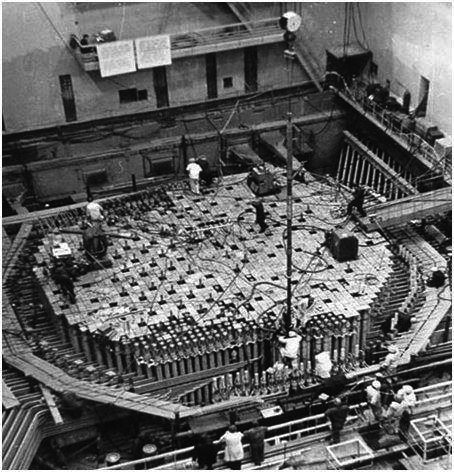

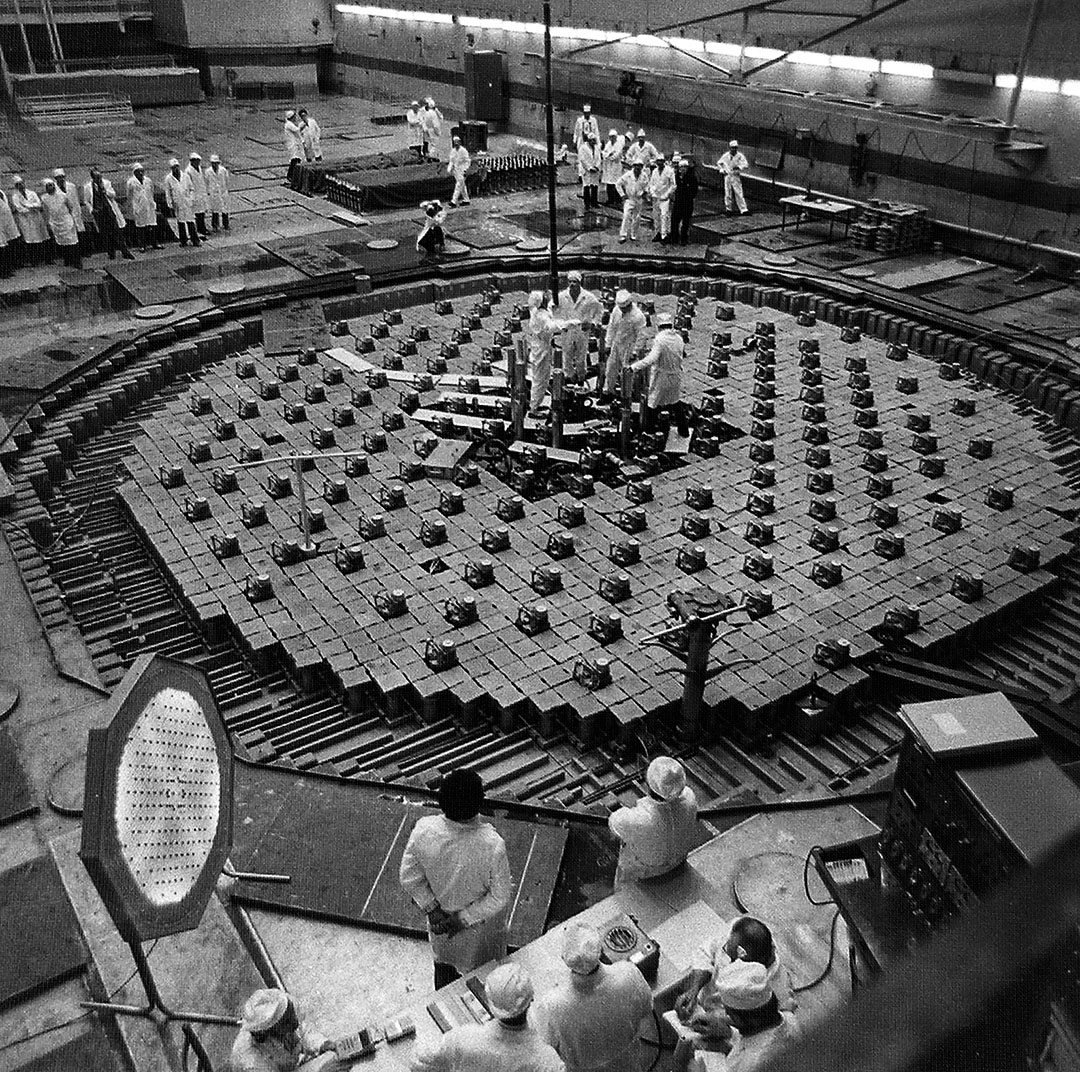

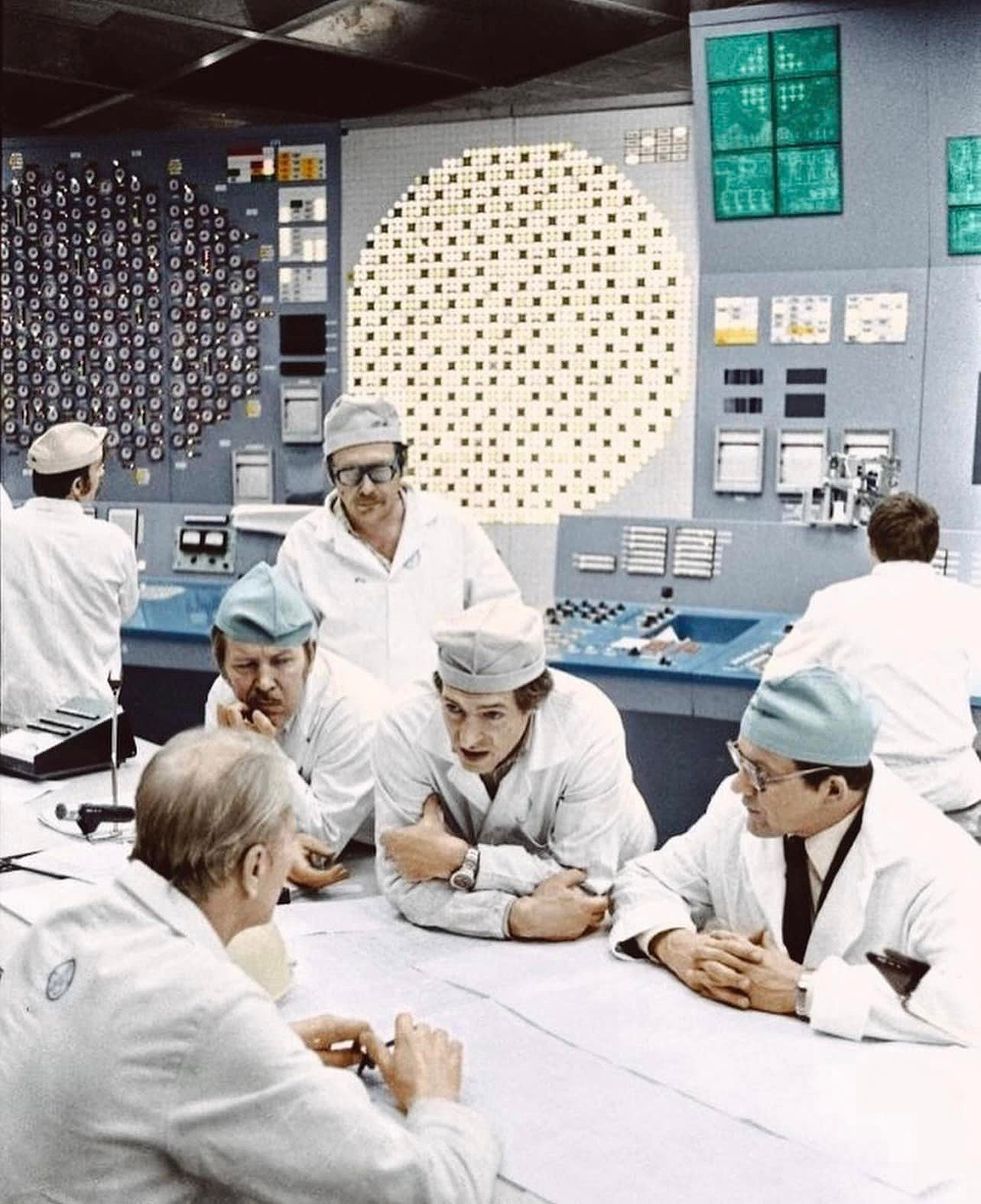

[Photos de la construction et de l'exploitation de la centrale rajoutées par Infonucléaire]

Irradiée et condamnée, la

journaliste soviétique avait prédit, un mois avant, l'explosion

de la centrale. Aujourd'hui la Cassandre de Tchernobyl écrit

des poèmes et témoigne sans relâche. Pour

que l'on n'oublie pas les victimes. Que les survivants soient

soignés. Et que jamais, nous ne vivions ce qu'elle-même

a vécu.

Il aura

fallu la catastrophe de Tchernobyl pour faire de la communiste

croyante qu'était Lioubov Alexandrovna Kovalevskaïa une

« calomniatrice systématique de l'URSS »,

pour employer ses propres termes. Et pour faire d'un petit rouage

de la machinerie atomique de l'URSS, une militant, antinucléaire.

Certes, avant la nuit cataclysmique du 25 au 26 avril 1986 où

Tchernobyl a explosé, Lioubov avait déjà

de sérieux doutes. Mais l'accident la fera radicalement

diverger, comme on le dit d'un réacteur qui entre en action

et qui commence à libérer son énergie.

Il aura

fallu la catastrophe de Tchernobyl pour faire de la communiste

croyante qu'était Lioubov Alexandrovna Kovalevskaïa une

« calomniatrice systématique de l'URSS »,

pour employer ses propres termes. Et pour faire d'un petit rouage

de la machinerie atomique de l'URSS, une militant, antinucléaire.

Certes, avant la nuit cataclysmique du 25 au 26 avril 1986 où

Tchernobyl a explosé, Lioubov avait déjà

de sérieux doutes. Mais l'accident la fera radicalement

diverger, comme on le dit d'un réacteur qui entre en action

et qui commence à libérer son énergie.

« Sa »

centrale, elle l'aimait d'amour. Depuis 1980. où elle est

devenue journaliste au quotidien du chantier, la Tribune de

l'énergéticien, elle l'a suivie jour après

jour. Elle a célébré l'apport de Tchernobyl

à l'édification du communisme. Elle a vibré

à ses succès. Mais elle s'est enragée de

découvrir les vices cachés de la centrale, dont

la censure lui interdisait de parler. Enragée de devoir,

à l'unisson du reste de la presse soviétique, ne

chanter que les louanges de cette installation la plus moderne

la plus efficace, la plus sûre et, bientôt la plus

grande du monde, avant de partir en fumée empoisonnée.

« Sa »

centrale, elle l'aimait d'amour. Depuis 1980. où elle est

devenue journaliste au quotidien du chantier, la Tribune de

l'énergéticien, elle l'a suivie jour après

jour. Elle a célébré l'apport de Tchernobyl

à l'édification du communisme. Elle a vibré

à ses succès. Mais elle s'est enragée de

découvrir les vices cachés de la centrale, dont

la censure lui interdisait de parler. Enragée de devoir,

à l'unisson du reste de la presse soviétique, ne

chanter que les louanges de cette installation la plus moderne

la plus efficace, la plus sûre et, bientôt la plus

grande du monde, avant de partir en fumée empoisonnée.

En décembre 1985. Kovalevskaïa claque la porte de la Tribune de l'énergéticien et rédige un article vengeur où elle oppose son démenti solitaire à tout ce qui a été dit et écrit sur Tchernobyl. L'article parait un mois avant l'explosion. Kovalevskaïa a droit à des félicitations de Gorbatchev pour son « courage civique » et son « professionnalisme sans concession ». Aujourd'hui journaliste libre, elle rend au numéro un du Kremlin la monnaie de sa pièce et l'accuse, lui et son administration, d'incompétence, d'hypocrisie et de cruauté.

Avec la catastrophe. sa vision du monde a basculé. Gravement irradiée et condamnée à terme, sa raison de vivre aujourd'hui est la dénonciation de ce système qui a fait Tchernobyl dans l'insouciance et, réduit à des demi-mesures et des faux fuyants, se trouve incapable de maîtriser les conséquenccs de l'accident. Dans ses livres et ses articles, Kovalevskaïa veut témoigner aussi de son expérience personnelle d'irradiée et de mère d'une petite fille, également irradiée, dont elle se demande si un jour elle n'enfantera pas un monstre.

Staline est mort l'année où naissait Lioubov mais son ombre l'a pour suivie. Ses deux grands pères sont partis dans les camps des années 30. D'où ils ne sont jamais revenus. Le grand père paternel parce qu'il était noble et le grand père maternel parce qui était un koulak, un paysan aisé. A peine son mari avait-il été déporté que la grand mère de Lioubov, enceinte, l'était à son tour : condamnée à cinq ans pour avoir glané une poignée d'épis dans un champ kolkhozien, C'est ainsi que la mère de la jeune femme a vu le jour dans un camp et y a vécu ses premières années d'enfant.

Paradoxe et perfection du système stalinien :

ce sont ses parents, rescapés des camps, qui ont fait de

Lioubov, de ses soeurs et de ses frères, des communistes

zélés. Ils n'ont pas voulu que leurs enfants sachent

qu'ils étaient des enfants d' « ennemis du peuple »

l'auraient-ils su, ils auraient risqué de se rebeller contre

le système, et gâché leurs vies.

Les parents de Lioubov ont donc mis toute leur énergie

à dispenser à leurs enfants l'art soviétique

du savoir vivre que l'on apprend dès le berceau dans une

famille normale : se plier à tous les caprices des

autorités, débiter du bout des lèvres les

discours qu'on attend d'eux en public, mais les oublier radicalement

dès qu'on n'est plus sous le regard des chefs.

Lioubov fut ainsi promise à faire partie de cette espèce

rare de « merles blancs » soviétiques,

citoyens modèles qui prennent à la lettre l'idéologie

officielle, aveugles volontaires devant les réalités

sordides de la « vraie vie », donc

promis aux meurtrissures et aux échecs dans une société

de cyniques. Elle avait trente ans lorsque, à la mort de

son père, sa mère lui révéla enfin

l'histoire vraie de la famille. C'était trop tard, le pli

était pris.

Cette distance d'avec la réalité est sans doute

la raison pour laquelle la première forme d'écriture

que Lioubov a pratiquée dès l'adolescence a été

la poésie. Et c'est encore la poésie qui reste aujourd'hui

son mode d'expression préféré. Elle se définit

elle-même comme une « éternelle enfant ».

Adolescente, « tu ignores tout de la vie »,

l'avertissait son père. Adulte, « tu ignores

tout de la vie ». lui répétait son

mari. « Je le sais et je t'em... »,

répondait-elle. Les livres, la solitude et l'écriture

étaient mes refuges. Ils m'ont épargné d'être

modelée par la « civilisation »

du socialisme réel et ont sauté mon âme. »

Elle a intitulé la Force et la Meurtrissure son

premier recueil de vers, publié en 1989. Tel est son choix

de vie : elle accepte, puisque c'est inévitable, d'être

meurtrie par la « vraie vie » à

laquelle elle s'obstine à rester étrangère.

Mais pourquoi « force » ? C'est

l'autre paradoxe du système stalinien. Pour les praticiens

du vrai savoir vivre soviétique, le maître mot est :

ne pas se révolter. Quant à Lioubov, c'est dans

son stalinisme idéal qu'elle a trouvé la source

de sa révolte. Et sa force. C'est là qu'elle a puisé

aussi, au début, les répliques qui ont laissé

bouche bée les apparatchiks pris au piège de leur

propre double langage. C'est ainsi qu'elle a remporté quelques

victoires et pris goût à la lutte.

Pour devenir écrivain elle fit des études de lettres

et devint en fait, une prof de littérature dont les horaires

démentiels excluaient toute possibilité d'écriture

personnelle.

« D'autres carrières étaient possibles

après mes etudes, raconte-t-elle, mais je me résignai

à l'enseignement. L'école est quand même un

refuge qui vous protège de la "vraie vie" que

je ne me sentais pas armée pour affronter. Je prenais mes

obligations d'enseignante au pied de la lettre, comme le reste.

Mes élèves devaient réussir et ils réussissaient.

Je devais leur faire aimer la littérature, fût ce

au prix d'heures supplémentaires et de rattrapages individuels,

et j'y arrivais. J'estimais attentatoires à mon "honneur

civique" les ficelles que pratiquaient mes collègues

pour se ménager du temps libre et mégoter sur le

travail à fournir.

C'était tant pis pour mes projets d'écriture que

je sentais se dissoudre. Ce n'est pas tellement pour sauver

ces projets que je démissionnai du lycée de Tchernobyl

en 1980. Si les élèves m'aimaient bien, mes

collègues me detestaient pour mon zèle qui n'était

à leurs veux que du "fayottage". Pour eux aussi,

"je ne savais rien de la vie". »

En ce

temps-là, la centrale de Tchernobyl s'étoffait.

En 1980, le premier réacteur était déjà

en marche, le deuxième allait bientôt suivre, le

chantier du troisième et du quatrième démarrait.

Parallèlement, la Tribune de l'énergéticien

s'étoffait aussi et son rédacteur en chef cherchait

des plumes alertes. Lioubov accepta avec joie la proposition du

journal.

En ce

temps-là, la centrale de Tchernobyl s'étoffait.

En 1980, le premier réacteur était déjà

en marche, le deuxième allait bientôt suivre, le

chantier du troisième et du quatrième démarrait.

Parallèlement, la Tribune de l'énergéticien

s'étoffait aussi et son rédacteur en chef cherchait

des plumes alertes. Lioubov accepta avec joie la proposition du

journal.

« C'était un pas, en partie illusoire, comme je

l'expérimentai plus tard, mais un pas quand même

vers l'écriture personnelle, raconte Liouba. Mais sur le

moment, mon mobile principal était de relever enfin les

défis continuels de mon entourage au sujet de mon « ignorance

de la vie ». J'allais leur en remontrer en devenant

journaliste.

Elle avait un petit bagage atomique préalable. Bagage

théorique : pendant ses études de lettres,

elle avait suivi des cours d'infirmière de la Défense

civile. Bagage pratique : nommée pour son premier

poste en Sibérie dans la région de Sverdlovsk, elle

avait fait une enquête sur une série de morts par

leucémie chez les élèves de son école.

Il s'agissait des suites de l'explosion

d'un dépôt de déchets atomiques survenue

en 1958. dont la réalité a été reconnue

officiellement en 1989. L'enquête improvisée de Liouba

s'était heurtée à l'indifférence générale

et, très vite, au secret d'Etat. « Mais

j'étais déjà avertie, raconte-t-elle,

et j'abordai mon travail à Tchernobyl avec le souvenir

lancinant du dépérissement inéluctable

d'une des élèves de ma classe, que j'ai suivie pendant

plusieurs mois. Mes débuts de journaliste ont été

une épreuve. J'avais été une mauvaise lectrice

de journaux et je m'imaginais le journaliste comme quelqu'un qui

connaît la vie et la raconte comme elle est. Mes illusions

s'effondrèrent avec mon premier reportage. La consigne

était de faire un papier sur une brigade de volontaires

du Komsomol fraîchement débarquée sur le chantier

de la centrale. Je devais célébrer leur haute conscience

communiste, leur joie de vivre et leur ardeur au travail. Je les

trouvai désoeuvrés et buvant de la bière.

Avant de me presenter, je fus accueillie par une bordée

d'appréciations égrillardes sur ce que pouvaient

être mes performances au lit. Jamais je n'avais entendu

un langage aussi cru Je m'enfuis en pleurs, prête à

donner ma démission. »

Le rédacteur en chef sut la persuader de rester. Tant et

si bien que Liouba prit des galons dans le journal : reporter,

chef des reportages, responsable de la rubrique « Vie

du Parti », et pour finir adjointe du rédacteur

en chef.

« Il n'y a rien de tel pour mener une rubrique qu'un amateur qui débarque avec la conscience qu'il a tout à apprendre. Il n'est pas pris dans l'ornière de la routine. Je me lançai dans la physique nucléaire. Je lisais tout et prenais les instructions, les directives, les normes de sécurité, etc., au pied de la lettre. Avec mon regard neuf, je suivais la centrale au jour le jour en confrontant ce que je voyais avec ce que je lisais dans le projet et le cahier des charges. Je repérais les manquements que les exploitants de la centrale et les gens du chantier percevaient à peine, tellement ils y étaient habitués. En cinq ans, j'avais acquis assez d'assurance et d'informations pour être certaine des conclusions que j'ai fini par publier en mars 1986. »

Avant de se révolter, Lioubov a appris

que le journaliste de l'époque brejnévienne n'est

pas « celui qui connaît

la vie et la raconte comme elle est », mais seulement

le propagandiste du système. C'est tout juste s'il peut

mentionner un nombre étroitement mesuré de faits

« négatifs », mineurs, sur

un fond résolument optimiste. Si, en plus, ce journaliste

s'occupe de l'atome, il doit savoir que l'ennemi impérialiste

est avide de la moindre information concrète. Un flou technique,

encore plus impénétrable que chez les autres journalistes,

doit baigner ses papiers. Certes, Lioubov regimbe : un tel

journalisme endort la vigilance technique du personnel de la centrale,

alors que la Tribune  de

l'énergéticien prétend l'éduquer

face aux malfaçons et au laisser aller. Peine perdue Lioubov

ronge son frein mais cède. Elle cède si bien qu'on

l'estime bonne, elle une sans parti, pour diriger la rubrique

du Parti dans le journal. Puis on lui dit que, pour garder la

rubrique, elle doit adhérer. Elle adhère donc.

de

l'énergéticien prétend l'éduquer

face aux malfaçons et au laisser aller. Peine perdue Lioubov

ronge son frein mais cède. Elle cède si bien qu'on

l'estime bonne, elle une sans parti, pour diriger la rubrique

du Parti dans le journal. Puis on lui dit que, pour garder la

rubrique, elle doit adhérer. Elle adhère donc.

« A ma grande honte, avoue Lioubov, j'en étais

fière. Pour moi, le Parti était encore, selon la

formule consacrée, "l'intelligence, l'honneur

et la volonté de la nation". Ma mère ne m'avait

pas encore raconté l'histoire de mes grands parents et,

encore une fois, à ma grande honte, je n'ai fait aucun

effort pour savoir de l'histoire de l'URSS autre chose que ce

qu'on m'avait enseigné à l'école. »

Lioubov fit l'apprentissage d'une servitude supplémentaire,

propre au journaliste communiste : être le nègre

de ces messieurs du comité du Parti, rédiger leurs

discours et leurs articles. Les mêmes ne se privaient pas,

à l'occasion, de s'ériger en guides et critiques

de leur factotum littéraire. Cette outrecuidance a été

l'occasion pour Lioubov de son premier grand clash avec les autorités.

« Il ne leur suffisait pas que je me laisse imprégner

et encombrer le cerveau de la pensée officielle afin que

les discours de mes patrons soient impeccables idéologiquement.

Il [fallait] que je les remercie de la confiance qu'ils

me faisaient. Je déclarais publiquement que je ne marchais

plus. » S'ensuivirent blâme et menace

d'expulsion du Parti.

Pendant tout ce temps, Lioubov accumulait ses observations et

complétait ses connaissances qu'elle pouvait toujours aussi

peu utiliser dans ses articles.

« Les défauts de construction et le mode

incorrect de l'exploitation que j'observais ont ancré en

moi la conviction qu'une catastrophe était inévitable,

même si je ne pouvais m'imaginer qu'elle serait d'une telle

ampleur. Ma conviction a été renforcée par

les conversations que j'ai pu avoir avec des spécialistes

étrangers, parfois de haut rang, venus à Tchernobyl

où se tenaient les conférences d'Interatomenergo

(l'Office de coopération atomique des pays du COMECON

et la Yougoslavie, NDLR). Ces spécialistes parlaient

plus librement que les nôtres et transmettaient des informations

inconnues de moi. Les Yougoslaves étaient les plus ouverts

et ne cachaient pas leurs doutes sur la fiabilité de la

centrale. »

Fin 1985, Lioubov a trente trois ans, « l'âge du Christ, dit elle, où il faut décider si on est le maître de sa vie ou si on est un jouet manipulé par les autres ». Elle fait le bilan et démissionne de toutes ses responsabilités dans le journal où elle ne reste qu'en qualité de simple reporter. Elle veut se ménager du temps pour écrire. Sachant d'expérience ce qu'est l'école soviétique, elle s'apprête à en retirer sa fille de sept ans, pour faire elle-même son éducation à la maison.

Mais il lui reste encore à régler

ses comptes avec la centrale. Un journal de Kiev, l'Ukraine

littéraire, glasnost aidant - le premier congrès

gorbatchévien du PCUS vient d'avoir lieu, publie le 27

mars 1986, un mois avant la catastrophe, l'article désormais

fameux, qui fera de Lioubov la Cassandre de Tchernobyl.

Le capitaine de pompier Leonid Petrovitch Telanikov,

Le

même capitaine peu de temps après la catastrophe.

en tenue de cérémonie avant l'accident du 26 avril

1986. Parmi tous les pompiers

qui sont intervenus sur la centrale, un seul a survécu.

Les retombées de l'explosion irradient gravement Lioubov, sa fille et sa mère. Suivent deux jours sur place et dix jours d'évacuation panique à trente kilomètres seulement de la centrale, où les trois femmes, comme les autres évacués, continuent d'être soumises aux retombées.

Pendant tout ce temps, Lioubov s'interdit de

penser à elle-même et chasse de son esprit toute

réflexion sur l'événement. Une fois sa fille

et sa mère expédiées au loin, Lioubov se

retrouve seule à Kiev.

« A minuit, après le départ de l'avion,

j'ai pris le bus jusqu'au centre ville où je suis arrivée

avec 20 kopecks en poche. J'errais sans but dans la rue principale,

déserte. Je sentais que les symptômes de l'irradiation,

qui ne s'étaient pas encore manifestés, commençaient

à m'envahir. Comme si je les avais tenus à distance

tant que j'avais des choses concrètes à faire pour

mettre les miens à l'abri. Maintenant, pour repousser la

faiblesse nauséeuse que je sentais monter, je devais marcher,

marcher... fuir ma misère, m'occuper l'esprit par des projets

immédiats pour ne pas sombrer dans le désespoir.

« Où aller ? Tous mes amis en ville avaient

des enfants pour qui la poussière radioactive dont j'étais

couverte était dangereuse. Que faire pour désactiver

mes vêtements, mes chaussures, mes cheveux, ma peau ? Me

laver et faire la lessive, toute nue, dans l'eau, froide et inefficace,

des fontaines publiques ? Où et comment téléphoner

avec ma pièce de 20 kopecks ? Depuis le 26 avril, j'avais

réussi à tenir à distance toute pensée

globale de la catastrophe, pressentant que sa démesure

pouvait m'emporter. Cette nuit-là, je ne résistai

plus à l'angoisse qui m'étreignait. Je me sentais

physiquement écrasée, étouffée, sous

les décombres d'un monde foudroyé. La vie était

finie. Tout était inutile.

« Je n'osais pas aborder les rares passants

pour faire de la monnaie (les cabines de téléphone

ne prennent que des pièces de 1 kopeck. NDLR). Dans

leurs regards, je devinais qu'ils me prenaient pour une putain

ivre. J'étais radioactive, nauséeuse, sale, en sueur.

Je détestais mon corps. J'avais froid. Je voulus prendre

un bus de nuit, espérant m'y réchauffer, mais j'y

renonçai. A quoi bon ? Le Dniepr nétait pas loin.

Me noyer ? Oui, j'y ai pensé. Mais laisser ma fille orpheline

?

« Je continuai ma marche insensée. Une

douleur me ramena à la réalité : mes

pieds étaient en sang, un soulier était déchiré,

sans doute depuis des heures, sans que je m'en sois aperçue.

La marche devint tout à coup un supplice. Je claudiquai

jusqu'à une station de taxis où des gens attendaient.

Je voullais leur parler, mais n'osai pas : j'avais le sentiment

de n'être plus qu'une épave, au bord de la folie.

Je savais que mon discours serait incohérent, que ce que

je voulais dire était au-delà de la parole. Je me

mis dans la queue. Chaque fois que mon tour venait. Je me remettais

à l'autre bout de la file. Quelle adresse donner au chauffeur

? Oserais-je même lui parler ? Comment payer avec mes 20

kopecks ?

« Mes manoeuvres finirent par attirer l'attention

d'un homme. Il me demanda l'heure. Le truc habituel pour aborder

une femme ? Je cherchai ma montre : perdue, sans que je sache

où et quand. Je voulus le lui dire et pus à peine

parler. Ma gorge était sèche, ce n'était

qu'une plaie douloureuse, la muqueuse partie en lambeaux. Je poussai

un grognement rauque. En fait, il avait compris d'où j'arrivais.

"Venez !" me dit-il. Mais je me débattis. La

pudeur que voulez-vous ! Il m'expliqua qu'il allait me trouver

une chambre d'hôtel. On exigea de moi un certificat

de non-irradiation puisque telle était la consigne donnée

aux hôtels de Kiev. Heureusement, lors de l'évacuation,

on nous en avait délivré à tous sans examen.

« Je pus lessive, mes vêtements et prendre

une douche. Je restai bien une heure ou deux, hébétée

mais reprenant vie, sous l'eau chaude. C'est alors que je me vis

dans la glace. Horreur : un corps de jeune femme, une tête

de vieillarde. Le visage était tuméfié, déformé

et ridé. Ce sentiment d'horreur me révéla

que je n'étais pas, que je n'étais plus. indifférente

à mon sort puisque je m 'accrochais encore à ma

féminité. Je vivrai donc... Je fumai mes dernières

cigarettes, malgré la douleur qu'elles me causaient. Puis

je dormis vraiment. La premiere fois depuis douze jours.

Le matin, mon sauveteur de la veille m'apporta à manger

Je ne pouvais rien avaler. Il fallait avant chaque bouchée

faire fondre un morceau de beurre dans la bouche pour lubrifier

la gorge. Avant de sortir, je pris soin de me maquiller. Il régla

la chambre et m'accompagna à l'Ukraine littéraire.

Dans la rue, les passants se retournaient sur moi. Ils avaient

appris à identifier les gens de Tchernobvl à leur

regard, qu'ils garderont encore longtemps, où se lisaient

quelque chose d'indicible : exaltation, hébétude,

folie ? J'achetai des lunettes noires. Au journal, on m'accueillit

en triomphe. Mon article avait été lu à la

radio suédoise, à la BBC, etc. Les autorités

de Moscou m'avaient cherchée. J'étais une femme

célèbre. Tout le monde voulait entendre mon explication

de la catastrophe. »

Lioubov, grace à son article, avait cru prendre ses distances

à l'égard de la centrale, « avoir

réglé ses comptes ». Mais la catastrophe

a ajouté subitement un nouveau et énorme contentieux

dont Lioubov sait aujourd'hui qu'elle en a pour toute sa vie.

L'expérience pour tous ceux qui l'ont vécue, reste

indicible, tout en étant perpétuellement présente.

Elle obsède la mémoire, cherchant la moindre fissure

pour s'écouler en logorrhée. Frustration de se taire,

frustration de parler : cercle vicieux... Pour plusieurs,

l'issue a été la folie ou le suicide. Lioubov a

résolu de maîtriser ses souvenirs par l'écriture.

Morceau par morceau, du plus facile au plus dur. Le premier morceau,

c'est le Journal de Tchernohyl, écrit de

la façon la plus froide possible. Le texte reste à

la surface des événements, s'arrêtant au bord

du tourbillon noir du vécu intérieur, «

Même dans mes poèmes récents, où je

me protège à l'aide de la métaphore, c'est

avec crainte et prudence que je m'approche de ce tourbillon, confie

Lioubov. Je destine mes textes aux victimes de la catastrophe

pour qu'au-delà des écrits officiels ils

trouvent un premier fil pour sortir du soliloque suicidaire ou

du ressassemnen informe. »

Dans

les rues désertes de Pripiat, la végétation,

parfois mutante, fissure l'asphalte. Lénine surplombe toujours

la grand-place mais la centrale, qui portait son nom, a été

débatiséee.

Dans

les rues désertes de Pripiat, la végétation,

parfois mutante, fissure l'asphalte. Lénine surplombe toujours

la grand-place mais la centrale, qui portait son nom, a été

débatiséee.

L'indicible, ce n'est pas seulement la catastrophe

et ses suites immédiates, c'est aussi la souffrance et

l'angoisse actuelle des quatre millions de personnes qui vivent

encore ou ont vécu dans la zone irradiée. Lioubov

en est un témoin privilégié. Son article

de mars 1986 a fait d'elle la destinataire des appels au secours

des victimes ainsi que des confidences de spécialistes

officiels. Ceux-ci confient à Lioubov (moyennant anonymat)

des copies de pièces administratives qui leur prescrivent

des mesures aberrantes ou inhumaines.

Lioubov partageait encore après l'accident l'illusion d'un

« bon tsar qui ignore l'incompétence et la

perfidie de ses ministres ». Elle a donc

envoyé en janvier 1987 au « bon tsar »

Gorbatchev une longue lettre où elle faisait part de ses

observations. Sans autre résultat que la visite d'un journaliste,

envoyé d'en haut, qui l'a écoutée poliment

avec un visage de pierre.

« Je compris, dit Lioubov, qu'il venait vérifier

si j'étais atteinte ou non de "radiophobie",

et que son diagnostic était positif. »

La « radiophobie » ou délire

des irradiés est une affection dont souffrent, en effet,

beaucoup de victimes de Tchernobyl, mais c'est aussi un moyen

commode pour l'administration que de mettre sur son compte, et

de rejeter comme nuls, les témoignages qui la desservent.

« Pour moi, dit-elle, le drame de Tchernobyl

a été doublé d'un autre : alors que

je n'avais plus d'illusions sur le présent, la glasnost,

coïncidant avec Tchernobyl, a révélé

le passé tragique du pays dont je ne savais rien. Je croyais

en notre Etat et qu'il nous aiderait après Tchernobyl,

mais le passé de l'URSS m'a fait comprendre pourquoi il

est vain aujourd'hui d'attendre d'un tel Etat une attitude humaine. »

Formellement toujours membre du Parti, son système de valeurs

a basculé. Depuis, elle cherche à s'adresser directement

à l'opinion publique, mais en quatre ans les médias

officiels n'ont publié que trois de ses articles, après

les avoir charcutés. Elle s'est donc tournée surtout

vers les irradiés eux-mêmes, pour secouer leur apathie,

pour les inciter à exiger de l'Etat qu'il les soigne, les

dédommage et les préserve des suites de la catastrophe.

Elle a contribué à la constitution de l'association

Les enfants de Tchernobyl, du mouvement des Verts d'Ukraine,

ainsi que d'organisations autonomes de victimes.

Surmontant sa maladie et celle de sa fille, elle s'arrime aujourd'hui

à sa nouvelle raison de vivre : témoigner.

Rôle rempli d'épreuves, comme en témoigne

ce poème, intitulé Cassandre.

« Ils te chasseront demain

comme ils l'ont fait hier,

toi, la folle Cassandre.

Ta bouche,

la vérité l'ensanglanta,

n'annonce que le malheur.

Ce cri,

qui le poussera si tu ne le fais ?

Cette vérité,

qui la verra si tu ne la dis ?

Qui dévoilera ce qui s'est passé ?

pour que, enfin, les gens se lèvent.

Fouaillé par mille soleils,

ce continent de malheur,

quelle âme s'y mesurera ?

Poids trop lourd, lumière trop cruelle. »

L'autre volet de son témoignage est

plus prosaïque. C'est le manuscrit: Tchernobyl, DSP.

DSP est le sigle du

secret, apposé sur les documents « exclusivement

à l'usage de l'administration ». Le

manuscrit est bâti sur un kilo et demi de documents DSP,

transmis clandestinement à Lioubov par les fonctionnaires

soviétiques chargés de la décontamination

de la région, des soins (combien dérisoires) aux

irradiés ou de l'exploitation des trois réacteurs

de Tchernobyl, remis en activité après la catastrophe.

Le manuscrit n'apporte pas une analyse globale du plan de traitement

des suites de la catastrophe. Mais c'est un échantillonnage

qui démontre clairement que les autorités, faute

de plan cohérent, de moyens et de volonté politique,

se satisfont de demi-mesures qui augmentent encore le gâchis

plutôt qu'elles ne le maîtrisent. Par contre, aucun

effort n'est épargné pour masquer aux yeux de l'opinion

l'impuissance des autorités.

Tchernobyl, DSP, pas plus que le Journal de Tchernobyl,

n'a pu être édité en URSS [Tchernobyl,

DSP fut publié

en 1995]. Lioubov était à Paris le mois dernier

avec ses manuscrits pour leur trouver un éditeur.

Une bouteille à la mer ?

Basile Karlinsky,

L'autre Journal n°1, mai 1990.