- 10 novembre 1950.

Québec, Canada:

Un B-50 a largué une bombe Mark 4 au-dessus du fleuve Saint-Laurent,

près de Rivière-du-Loup, à environ 480 kilomètres

au nord-est de Montréal. L'explosif puissant de l'arme

a explosé à l'impact. Bien qu'elle ne possédait

pas son noyau de plutonium essentiel, l'explosion a dispersé

près de 45 kg d'uranium. L'avion a ensuite atterri en toute

sécurité sur une base de l'US Air Force dans le

Maine.

- 10 mars 1956. Méditerranée:

Un bombardier B 47 de I'USAF, venant de Floride (MacDill AFB)

et se rendant en Europe, transportant deux capsules nucléaires

pour des bombes, ne rencontre pas son avion ravitailleur au-dessus

de la Méditerranée. Aucune trace de l'avion ni de

son équipage.

- 22 mai 1957. Albuquerque,

au Nouveau-Mexique:

A 11 h 50, heure locale, un avion B-36

largue une bombe à hydrogène Mark 17 non armée

de dix mégatonnes au-dessus d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

L'engin thermonucléaire, pesant 19 tonnes, est transporté

de l'aérodrome de Biggs, au Texas, à la base aérienne

de Kirtland, à quelques kilomètres au sud d'Albuquerque.

Les récits sur les causes de l'incident varient, mais une

version suggère qu'un membre de l'équipage dans

la soute à bombes a été secoué par

des turbulences soudaines. Il a saisi le levier de largage manuel

de la bombe pour se stabiliser, ce qui a fait tomber l'arme à

travers les portes fermées de la soute à bombes

et l'a fait s'écraser au sol.

La réaction nucléaire en chaîne nécessaire

pour déclencher la bombe n'a pas eu lieu car le plutonium

fissile de la bombe était stocké séparément

à bord de l'avion. Cependant, les explosifs conventionnels

de l'engin ont explosé, laissant un cratère de 3,6

mètres de profondeur et 7,6 mètres de largeur sur

une zone inhabitée appartenant à l'Université

du Nouveau-Mexique. La division de commandement de terrain du

Projet d'armes spéciales des forces armées, responsable

des opérations de récupération et de nettoyage,

a indiqué que la seule victime de l'incident était

une vache qui broutait à proximité et a constaté

que la matière radioactive ne s'était pas répandue

au-delà d'un kilomètre et demi du cratère.

L'incident a été révélé au

public pour la première fois dans les années 1980,

après que l'armée de l'air a publié des documents

déclassifiés en vertu de la loi sur la liberté

d'information (FOIA). Robert S. Norris, membre du conseil d'administration

de l'AHF, alors chercheur associé au National Resources

Defense Council, a fait remarquer que la Mark 17 « est probablement la bombe la

plus puissante que nous ayons jamais fabriquée ».

- 28 juillet 1957.

Océan Atlantique:

Deux armes ont été larguées d'un avion C-124

le 28 juillet au large de la côte est des États-Unis.

Il y avait trois armes et une capsule nucléaire à

bord de l'avion à ce moment-là. Les composants nucléaires

n'étaient pas installés dans les armes. L'avion

C-124 était en route depuis la base aérienne de

Dover, dans le Delaware, lorsqu'une perte de puissance sur un

moteurs s'est produite. La puissance maximale a été

appliquée aux moteurs restants ; cependant, le vol en palier

n'a pas pu être maintenu. À ce stade, la décision

a été prise de larguer la cargaison dans l'intérêt

de la sécurité de l'avion et de l'équipage.

La première arme a été larguée à

4 500 pieds d'altitude. La deuxième arme a été

larguée à environ 2 500 pieds d'altitude. Aucune

détonation n'a eu lieu pour aucune des deux armes. On suppose

que les deux armes ont été endommagées par

l'impact sur la surface de l'océan. On suppose que les

deux armes ont été submergées presque instantanément.

La profondeur de l'océan varie dans la zone des largages.

Le C-124 a atterri sur un aérodrome près d'Atlantic

City, dans le New Jersey, avec à son bord l'arme restante

et la capsule nucléaire. Les recherches pour retrouver

les armes ou les débris se sont révélées

négatives.

- 31 janvier 1958.

Base outre-mer:

Un B-47 avec une arme en configuration de frappe effectuait un

décollage simulé lors d'une alerte d'exercice. Lorsque

l'avion a atteint environ 30 noeuds sur la piste, [...] la roue

arrière gauche a cédé. La queue a heurté

la piste et un réservoir de carburant s'est rompu. L'avion

a pris feu et a brûlé pendant sept heures. Les pompiers

ont combattu l'incendie pendant les dix minutes de lutte contre

l'incendie allouées au contenu explosif de cette arme,

puis ont évacué la zone. L'explosif n'a pas explosé,

mais il y avait une certaine contamination dans la zone immédiate

du crash. Après que l'épave et l'asphalte en dessous

aient été retirés et que la piste ait été

lavée, aucune contamination n'a été détectée.

Un camion de pompiers et les vêtements d'un pompier ont

montré une légère contamination alpha

jusqu'à ce qu'ils soient lavés. Après l'accident,

les alertes d'exercice ont été temporairement suspendues

et les roues du B-47 ont été vérifiées

pour déceler tout défaut.

- Le 5 février

1958. Tybee

Island:

Une bombe H thermonucléaire

Mk-15, est lâchée de 9 144 m au large de Tybee Island,

après la collision de deux avions à réaction

de l'United States Air Force en mission d'entraînement.

Géo, 20/09/2023:

Larguée accidentellement dans les eaux

au large de Tybee Island en 1958, une bombe thermonucléaire

reste introuvable. Et ce, malgré des décennies de

recherches sporadiques.

Cela fait soixante-cinq ans qu'elle attend, enfouie entre quatre

et dix mètres dans les fonds marins au large de Tybee Island

(Géorgie, États-Unis) : une bombe H thermonucléaire

Mark 15 (Mk-15), lâchée dans la baie atlantique de

Wassaw Sound le 5 février 1958, après la collision

de deux avions à réaction de l'United States Air

Force en mission d'entraînement.

Comme il y a dix décennies, où les plongeurs de

l'armée américaine ont fouillé activement

la zone durant deux mois pour retrouver la fameuse Mk-15, sans

succès, des équipes sont de temps en temps renvoyées

à sa recherche - quand un niveau élevé de

radioactivité est détecté, notamment. Mais

si la bombe bien camouflée est un jour retrouvée,

certains experts sont d'avis qu'il serait préférable

de la laisser enterrée, comme le rappelle Business Insider.

Une collision, une bombe lâchée

en mer

En 1958, en pleine Guerre froide, les superpuissances que sont

les États-Unis et l'Union soviétique développent

leur stock d'armes nucléaires pour faire craindre à

l'un l'autre qu'une destruction mutuelle est possible, et ainsi,

éviter une première frappe à coup sûr

dévastatrice : c'est l'équilibre de la terreur.

Outre-Atlantique, des missions visent ainsi à simuler une

attaque nucléaire contre l'URSS. Les avions sont entraînés

à survoler des villes américaines, afin de voir

si le faisceau électronique atteindrait sa cible. À

cette époque-, il est donc "courant" que les

pilotes de l'armée de l'air en mission d'entraînement

transportent des bombes à bord, selon un rapport sur l'incident

de Tybee, publié par l'Agence pour l'armement nucléaire

et la contre-prolifération de l'US Air Force en 2001.

Alors qu'ils effectuent leurs missions mutuelles, le lieutenant

Clarence Stewart à bord d'un North American F-86 Sabre

(F-86) et le major Howard Richardson aux commandes d'un Boeing

B-47 Stratojet (B-47), ne se détectent pas sur leurs radars

et entrent en collision.

Le premier s'éjecte de son appareil, et ne souffre finalement

que d'engelures. Le second ne peut faire atterrir son avion endommagé

sur la base aérienne : il a une bombe nucléaire

de près de 3,5 tonnes à bord, contenant aussi 180

kilogrammes d'explosifs conventionnels.

Alors, Howard Richardson se dirige vers l'océan, largue

(après autorisation) la Mk-15 depuis ses deux kilomètres

de hauteur environ, et fait atterrir le B-47 en toute sécurité.

Une action qu'il a amèrement regrettée, en raison

de tous les problèmes que cela a causés, révélait-il

à CBS News en 2004.

Car selon le rapport de 2001, si les équipages sont sortis

en vie de cet incident, aucune explosion n'a retenti par la suite

- du moins, n'a été observée ou entendue

par les protagonistes. Pendant des semaines, des plongeurs, des

dirigeables et des navires ont recherché l'arme à

l'aide de sonars. Le 16 avril 1958, l'armée américaine

la déclare "irrémédiablement perdue".

"Essayer de le déplacer pourrait créer de

gros problèmes"

Il est à l'époque indiqué que la "bombe

Tybee" ne présente aucun risque d'exposition ou de

radioactivité. À l'époque, les armes nucléaires

ne sont pas encore dites "scellées" : la

capsule (ou noyau) de plutonium est séparée du boîtier

et des explosifs responsables de l'implosion.

La réaction nucléaire en chaîne n'est donc

possible qu'une fois l'ensemble "complet" - ce qui n'était

pas le cas pour la Mk-15, a-t-il été affirmé.

Une lettre de 1966 déclassifiée en 1994, indique

toutefois Business Insider, semble indiquer le contraire. Elle

fait référence au témoignage de Jack Howard,

alors secrétaire adjoint de la Défense des États-Unis,

qui qualifiait devant un comité du Congrès la bombe

Tybee "d'arme nucléaire complète", contenant

bel et bien du plutonium.

Si le mystère n'est pas encore levé, les conclusions

de l'US Air Force de 2001 estimaient la possibilité de

localiser avec succès la bombe de "très faible".

Comme celle-ci ne contient pas plutonium - du moins, selon ce

qu'il en est dit -, le plus grand risque environnemental qu'elle

présentait alors était la contamination par métaux

lourds, due à la corrosion de la bombe, concluaient les

experts.

Ces derniers estimaient par ailleurs à 5 millions

de dollars le coût d'une potentielle récupération.

En outre, si la Mk-15 a peu de chances d'exploser spontanément,

une telle opération s'avérait quant à elle

plus périlleuse, nécessitant l'extraction et l'élimination

de son uranium.

"Pour l'US Air Force, cela n'en vaut tout simplement pas

la peine, développe à nos confrères Stephen

Schwartz, auteur de Atomic Audit: The Costs and Consequences of

US Nuclear Weapons Since 1940. Essayer de la déplacer pourrait

créer de plus gros problèmes que si nous la laissions

là où elle est."

D'autres bombes, cachées dans les océans

Toutes ces questions n'empêchent pas certains curieux,

passionnés de ces engins, de vouloir la retrouver. "C'est

un héritage de la guerre froide, un moyen de rappeler à

quel point les choses étaient en désordre et à

quel point elles étaient dangereuses", continue l'expert.

D'après lui, la seule façon de tomber dessus serait

par hasard, ou à cause d'une puissante tempête qui

pourrait la draguer.

Plusieurs passionnés ont pensé remonter enfin le

haut de sa piste, sans succès - entraînant parfois

des mobilisations du personnel du gouvernement américain,

"les détournant de responsabilités plus urgentes

en matière de sécurité nationale et de santé

publique", avertissait la National Nuclear Security Administration

après une énième annonce en 2015 et déplorant

ces recherches privées.

La "bombe Tybee" ne serait par ailleurs la seule de

son genre à joncher le sol de l'océan. D'autres

comme elles ont pu être lâchées ou perdues

par erreur, ou encore restées coincées dans les

épaves des navires et sous-marins qui les transportaient

il y a plusieurs décennies.

D'autres se sont avérées plus risquées. Entre 1960

et 1968, un programme de l'US Air Force prévoyait

que des avions dotés d'armes nucléaires soient toujours

prêts, dans l'éventualité d'une attaque surprise.

Une série d'accidents y a mis fin. Et ces derniers n'ont

pas été rares à travers l'Histoire.

"Le fait qu'il y ait eu autant d'accidents et qu'aucune arme

n'ait explosé accidentellement n'est pas seulement une

question de chance. C'est aussi de la bonne ingénierie,

explique toujours à nos confrères Stephen Schwartz.

Mais nous avons aussi été incroyablement chanceux."

Mathilde Ragot

- 28 février

1958. Grande-Bretagne:

Un B-47 basé sur la base aérienne américaine

de Greenham Common, en Angleterre, qui aurait été

chargé d'une arme nucléaire, a pris feu et a complètement

brûlé. En 1960, des signes de contamination radioactive

de haut niveau ont été détectés autour

de la base par un groupe de scientifiques travaillant à

l'Atomic Weapons Research Establishment (AWRE). Le gouvernement

américain n'a jamais confirmé si l'accident impliquait

une ogive nucléaire.

- 4 novembre 1958. Dress AFB, Texas:

Un B-47 a pris feu au décollage. Trois membres de l'équipage

ont réussi à s'éjecter ; l'un d'eux a été

tué lorsque l'avion s'est écrasé d'une altitude

de 1 500 pieds. Une arme nucléaire se trouvait à

bord lorsque l'avion s'est écrasé. La détonation

de l'explosif a créé un cratère de 35 pieds

de diamètre et de six pieds de profondeur. Des matières

nucléaires ont été récupérées

près du lieu du crash.

- 26 novembre 1958. Chennault AFB, Louisiane:

Un B-47 a pris feu au sol. L'unique arme nucléaire à

bord a été détruite par l'incendie. La contamination

s'est limitée au voisinage immédiat des résidus

de l'arme dans l'épave de l'avion.

- 5 juillet 1959. Barksdale AFB, Louisiane:

Un C-124 en mission de transport logistique nucléaire s'est

écrasé au décollage. L'avion a été

détruit par un incendie qui a également détruit

une arme. Aucune détonation nucléaire ou explosive

n'a eu lieu, les dispositifs de sécurité ont fonctionné

comme prévu. Une contamination limitée était

présente sur une très petite zone immédiatement

sous l'arme détruite. Cette contamination n'a pas entravé

les opérations de sauvetage ou de lutte contre l'incendie.

- 7 juin 1960. McGuire AFB, New Jersey:

Un missile de défense aérienne BOMARC en état

de stockage permettant un lancement en deux minutes a été

détruit par une explosion et un incendie après qu'un

réservoir d'hélium à haute pression a explosé

et a rompu les réservoirs de carburant du missile. L'ogive

a également été détruite par l'incendie,

bien que l'explosif n'ait pas explosé. Les dispositifs

de sécurité nucléaire ont fonctionné

comme prévu. La contamination a été limitée

à une zone immédiatement sous l'arme et à

une zone allongée adjacente d'environ 100 pieds de long,

causée par un écoulement d'eau de lutte contre l'incendie.

- 24 janvier 1961. Caroline du Nord:

Ça m'intéresse, 18/8/2021:

[photos et cartes rajoutées par Infonucléaire]

Etats-Unis, 23 janvier 1961. Un bombardier

B-52 de l'US Air Force s'envole de la base militaire de Seymour

Johnson en Caroline du Nord pour un vol le long de la côte

est. A son bord, un équipage de huit hommes. Et un matériel

hautement explosif : l'appareil transporte deux bombes atomiques

Mark 39 à hydrogène, d'une puissance de [3,8] mégatonnes

chacune.

Des engins 260 fois plus puissants

que ceux largués sur Hiroshima en 1945 ! Il s'agit d'un

vol de routine. Sauf que le voyage ne se passe pas du tout comme

prévu ! Quelques minutes après le décollage,

l'avion perd subitement une grande partie de son carburant ; le

pilote fait demi-tour pour tenter un atterrissage d'urgence. Las

! Le bombardier se disloque à 600 mètres d'altitude,

au-dessus de la ville de Goldsboro, en Caroline du Nord. Cinq

militaires ont le temps de sauter en parachute, mais les trois

autres tombent dans le vide comme les deux engins explosifs !

La première bombe s'écrase dans un champ. On la

retrouve à plus de sept mètres de profondeur, mais

ses mécanismes de sécurité ont évité

l'explosion.

Des engins 260 fois plus puissants

que ceux largués sur Hiroshima en 1945 ! Il s'agit d'un

vol de routine. Sauf que le voyage ne se passe pas du tout comme

prévu ! Quelques minutes après le décollage,

l'avion perd subitement une grande partie de son carburant ; le

pilote fait demi-tour pour tenter un atterrissage d'urgence. Las

! Le bombardier se disloque à 600 mètres d'altitude,

au-dessus de la ville de Goldsboro, en Caroline du Nord. Cinq

militaires ont le temps de sauter en parachute, mais les trois

autres tombent dans le vide comme les deux engins explosifs !

La première bombe s'écrase dans un champ. On la

retrouve à plus de sept mètres de profondeur, mais

ses mécanismes de sécurité ont évité

l'explosion.

Quant à la deuxième

munition, elle atterrit en douceur dans un arbre quelques centaines

de mètres plus loin, grâce

à son parachute de secours qui s'est déployé

à temps. A l'époque, l'armée américaine

et le Pentagone reconnaissent l'incident mais nient tout danger.

Tout s'est donc passé selon les protocoles de sécurité.

Circulez il n'y a rien à voir ! C'est en tout cas ce qu'affirment

les autorités. Pour elles, malgré la perte tragique

de l'avion et des trois membres d'équipage, l'incident

est clos. L'armée de l'air affirme même que les deux

bombes étaient inactives et qu'à aucun moment des

vies américaines n'ont été menacées.

Sauf que la réalité est tout autre !

New-York a frôlé l'apocalypse nucléaire

En 1971, des documents montrent que le plutonium de la première

bombe s'est répandu dans le sous-sol. L'armée américaine

a acheté le terrain au fermier après l'accident

et contrôle encore aujourd'hui la radioactivité

du site.

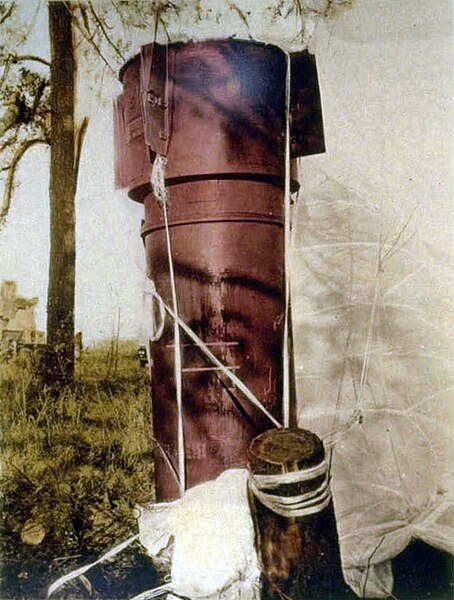

Le

personnel du EOD (déminage des explosifs et munitions)

travaille à récupérer la bombe thermonucléaire

Mk. 39 enterrée qui est tombée dans un champ de

Faro, en Caroline du Nord.

Le

personnel du EOD (déminage des explosifs et munitions)

travaille à récupérer la bombe thermonucléaire

Mk. 39 enterrée qui est tombée dans un champ de

Faro, en Caroline du Nord.

Le secrétaire à la Défense des États-Unis

à l'époque de l'incident, Robert McNamara, avait

confié la chose suivante aux journalistes en 1983 :

« Le mécanisme d'armement de la bombe avait

six ou sept étapes à franchir avant d'exploser,

et il ne lui en manquait qu'une. » Pour savoir

comment se termine l'histoire de cet accident nucléaire

qui a failli ravager l'Amérique, il faudra encore attendre.

Et pour cause, même si le gouvernement est parvenu à

récupérer le dispositif nucléaire, les tentatives

de retrouver les autres déchets radioactifs de la bombe

se sont soldées par un échec. [...] à 60 mètres

sous nos pieds repose le noyau de plutonium du second étage

de la bombe [...]

Des

membres de l'armée de l'air travaillent dans une fosse

souterraine pour récupérer des pièces de

la bombe nucléaire MK-39.

Des

membres de l'armée de l'air travaillent dans une fosse

souterraine pour récupérer des pièces de

la bombe nucléaire MK-39.

Les bombes transportées par le B-52 dépassaient

de loin celles larguées sur Hiroshima. Baptisée

Mark-39, chacune de ces bombes thermonucléaires à

hydrogène contenait non seulement une bombe atomique sphérique

conventionnelle dans leur pointe, mais aussi une tige de 5 kg

de plutonium plongée dans un compartiment de 140 kg

rempli d'un isotope de l'hydrogène, le deutérure

de lithium 6. [...] Reeves [témoin] se souvient de

la flotte d'engins de déblaiement qui avait été

utilisée par le gouvernement pour tenter de retrouver le

noyau d'hydrogène. Mais le niveau de la nappe phréatique

était haut et l'eau venait sans arrêt combler les

tranchées. Finalement, les autorités fédérales

ont jeté l'éponge. Ils ont rebouché les trous,

tracé un cercle de 120 mètres de rayon depuis

l'épicentre de l'impact et acheté toutes les terres

à l'intérieur de ce cercle. La parcelle est toujours

cultivée aujourd'hui. Les agriculteurs doivent toutefois

se retenir de creuser plus de 1,50 m. [extrait du National Geographic]

Ce n'est pas tout ! En 2013, un dossier top secret déclassifié, découvert par le journaliste d'investigation Eric Scholler, est encore plus explosif : la seconde bombe s'est armée comme si elle avait été larguée intentionnellement ! Trois de ses quatre mécanismes de sécurité ont été endommagés au moment de l'accident et le système de mise à feu s'est enclenché. La catastrophe a été évitée d'extrême justesse grâce à un simple interrupteur à basse tension. Ce dernier s'est déclenché seulement au moment où l'engin touchait le sol, évitant ainsi in extremis le cataclysme. Sans ce miracle, la bombe Mark 39 aurait pu causer des millions de victimes, à Washington, Baltimore, Philadelphie et même New York.

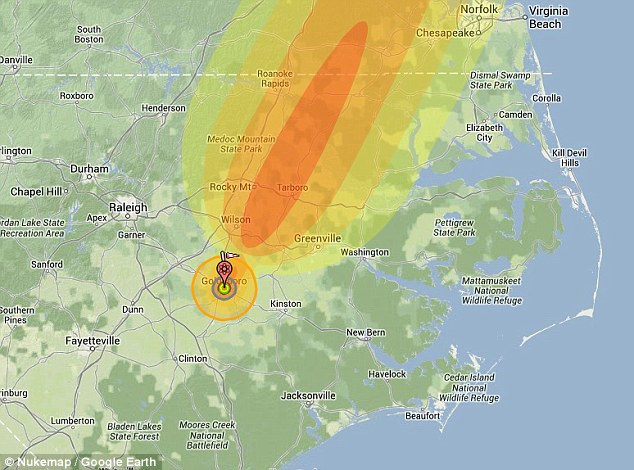

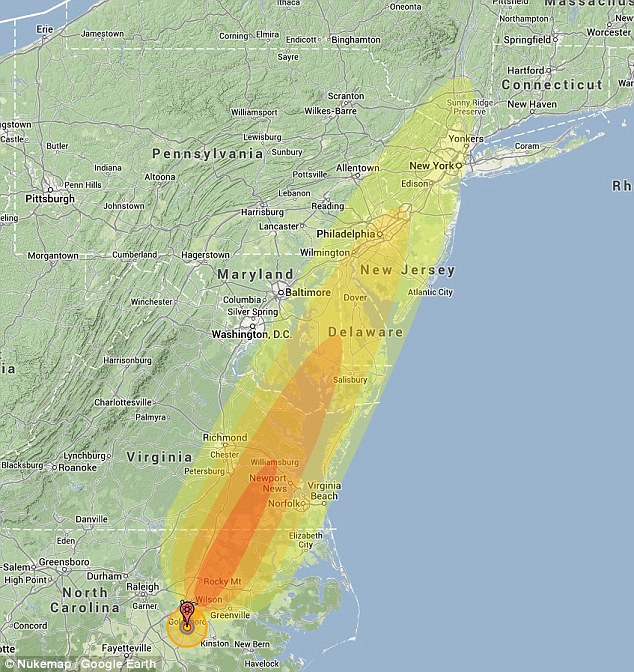

Les cartes, conçues par l'historien

de l'Institut américain de physique Andrew Wellerstein,

montre que des millions d'Américains auraient été

touchés par les explosions nucléaires:

1ère carte, des milliers

de personnes auraient péri si une seule bombe avait explosé.

2ème carte, il s'agit des conséquences théoriques

de la détonation de la puissance combinée des deux

bombes à hydrogène soit 8 mégatonnes d'armes

nucléaires.

Dans son rapport secret de 1969, intitulé Goldsboro revisité

ou comment j'ai appris à me méfier de la bombe H,

Parker Jones, ingénieur au laboratoire Sandia (chargé

d'élaborer les mécanismes de sécurité

de l'arsenal nucléaire américain) est accablant

: « La bombe MK 39 Mod 2 ne possédait pas les mécanismes

de sécurité appropriés pour un usage aéroporté

à bord d'un B-52. » Résultat : les Américains

ont failli eux-mêmes rayer de la carte certaines de leurs

plus grandes villes !

Gautier Demouveaux

- 4 juin 1962. Perte d'une tête nucléaire au large de

l'île Johnston (Pacifique), après un tir d'essai

manqué d'une fusée Thor.

- 20 juin 1962. Perte d'une tête nucléaire au large de

l'île Johnston (Pacifique), après un second tir d'essai

manqué d'une fusée Thor.

- 5 décembre

1965. Japon:

Dans le cadre d'un exercice militaire en mer au large du Japon,

un porte-avions américain, l'USS Ticonderoga, avait à

son bord un avion A4E Skyhawk chargé d'une bombe thermonucléaire

B43. Mais alors que l'avion était en train d'être

déplacé, il s'est mis à glisser lentement,

jusqu'à basculer par-dessus bord! L'équipage sur

le pont a eu beau crier au pilote de mettre les freins, il était

déjà trop tard. Le pilote, l'avion et l'arme atomique

ont tous trois coulé dans les profondeurs de la mer des

Philippines.

Cet accident a longtemps été

caché, notamment à une partie des autorités

japonaises. Jusqu'à ce qu'en 1981 le Pentagone dresse une

(longue) liste des incidents impliquant des armes nucléaires,

ce qui provoqua un véritable tollé au Japon. La

bombe, quant à elle, est toujours là sous l'eau

à 250 miles au sud de Kyushu et à environ 200 miles

d'Okinawa.

Sources :

Département de la Défense des États-Unis

Campagne pour le désarmement nucléaire

Archives de la sécurité nationale

Greenpeace

Joshua Handler, Université de Princeton

United Press International

The Associated Press

Blind Man's Bluff : l'histoire inédite de l'espionnage

sous-marin américain

- Espagne en 1966, des bombes atomiques sur Palomares

L'accident de Palomares près d'Alméria

du 17 janvier 1966 est le résultat d'une collision

lors du ravitaillement en vol d'un bombardier nucléaire

B-52 de l'US Air Force (nom de code TEA 16) par un KC-135 de l'US

Air Force au-dessus du sud de l'Espagne. Lorsque le KC-135, stationné

sur la base américaine de Moron, au sud-ouest de l'Espagne

est entré en collision avec TEA 16 à environ 9 000

mètres d'altitude, les deux avions ont explosé (huit

des onze hommes d'équipage ont été tués).

L'accident de Palomares près d'Alméria

du 17 janvier 1966 est le résultat d'une collision

lors du ravitaillement en vol d'un bombardier nucléaire

B-52 de l'US Air Force (nom de code TEA 16) par un KC-135 de l'US

Air Force au-dessus du sud de l'Espagne. Lorsque le KC-135, stationné

sur la base américaine de Moron, au sud-ouest de l'Espagne

est entré en collision avec TEA 16 à environ 9 000

mètres d'altitude, les deux avions ont explosé (huit

des onze hommes d'équipage ont été tués).

TEA 16 transportait quatre bombes-H de type

B-28 au plutonium. Une s'abîma en mer, fut endommagée

mais n'explosa pas et une autre atterrit relativement intacte

dans le lit asséché d'une rivière. Elles

finirent toutes deux par être récupérées

de façon à peu prêt sûre, mais il aura

fallu l'intervention de 33 navires pour récupérer,

au bout de 81 jours, la bombe tombée en Méditerranée.

Le 7 avril

1966, le vice-amiral Guest, commandant la «Task Force 65»

de la VIe Flotte américaine et le major général

Wilson commandant la 16e Air Force, pouvaient enfin se faire photographier

à côté de la bombe H sauvée des eaux.

Leurs sourires pouvaient s'interpréter comme la satisfaction

devant les résultats que la technique de recherche

sous-marine avait permis d'atteindre. En fait, pour résumer

on peut citer le mot de D.R.L. Wennekens, océanographe

de l'Office de Recherches Navales de San Francisco : «La

bombe H perdue à Palomarès a été retrouvée

grâce à la combinaison de 10 % d'engineering avec

90 % de chance insolente». Lire: "La leçon de Palomares",

Science et Vie n°606, mars 1968 (en PDF).

Le 7 avril

1966, le vice-amiral Guest, commandant la «Task Force 65»

de la VIe Flotte américaine et le major général

Wilson commandant la 16e Air Force, pouvaient enfin se faire photographier

à côté de la bombe H sauvée des eaux.

Leurs sourires pouvaient s'interpréter comme la satisfaction

devant les résultats que la technique de recherche

sous-marine avait permis d'atteindre. En fait, pour résumer

on peut citer le mot de D.R.L. Wennekens, océanographe

de l'Office de Recherches Navales de San Francisco : «La

bombe H perdue à Palomarès a été retrouvée

grâce à la combinaison de 10 % d'engineering avec

90 % de chance insolente». Lire: "La leçon de Palomares",

Science et Vie n°606, mars 1968 (en PDF).

Dans un premier temps, on s'occupa d'avantage de celle-ci que des bombes tombées à terre. Ces deux autres bombes furent détruites lors de leur impact au sol près du village de Palomares, suite au déclenchement des dispositifs de mise à feu conventionnels, créant plusieurs cratères de 1,8 à 3 m de profondeur. Environ 4,5 kg de plutonium furent dispersés et environ 250 hectares contaminés [Rappel: 1/1 000 000 ème de gr de plutonium inhalé suffit à provoquer un cancer].

L'US Strategic Air Command voulut maintenir un black-out sur cette affaire, mais il fut impossible de dissimuler l'accident. Les militaires gardèrent un contrôle très ferme sur l'information diffusée aux médias. Le Département de la Défense US refusa d'admettre avoir perdu la moindre bombe atomique, alors même que la presse était au courant des efforts réalisés pour la retrouver. Cela conduisit à quelques dialogues surréalistes entre les journalistes et le porte-parole du Département de la Défense, tel que : "Je ne connais aucune bombe manquante, mais nous n'avons pas positivement identifié ce que je pense que vous croyez que nous sommes en train de rechercher".

Au cours des trois

mois suivants, les interventions massives d'assainissement et

de décontamination mobilisèrent près de 1

700 militaires américains et gardes civils espagnols. Il

semble que les américains aient bénéficié

de mesures de protection plus importantes (en particulier des

vêtements spéciaux) que les espagnols. La JEN (Junta

de Energia Nuclear) a participé avec la DNA (Agence Nucléaire

de Defense des Etats Unis) à la coordination de la gestion

de la crise, à l'assainissement et au contrôle de

la radioactivité dans les régions d'habitation et

de culture. Environ 1 750 tonnes de terre contaminée furent

envoyées aux Etats-Unis à l'usine de retraitement

de Savannah River en Caroline du Sud pour y être stockées.

La JEN et les autorités américaines signèrent

un accord de suivi post accidentel. (Voir le reportage de Paris Match n°882,

5 mars 1966)

Au cours des trois

mois suivants, les interventions massives d'assainissement et

de décontamination mobilisèrent près de 1

700 militaires américains et gardes civils espagnols. Il

semble que les américains aient bénéficié

de mesures de protection plus importantes (en particulier des

vêtements spéciaux) que les espagnols. La JEN (Junta

de Energia Nuclear) a participé avec la DNA (Agence Nucléaire

de Defense des Etats Unis) à la coordination de la gestion

de la crise, à l'assainissement et au contrôle de

la radioactivité dans les régions d'habitation et

de culture. Environ 1 750 tonnes de terre contaminée furent

envoyées aux Etats-Unis à l'usine de retraitement

de Savannah River en Caroline du Sud pour y être stockées.

La JEN et les autorités américaines signèrent

un accord de suivi post accidentel. (Voir le reportage de Paris Match n°882,

5 mars 1966)

En 1971, Wright Langham (un spécialiste des questions biomédicales nucléaires) du laboratoire de Los Alamos visita Palomares pour étudier la situation. Il découvrit que seulement 100 villageois (environ 6% de la population) avaient été examiné pour une éventuelle contamination des poumons ou des urines. 29 tests furent positifs mais écartés car jugés "statistiquement insignifiants". L'analyse de l'air à la recherche de poussière de plutonium fut abandonnée deux ans après l'accident alors qu'on observait encore occasionnellement des concentrations élevées de plutonium par vent fort. Les échantillons de terre furent jetés car le JEN ne disposait que d'un seul spectromètre qui ne fonctionnait pas toujours correctement. Langham rapporta que l'intérêt des membres du JEN envers Palomares diminuait et que les Etats-Unis devaient fournir plus d'argent et d'équipement pour maintenir la surveillance.

Les auteurs d'un

rapport de 1975 de la Commission de l'énergie atomique

américaine sur les conséquences de l'accident de

Palomares notèrent que " Palomares est l'un des

seuls endroits au monde à offrir un laboratoire permanent

d'expérimentation, et probablement le seul permettant d'étudier

une région agricole ". Le rapport précise

également que les vents ayant remué la poussière

de plutonium " l'envergure réelle de la dispersion

ne sera jamais connue ".

Les auteurs d'un

rapport de 1975 de la Commission de l'énergie atomique

américaine sur les conséquences de l'accident de

Palomares notèrent que " Palomares est l'un des

seuls endroits au monde à offrir un laboratoire permanent

d'expérimentation, et probablement le seul permettant d'étudier

une région agricole ". Le rapport précise

également que les vents ayant remué la poussière

de plutonium " l'envergure réelle de la dispersion

ne sera jamais connue ".

Le "programme de surveillance" continua apparemment jusqu'en 1986 [Rappel: la radioactivité du plutonium diminue de moitié en 24 000 ans]. En 1985, sur proposition d'Antonio Flores, maire de Palomares (et qui fut témoin de l'accident étant enfant), les villageois qui furent examinés purent finalement accéder à leur dossier médical qui, selon Francisco Mingot, le directeur de l'Institut de Radiobiologie et de Protection Environnementale du JEN, fut tenu secret sous la pression des Etats-Unis, et plus tard sous la dictature de Franco, ce qui devait éviter des inquiétudes excessives, dixit l'autorité américaine.

- Thulé

Le 21 janvier 1968, un bombardier B-52 de l'USAF

contenant 4 bombes H de 1,1 mégatonnes chacune, s'écrase

sur une étendue d'eau glacée à 11 km de la base arctique de Thulé.

Sous l'impact, le fuel s'embrase déclenchant l'explosion

de l'enveloppe extérieur (l'amorce) d'au moins une des

bombes B28 qu'il transportait. L'explosion pulvérisa des

fragments de plutonium et d'uranium. Les débris des bombes

et l'épave brûlèrent durant au moins 20 minute.

La chaleur de l'incendie fit fondre la glace qui plus tard regela,

enfermant certains débris.

Le 21 janvier 1968, un bombardier B-52 de l'USAF

contenant 4 bombes H de 1,1 mégatonnes chacune, s'écrase

sur une étendue d'eau glacée à 11 km de la base arctique de Thulé.

Sous l'impact, le fuel s'embrase déclenchant l'explosion

de l'enveloppe extérieur (l'amorce) d'au moins une des

bombes B28 qu'il transportait. L'explosion pulvérisa des

fragments de plutonium et d'uranium. Les débris des bombes

et l'épave brûlèrent durant au moins 20 minute.

La chaleur de l'incendie fit fondre la glace qui plus tard regela,

enfermant certains débris.

Une des bombes coula au fond de la mer de

Thulé. Le haut commandement

du SAC exigea que l'histoire soit tenue secrète.

La décontamination du site impliqua plus de 700 militaires

américains et des travailleurs civils danois de Thulé,

au final, environ 1200 travailleurs de Thulé furent exposés

aux produits radioactifs. Les conditions de travail furent impossibles,

obscurité, glace, neige, rafales de vent, températures

de -33 à -57°C, des équipements fonctionnant

mal ou pas du tout par grands froids, et une grosse pression de

la hiérarchie pour terminer le travail avant la débacle

du printemps (des déchets résiduels furent quand

même coulés dans la baie au cours de la débacle).

La quantité de plutonium dispersée a été

estimée à plus de 3 kg (IRSN). Au total, 10

500 tonnes de neige, de glace et de débris contaminés

furent collectés dans des fûts et expédiés

par bâteau au centre de retraitement et de stockage de Savannah

River en Caroline du Sud. Les débris de l'avion furent

envoyés au centre d'Oak Ridge où ils furent enterré.

Malgré le black-out sur cet épisode, des journalistes

danois publièrent des documents "classifiés"

indiquant qu'une des quatre bombes n'avait pas été

retrouvée et l'article expliquait que la bombe non explosée

se trouvait toujours au fond de la mer de Thulé.

Leucémies en Ultima Thulé, conséquences mortelles (20 ans après)

sur les 1016 travailleurs civils Danois de Thulé, 98 ont

été atteints de cancer et 22 en sont morts. Leurs

maladies ressemblent étonnament au Sida: elles se caractérisent

par un effondrement des défenses immunitaires aboutissant

à une forme de leucémie. On notera la légèreté

de l'inscription peinte sur les fûts contenant des échantillons

de neige radioactive et qui signifie: "C'est tout, les

copains !".

Leucémies en Ultima Thulé, conséquences mortelles (20 ans après)

sur les 1016 travailleurs civils Danois de Thulé, 98 ont

été atteints de cancer et 22 en sont morts. Leurs

maladies ressemblent étonnament au Sida: elles se caractérisent

par un effondrement des défenses immunitaires aboutissant

à une forme de leucémie. On notera la légèreté

de l'inscription peinte sur les fûts contenant des échantillons

de neige radioactive et qui signifie: "C'est tout, les

copains !".

Officiellement

il n'y a pas eu d'effets liés aux radiations et les

mystérieux cancers des anciens travailleurs contaminés

de Thulé seraient liés au tabac, à l'alcool

et... au soleil (UV).

Le président de l'Association des irradiés

de Thulé, le Danois, Marius Schmidt, a finalement eu accès

aux archives américaines, qui montrent que les maux dont

souffrent les employés de Thulé sont dues aux radiations

et non à l'alcoolisme comme le prétendaient les

autorités. 180 Danois qui ont participé aux opérations

de nettoyage souffrent des séquelles de l'irradiation.

En 1988, ils ont porté plainte contre l'Etat danois et

contre leur employeur américain de la base de Thulé.

La direction de la Santé publique danoise a conclu en 1991

et 1993, que les plaignants n'avaient pas été exposés

à des doses dangereuses. Leurs maladies (cancer de la peau

notamment) ne seraient pas la conséquence de l'irradiation.

Mais le 7 mars 1994, Erling Olsen, ministre danois de la Justice,

a ouvert les archives de cet accident et les employé

chargés du nettoyage du terrain après l'accident

peuvent désormais réclamer 500 000 couronnes (450

000 F) de dommages et intérêts par personne.

BBC, 17 août 2022:

Les États-Unis ont perdu au moins trois bombes nucléaires qui n'ont jamais été localisées - elles sont toujours là à ce jour. Comment est-ce arrivé ? Où pourraient-ils être ? Et les trouverons-nous un jour ?

C'était un doux matin d'hiver au plus fort de la guerre froide.

Le 17 janvier 1966, vers 10h30, un crevettier espagnol regarde un colis blanc difforme tomber du ciel et glisser silencieusement vers la mer d'Alboran. Il y avait quelque chose qui pendait en dessous, bien qu'il ne puisse pas distinguer ce que c'était. Puis il a glissé sous les flots.

Au même moment, dans le village de pêcheurs voisin de Palomares, les habitants ont levé les yeux vers un ciel identique et ont été témoins d'une scène très différente - deux boules de feu géantes, se précipitant vers eux. En quelques secondes, l'idylle rurale endormie a été brisée. Les immeubles ont tremblé. [...] Des morceaux de corps sont tombés au sol.

Quelques semaines plus tard, Philip Meyers a reçu un message via un téléimprimeur - un appareil un peu comme un fax qui pouvait envoyer et recevoir des e-mails primitifs. À l'époque, il travaillait comme démineur à l'installation aéronavale de Sigonella, dans l'est de la Sicile. On lui a dit qu'il y avait une urgence top secrète en Espagne et qu'il devait s'y présenter dans les jours qui suivent.

Cependant, la mission n'était pas aussi secrète que les militaires l'avaient espéré. "Ce n'était pas une surprise d'être appelé", déclare Meyers. Même le public savait ce qui se passait. Lorsqu'il a assisté à un dîner ce soir-là et a annoncé son mystérieux voyage, sa confidentialité prévue est devenue une sorte de blague. "C'était un peu embarrassant", dit Meyers. "C'était censé être un secret mais mes amis me disaient pourquoi j'y allais."

Pendant des semaines, les journaux du monde entier avaient rapporté des rumeurs d'un terrible accident - deux avions militaires américains étaient entrés en collision en l'air, dispersant quatre bombes thermonucléaires B28 à travers Palomares. Trois ont été rapidement récupérés sur terre - mais une avait disparu dans l'étendue bleue étincelante au sud-est [...]de la mer Méditerranée. Maintenant, la chasse était lancée pour le trouver - avec son ogive de 1,1 mégatonne, avec la puissance explosive de 1 100 000 tonnes de TNT.

Les bombes perdues à

Palomares ont dispersé sept livres (3,2 kg) de plutonium

dans la nature.

Un numéro inconnu

En fait, l'incident de Palomares n'est pas la seule fois où une arme nucléaire a été égarée. Depuis 1950, il y a eu au moins 32 accidents dits de "flèche brisée", impliquent ces arme nucléaire "égarée". Dans de nombreux cas, les armes ont été larguées par erreur ou larguées lors d'une urgence, puis récupérées plus tard. Mais trois bombes américaines ont complètement disparu - elles sont toujours là à ce jour, tapies dans les marécages, les champs et les océans à travers la planète.

"Nous connaissons surtout les cas américains", explique Jeffrey Lewis, directeur du programme de non-prolifération en Asie de l'Est au James Martin Center for Non-proliferation Studies, en Californie. Il explique que la liste complète n'est apparue que lorsqu'un résumé préparé par le département américain de la Défense a été déclassifié dans les années 1980.

Beaucoup se sont produits pendant la guerre froide, lorsque la nation a basculé sur le précipice de la destruction mutuelle assurée (MAD) avec l'Union soviétique - et a par conséquent gardé des avions armés d'armes nucléaires dans le ciel à tout moment de 1960 à 1968, dans une opération connue sous le nom de "Dôme chromé".

"Nous n'en savons pas autant sur les autres pays. Nous ne savons vraiment rien sur le Royaume-Uni ou la France, ou la Russie ou la Chine", déclare Lewis. "Donc, je ne pense pas que nous ayons quelque chose comme une comptabilité complète."

Le passé nucléaire de l'Union soviétique est particulièrement trouble - elle avait amassé un stock de 45 000 armes nucléaires en 1986. Il existe des cas connus où le pays a perdu des bombes nucléaires qui n'ont jamais été récupérées, mais contrairement aux incidents américains, ils se sont tous produits sur des sous-marins et leurs emplacements sont connus, s'ils sont inaccessibles.

L'un a commencé le 8 avril 1970, lorsqu'un incendie a commencé à se propager dans le système de climatisation d'un sous-marin nucléaire soviétique K-8 alors qu'il plongeait dans le golfe de Gascogne - une étendue d'eau dangereuse dans le nord-est de l'océan Atlantique au large des côtes d'Espagne et de France, connue pour ses violentes tempêtes et où de nombreux navires ont trouvé la mort. Il avait quatre torpilles nucléaires à bord, et quand il a rapidement coulé, il a emporté sa cargaison radioactive avec lui.

Cependant, ces navires perdus ne sont pas toujours restés où ils étaient. En 1974, un K-129 soviétique a mystérieusement coulé dans l'océan Pacifique, avec trois missiles nucléaires. Les États-Unis l'ont vite découvert et ont décidé de monter une tentative secrète pour récupérer ce prix nucléaire, "ce qui était vraiment une histoire assez folle en soi", dit Lewis.

Aujourd'hui, les défenses

nucléaires des États-Unis se composent de missiles

balistiques intercontinentaux terrestres (ICBM), d'avions bombardiers

et de sous-marins lance-missiles balistiques.

L'excentrique milliardaire américain Howard Hughes, célèbre pour son large éventail d'activités, notamment en tant que pilote et réalisateur, a prétendu s'intéresser à l'exploitation minière en haute mer. "Mais en fait, ce n'était pas de l'exploitation minière en haute mer, c'était un effort pour construire cette griffe géante qui pourrait descendre jusqu'au fond de la mer, saisir le sous-marin et le ramener", explique Lewis. C'était le projet [Jennifer] et malheureusement ça n'a pas marché. Le sous-marin s'est disloqué lors de son remontage.

"Et donc ces armes nucléaires seraient retombées au fond de la mer", dit Lewis. Certaines personnes pensent que les armes y sont restées à ce jour, piégées dans leur tombe rouillée - bien que d'autres pensent qu'elles ont finalement été récupérées.

De temps en temps, des rapports indiquent que certaines des armes nucléaires perdues des États-Unis ont été retrouvées.

En 1998, un officier militaire à la retraite et son partenaire ont été saisis d'une soudaine détermination à découvrir une bombe larguée près de Tybee Island, en Géorgie, en 1958. Ils ont interrogé le pilote qui l'avait initialement perdue, ainsi que ceux qui avaient recherché la bombe il y a toutes ces décennies - et a réduit la recherche à Wassaw Sound, une baie voisine de l'océan Atlantique. Pendant des années, le duo de non-conformistes a parcouru la région en bateau, traînant un compteur Geiger derrière eux pour détecter tout pic de rayonnement révélateur.

Et un jour, il était là, à l'endroit exact que le pilote avait décrit - une tache avec des radiations 10 fois plus élevées qu'ailleurs. Le gouvernement a rapidement dépêché une équipe pour enquêter. Mais hélas, ce n'était pas l'arme nucléaire. L'anomalie était due au rayonnement naturel des minéraux dans les fonds marins.

Ainsi, pour l'instant, les trois bombes à hydrogène perdues des États-Unis - et, à tout le moins, un certain nombre de torpilles soviétiques - appartiennent à l'océan, conservées comme des monuments aux risques de guerre nucléaire, bien qu'elles aient été largement oubliées. Pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé toutes ces armes voyous ? Y a-t-il un risque qu'ils explosent ? Et les récupérerons-nous un jour ?

Un objet masqué

Lorsque Meyers est finalement arrivé à Palomares - le village espagnol où un bombardier B52 est tombé en 1966 - les autorités cherchaient toujours la bombe nucléaire manquante. Chaque nuit, son équipe dormait sous des tentes dans le village, qui était glacial et humide. "C'était comme un hiver anglais", dit-il. Pendant la journée, ils ont fait très peu - c'était un jeu d'attente. "C'est une chose militaire standard, dépêchez-vous et attendez", dit Meyers. "Nous avons dû nous précipiter et puis nous n'avons rien fait pendant deux semaines. Et puis après cela, l'exploration sous-marine est devenue très sérieuse."

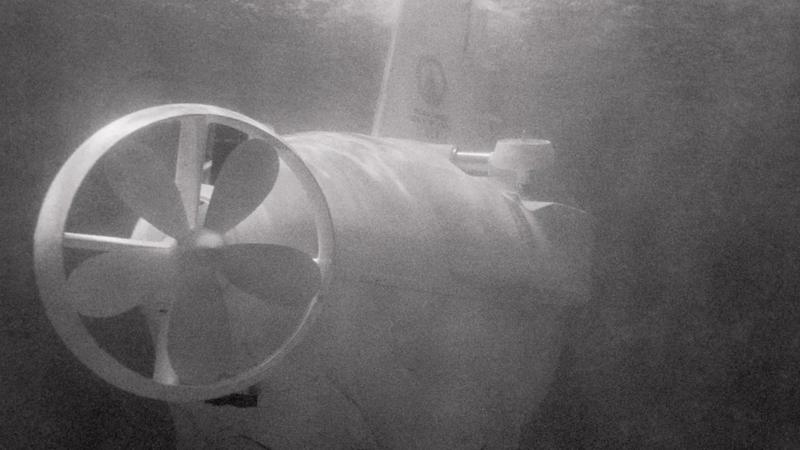

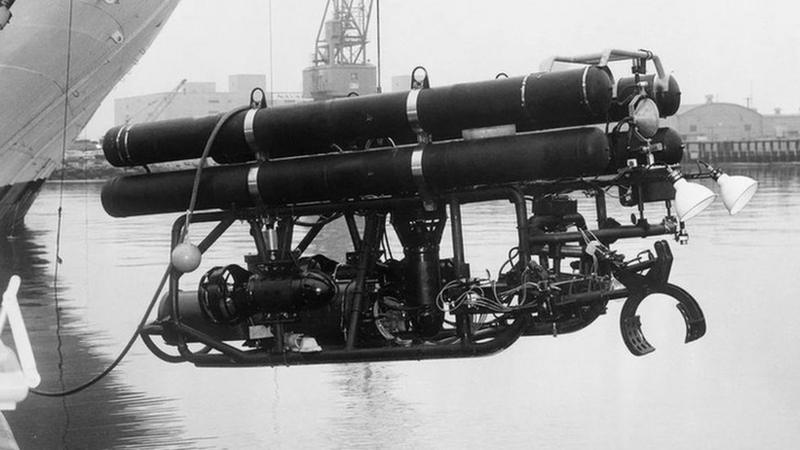

Le

submersible Alvin a failli être entraîné dans

les profondeurs [...].

L'équipe de recherche a demandé l'aide de deux inventions ingénieuses. L'un était un théorème obscur du 18ème siècle inventé par un ministre presbytérien devenu mathématicien amateur, qui aide les gens à utiliser des informations sur des événements passés pour calculer la probabilité qu'ils se reproduisent. Ils ont utilisé cette technique d'"inférence bayésienne" pour décider où chercher la bombe, pour les aider à chercher de la manière la plus efficace possible et maximiser leurs chances de la trouver.

Le second était "Alvin", un sous-marin océanique de pointe capable de plonger à des profondeurs sans précédent. Comme un requin blanc rond, chaque jour, il descendait dans les eaux bleues profondes de la Méditerranée avec un équipage humain dans le ventre et commençait une chasse à vue.

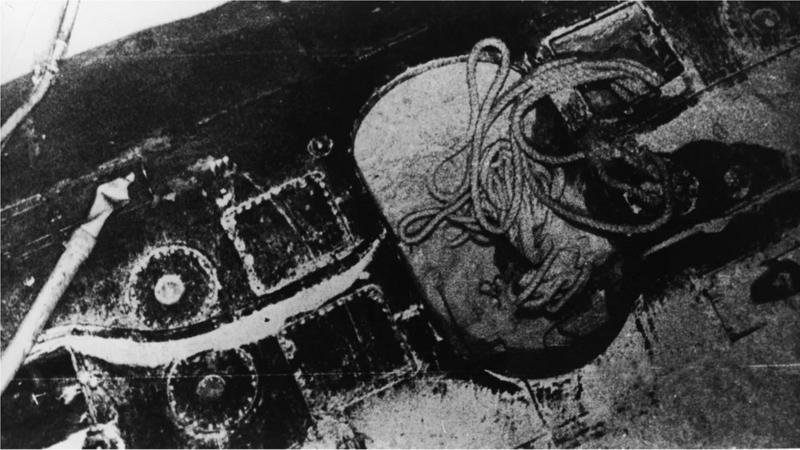

Le 1er mars 1966, le petit sous-marin a finalement repéré quelque chose : une trace laissée par la bombe lorsqu'elle a touché le fond marin pour la première fois. Des images ultérieures ont révélé une scène étrange - la pointe arrondie de l'arme nucléaire manquante, recouverte d'un linceul fantomatique - son parachute blanc, qui s'était partiellement déployé lors de sa chute, s'emmêlant avec sa précieuse cargaison. Ce tube de métal mortel avait en quelque sorte fini par ressembler à une personne habillée pour Halloween dans un drap de lit.

Mais la lutte n'était pas terminée. Maintenant, c'était le travail de Meyers de trouver comment retirer cette bombe du fond de l'océan - où elle se trouvait à 2 850 pieds (869 m) de profondeur. Ils ont improvisé une sorte de ligne de pêche à partir de quelques milliers de pieds de corde en nylon robuste et d'un crochet en métal - l'idée était de s'accrocher à l'appareil et de le tirer jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche de la surface pour qu'un plongeur puisse descendre et le sécuriser plus soigneusement. "C'était le plan. Ça n'a pas marché", dit Meyers.

"Tout a été fait très délibérément, prudemment et lentement", explique Meyers. "Alors nous avons juste attendu nous étions anxieux, voulant voir ce que nous ferions ensuite quand cela arrivera." Ils ont réussi à s'accrocher à la bombe nucléaire et ont commencé à la sortir de l'eau. Ils l'avaient soulevé du fond lorsque la catastrophe a frappé. Le parachute, ressuscité de son sommeil au fond de l'océan, a soudainement commencé à faire ce qu'il fait le mieux : ralentir la vitesse de sa cargaison et la rendre plus difficile à déplacer.

On pense que la bombe perdue

sur le côté de l'USS Ticonderoga se trouve à

80 km au large d'Okinawa, au Japon.

"Vous rendez-vous compte que les parachutes fonctionnent aussi bien dans l'eau que sur terre ? dit Meyers. Finalement, le parachute tirait si fort sur la ligne et le crochet qu'il s'est simplement cassé - envoyant la bombe nucléaire glisser lentement vers le bas. Cette fois, ça s'est terminé encore plus profondément qu'avant. (Le petit Alvin - avec son équipage humain - a tout juste réussi à éviter de s'emmêler et de se retrouver au fond avec lui.)

Meyers était dévasté. "C'était extrêmement décevant", dit-il. La bombe étant désormais moins accessible que jamais, sa ligne improvisée ne serait pas assez longue pour l'attraper, alors la tâche a été confiée à une autre équipe, sur un autre bateau.

Un mois plus tard, ils ont utilisé un autre type de sous-marin robotique - un véhicule sous-marin commandé par câble - pour saisir directement la bombe par son parachute et la hisser. Il s'était déplacé dans son boîtier, de sorte qu'il ne pouvait pas être désarmé de la manière habituelle, via un port spécial sur le côté - de manière alarmante, les officiers ont plutôt dû couper dans l'arme nucléaire. "[Cela aurait été] une sorte d'angoisse de percer un trou dans une bombe à hydrogène", déclare Meyers. "Mais ils l'ont fait. Ils étaient prêts à le faire."

Un mystère marécageux

Malheureusement, les trois bombes perdues encore là-bas aujourd'hui n'ont pas rencontré d'efforts de récupération aussi fructueux. Cependant, le risque qu'ils provoquent une explosion nucléaire est considéré comme faible.

Pour comprendre pourquoi, il est utile de regarder comment fonctionnent les bombes nucléaires.

En septembre 1905, Albert Einstein a placé son stylo plume sur les pages de son article scientifique et a griffonné une idée qui allait devenir l'équation la plus célèbre du monde. E = mc2, ou l'énergie est égale à la masse d'un objet multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cela signifie que chaque atome qui compose le monde peut être échangé contre de l'énergie, et vice versa. Si vous pouvez comprendre comment faire cela, la libération d'énergie est si explosive que c'est ce qui alimente le Soleil.

Trente-quatre ans plus tard, Einstein écrivit au président américain, Franklin Roosevelt, pour l'avertir que les nazis travaillaient à transformer sa théorie en arme - et le reste appartient à l'histoire. Le projet Manhattan a été rapidement formé et, en 1945, les États-Unis ont largué leur première arme nucléaire.

L'explosion nucléaire

sous-marine de

l'atoll de Bikini dans les Îles

Marshall a provoqué un champignon bas et plat d'eau et

de débris radioactifs.

Les bombes utilisées sur les villes japonaises d'Hiroshima et - quelques jours plus tard - de Nagasaki, étaient du type original, atomique. Celles-ci impliquaient de briser les atomes d'éléments radioactifs les uns contre les autres, pour les faire se séparer et créer différents éléments. Cette réaction de "fission" libère tellement d'énergie qu'elle provoque la séparation d'autres atomes à leur tour, jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec une réaction massive et incontrôlable. La première fois qu'ils ont été testés, les scientifiques n'étaient pas sûrs que la réaction s'arrêterait jamais - ils ont envisagé la possibilité très réelle que le monde puisse finir.

Pour réaliser la fission nucléaire, les bombes atomiques impliquaient généralement un engin semblable à un pistolet qui tirait une "balle" creuse d'atomes radioactifs tels que l'uranium-235 dans encore plus d'uranium-235, ou utilisait des explosifs conventionnels pour comprimer des atomes de plutonium-239, jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. À Hiroshima et Nagasaki, ces premières armes ont nivelé le terrain sur des kilomètres et tué des centaines de milliers de personnes, dont certaines ont été vaporisées dans la zone de l'explosion et d'autres sont mortes de brûlures par rayonnement ou de maladie dans les jours, mois et années qui ont suivi.

La génération suivante - celle utilisée dans les années 1950 et 1960, lorsque la majorité des armes nucléaires perdues dans le monde étaient égarées - était des milliers de fois plus puissante. Il s'agissait de bombes thermonucléaires ou à hydrogène, et elles impliquaient une seconde réaction nucléaire.

Il y avait d'abord l'étape de fission habituelle comme avec les bombes atomiques, qui libérait des quantités stupéfiantes d'énergie. Cela enflammerait alors un deuxième noyau, contenant cette fois des isotopes d'hydrogène - deutérium (hydrogène lourd) et tritium (hydrogène radioactif) - qui se fracasseraient et libéreraient encore plus d'énergie lorsqu'ils fusionneraient pour former de l'hélium et un neutron libre.

Ce système laissait place à un certain nombre de dispositifs de sécurité.

Prenez la bombe perdue de l'île de Tybee, qui repose toujours dans le limon quelque part dans le détroit de Wassaw. Le 5 février 1958, cette arme thermonucléaire Mark 15 de 7 600 livres (3 400 kg) a été chargée sur un bombardier B-47, qui était sur le point de rejoindre un autre B-47 pour une longue mission d'entraînement. L'idée était de simuler une attaque contre l'Union soviétique, en remplaçant Moscou par la ville américaine de Radford, en Virginie. Les pilotes sont partis de Floride et ont sillonné leur chemin vers leur cible, afin de tester leur capacité à voler avec les armes lourdes à bord pendant des heures à la fois.

Si

elle est intacte, avec la capsule nucléaire insérée,

la bombe qui se cache près de l'île de Tybee pourrait

avoir un rendement explosif allant jusqu'à 1,7 mégatonnes

de TNT.

Tout s'est bien passé, mais sur le chemin du retour à la base, les avions ont rencontré une mission d'entraînement distincte en Caroline du Sud. Le plan de ce groupe était d'intercepter l'un des B-47 - mais il y a eu une confusion et ils n'ont pas repéré le second, qui transportait l'arme nucléaire. Dans le crash qui a suivi, le B-47 transportant la bombe nucléaire a été endommagé.

Le pilote a décidé de jeter la bombe nucléaire dans l'eau, puis de faire un atterrissage d'urgence. La bombe est tombée à 30 000 pieds (9 144 m) dans l'eau au large de Tybee Island - et même cet impact ne l'a pas fait exploser. En fait, étonnamment, aucun des 32 accidents de flèche brisée n'a jamais conduit à une détonation de composants nucléaires - bien que deux aient contaminé une vaste zone avec des matières radioactives.

Un facteur possible [... le] système de séparation des matières nucléaires nécessaires à la réaction de fission de l'arme elle-même. La capsule ou "pointe" - qui dans ce cas était constituée de plutonium - pouvait alors être ajoutée à l'arme à la dernière minute, quand c'était nécessaire. Cela signifiait que, même si les explosifs conventionnels de l'arme explosaient lorsqu'elle était à bord, les matières radioactives "ne deviendraient pas assez chaudes pour réellement diviser" les atomes.

Lewis souligne également que, malgré le long voyage de la bombe Tybee du ciel à l'océan, cette dernière aura amorti le coup - c'est la même raison pour laquelle les capsules spatiales ont généralement des atterrissages "éclaboussures" plutôt que de descendre sur terre.

Les bombes ultérieures comprenaient également des fonctionnalités telles que la "sécurité en un point" - un moyen de s'assurer que les dispositifs nucléaires n'explosaient pas sans être activés. Dans ces armes, les explosifs conventionnels d'une bombe pourraient exploser, mais ils ne feraient pas exploser les matières radioactives car elles sont expulsées avant d'être compressées. "Si l'explosif explose, vous voulez qu'il explose de manière inégale, si ce n'est pas votre objectif - vous voulez que ce plutonium jaillisse en quelque sorte", explique Lewis.

Il se trouve qu'il est très nécessaire d'avoir autant de dispositifs de sécurité, principalement parce qu'ils ne fonctionnent pas toujours. Dans un cas en 1961, un B-52 s'est brisé alors qu'il survolait Goldsboro, en Caroline du Nord, laissant tomber deux armes nucléaires au sol. L'un était relativement intact après le déploiement réussi de son parachute, mais un examen ultérieur a révélé que trois des quatre garanties avaient échoué.

Au final, la bombe Palomares a été

récupérée directement par un sous-marin robotique.

Dans un document déclassifié de 1963 , le secrétaire américain à la Défense de l'époque a résumé l'incident comme un cas où "par la moindre marge de chance, littéralement l'échec de deux fils à se croiser, une explosion nucléaire a été évitée".

L'autre bombe nucléaire est tombée au sol, où elle s'est brisée et s'est retrouvée enfoncée dans un champ. La plupart des pièces ont été récupérées, mais une partie contenant de l'uranium reste coincée sous plus de 50 pieds (15 m) de boue. L'US Air Force a acheté le terrain qui l'entoure pour dissuader les gens de creuser.

Certains incidents sont si déconcertants qu'ils semblent presque inventés. L'un des plus extraordinaires s'est peut-être produit lorsqu'un exercice d'entraînement sur l'USS Ticonderoga a mal tourné en 1965. Un A4E Skyhawk était en train d'être roulé vers un ascenseur d'avion, alors qu'il était chargé d'une bombe nucléaire B-43. Ce fut un désastre au ralenti - l'équipage sur le pont réalisa rapidement que l'avion était sur le point de tomber et fit signe au pilote d'appliquer les freins. Tragiquement, il ne les a pas vus et le jeune lieutenant, l'avion et l'arme ont disparu dans la mer des Philippines. Ils sont toujours là à ce jour, sous 16 000 pieds (4 900 m) d'eau près d'une île japonaise.

Une image confuse

Malgré près de 10 semaines de recherches, la bombe de Tybee Island est déclarée irrémédiablement perdue le 16 avril 1958. Selon un reçu rédigé par le pilote qui l'a larguée, l'arme ne contenait pas la capsule - elle n'a pas été ajoutée avant l'entraînement. Cependant, certaines personnes craignent que cela ne soit pas correct. En 1966, l'assistant du secrétaire à la Défense de l'époque écrivit une lettre dans laquelle il décrivait la bombe comme "complète", c'est-à-dire contenant son noyau de plutonium. Si cela était vrai, le Mark 15 pourrait encore être capable de provoquer une explosion thermonucléaire complète.

Aujourd'hui, on pense que la bombe est nichée

sous 5 à 15 pieds (1,5 à 4,6 m) de limon sur le

fond marin. Dans un rapport final sur l'arme publié en

2001, l'Air Force Nuclear Weapons And Counterproliferation Agency

a conclu que si les explosifs conventionnels à l'intérieur

sont toujours intacts, cela pourrait présenter un "risque

d' explosion grave" pour les personnes et l'environnement

- et il est donc préférable de ne pas le perturber,

même par une tentative de récupération.

Mais une arme nucléaire peut-elle exploser sous l'eau ?

Les navires coulés lors

du Baker Test sont désormais des refuges pour la vie

marine.

En l'occurrence, c'est possible. Le 25 juillet 1946, les États-Unis ont fait exploser une bombe atomique sur l'atoll de Bikini, une chaîne d'îles tropicales digne d'une carte postale entourée de récifs coralliens turquoise et, au-delà, du bleu profond de l'océan Pacifique. Ils ont suspendu l'appareil à 90 pieds (27 m) sous un assortiment de navires remplis de cochons et de rats, et l'ont déclenché. Plusieurs navires ont coulé instantanément et la grande majorité des animaux sont morts - soit de l'explosion initiale, soit plus tard d'un empoisonnement aux radiations. Une image frappante de ce jour-là montre le champignon blanc géant s'élevant comme une formation météo extraterrestre, devant une plage bordée de palmiers.

À la suite de ces tests et d'autres, la chaîne d'îles est devenue si radioactive que le plancton a brillé sur des plaques photographiques. Elle est encore contaminée à ce jour - les personnes qui y vivaient autrefois n'ont jamais pu y retourner, même si, comme Tchernobyl, elle est devenue une oasis pour la faune.

Une perte permanente

Lewis pense qu'il est peu probable que nous trouvions un jour les trois bombes nucléaires manquantes. C'est en partie pour les mêmes raisons qu'ils n'ont pas été trouvés en premier lieu.

La première est qu'ils sont généralement localisés via une recherche visuelle - et c'est extrêmement difficile.

Lorsque des avions s'écrasent dans l'océan, la boîte noire est souvent retrouvée des jours ou des semaines plus tard par des fonctionnaires qui cherchent à reconstituer ce qui s'est passé. Cela pourrait donner l'impression qu'il est facile de trouver de tels objets dans ces vastes étendues d'eau avec la technologie moderne. Mais ils ont un secret qui facilite ce processus - une "balise de localisation sous-marine", qui guide les équipes de recherche vers eux avec une impulsion électronique répétitive.

Les armes nucléaires perdues sont venues sans un tel équipement. Au lieu de cela, les équipes doivent réduire une zone de recherche, puis parcourir l'océan petit à petit - un processus fastidieux et inefficace, qui nécessite des plongeurs humains ou des sous-marins.

Une alternative serait de rechercher des pics de radiation, comme l'a fait l'officier militaire à la retraite Derek Duke dans sa recherche de la bombe Tybee. Mais c'est aussi extrêmement délicat, en partie parce que les bombes nucléaires ne sont pas particulièrement radioactives.

"Ils sont conçus pour ne pas constituer une menace radioactive pour les personnes qui les manipulent", explique Lewis. "Donc, ils ont une signature radioactive, mais ce n'est tout simplement pas très significatif - vous devez être assez proche."

Le sous-marin nucléaire USS Scorpion, qui a

coulé avec deux torpilles Mark 45, est sous l'eau depuis

54 ans.

En 1989, un autre sous-marin nucléaire soviétique, le K-278 Komsomolets, a coulé dans la mer de Barents au large de la Norvège. Comme le K-8, il était également à propulsion nucléaire et transportait à l'époque deux torpilles nucléaires. Depuis des décennies, son épave repose sous 1,7 km d'eau arctique.

Mais en 2019, des scientifiques ont visité le navire - et ont révélé que des échantillons d'eau prélevés sur son tuyau de ventilation contenaient des niveaux de rayonnement jusqu'à 100 000 fois plus élevés que ce à quoi on pourrait normalement s'attendre dans l'eau de mer. Cependant, c'est inhabituel. On pense que des éléments radioactifs de son réacteur nucléaire - par opposition à ses torpilles nucléaires - s'échappent par cet évent, peut-être en raison d'une rupture survenue lors de son crash. À seulement un demi-mètre (1,6 pied) plus loin du tuyau, les isotopes étaient tellement dilués que les niveaux de rayonnement étaient normaux.

Pour Lewis, la fascination pour les armes nucléaires perdues n'est pas les risques potentiels qu'elles posent maintenant - c'est ce qu'elles représentent : la fragilité de nos systèmes apparemment sophistiqués pour gérer en toute sécurité des inventions dangereuses.

"Je pense que nous avons ce fantasme que les gens qui manipulent les armes nucléaires sont en quelque sorte différents de tous les autres que nous connaissons, font moins d'erreurs, ou qu'ils sont en quelque sorte plus intelligents. Mais la réalité est que les organisations que nous devons gérer le nucléaire les armes sont comme toutes les autres organisations humaines. Elles font des erreurs. Elles sont imparfaites", déclare Lewis.

Même à Palomares, où toutes les bombes nucléaires qui ont été larguées ont finalement été récupérées, la terre est toujours contaminée par les radiations de deux qui ont explosé avec des explosifs conventionnels. Certains des militaires américains qui ont aidé aux premiers efforts de nettoyage - consistant à pelleter la surface du sol dans des barils - ont depuis développé de mystérieux cancers qui, selon eux, y sont liés. En 2020, un certain nombre de survivants ont déposé un recours collectif contre le secrétaire aux Anciens Combattants - bien que de nombreux demandeurs soient actuellement dans les 70 et 80 ans.

Pendant ce temps, la communauté locale fait campagne depuis des décennies pour un nettoyage plus approfondi. Palomares a été surnommée "la ville la plus radioactive d'Europe", et les écologistes locaux protestent actuellement contre le projet d'une entreprise britannique de construire une station balnéaire dans la région.

La bombe Palomares perdue s'était

déplacée dans son boîtier, il était

donc risqué de la désactiver.

Lewis est convaincu que les pertes du type de celles qui se sont produites pendant la guerre froide ne se reproduiront probablement pas, principalement parce que l'opération "Chrome Dome" a pris fin en 1968 et que les avions transportant des bombes nucléaires ne volent plus lors d'exercices d'entraînement réguliers. "Les alertes aériennes ont pris fin pour des raisons qui doivent être évidentes pour nous", dit-il. "En fin de compte, la décision a été prise que c'était trop dangereux."

L'exception à ces progrès est, bien sûr, les sous-marins nucléaires - et même aujourd'hui, il y a des quasi-accidents. Les États-Unis ont actuellement 14 sous-marins lance-missiles balistiques (SNLE) en service, tandis que la France et le Royaume-Uni en ont quatre chacun.

Pour fonctionner comme dissuasifs nucléaires, ces sous-marins doivent rester non détectés pendant les opérations en mer, ce qui signifie qu'ils ne peuvent envoyer aucun signal à la surface pour savoir où ils se trouvent. Au lieu de cela, ils doivent naviguer principalement par inertie - essentiellement, l'équipage s'appuie sur des machines équipées de gyroscopes pour calculer où se trouve le sous-marin à un moment donné en fonction de l'endroit où il se trouvait en dernier, de la direction dans laquelle il se dirigeait et de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Ce système potentiellement imprécis a entraîné un certain nombre d'incidents, notamment en 2018 lorsqu'un SNLE britannique a failli heurter un ferry.

L'ère des armes nucléaires perdues n'est peut-être pas encore terminée.