[Les remarques entre crochets sont d'Infonucléaire]

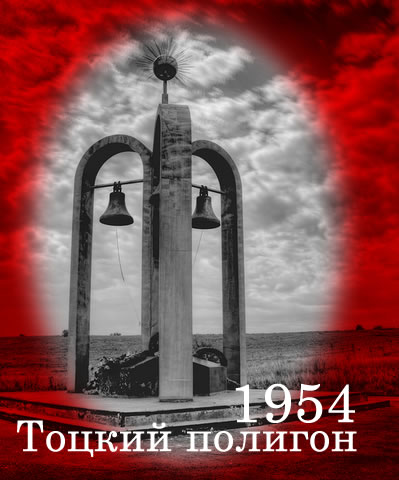

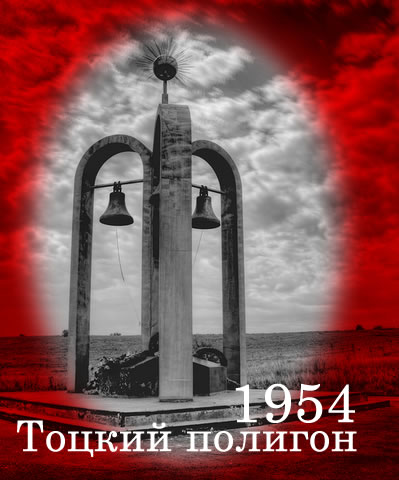

L'essais à Totsk en 1954

Voir "La bombe rouge" en vidéo Youtube raconté par

Sean Barrett (1994).

Une des rares photographies disponibles

de l'explosion nucléaire sur le site d'essais de Totsk.

[Le Webmaster d'Infonucléaire, s'est vu confirmer (lors

d'un voyage à Moscou en 1990) par un journaliste de la

Pravda des Komsomols que la plupart des vétérans

de cet exercice étaient soit malades, soit handicapés,

soit morts !]

Lenta.ru, 14

septembre 2024:

Le 14 septembre 1954, il y a exactement 70 ans, se déroulait

le seul exercice militaire de l'histoire soviétique impliquant

de véritables armes nucléaires. Une bombe atomique

de 40 kilotonnes fut larguée depuis un avion, après

quoi des fantassins lancèrent une offensive contre des

positions ennemies simulées. Trente-neuf mille soldats

et 6 000 officiers prirent part à cet exercice, commandé

par le maréchal Gueorgui Joukov. Cet exercice, baptisé

« Snezhok » (Boule de Neige), se déroula

sur le site d'essais de Totsky, dans la région d'Orenbourg.

Il s'agirait vraisemblablement d'une réponse à des

actions similaires menées par les États-Unis. Comme

l'a rapporté TASS quelques jours plus tard, l'essai a fourni

des données précieuses pour la défense contre

une attaque nucléaire. Cependant, certains pensent que

l'insuffisance des mesures de protection a entraîné

une exposition aux radiations du personnel et des habitants. Par

la suite, de nombreux témoins des événements

se sont plaints de diverses maladies, les attribuant à

l'explosion de la bombe atomique. Un surnom fut même donné

aux participants : les soldats atomiques. Lenta.ru relate

les essais d'armes nucléaires les plus controversés

en Union soviétique.

« Il y avait des incendies

partout, des oiseaux aux ailes brûlées s'envolaient.

»

À neuf heures et demie du matin, un

rugissement infernal secoua la steppe d'Orenbourg : le sol

sembla trembler et céder sous leurs pieds. Un Tu-4, commandé

par le major Vassili Kutyrchev, venait de larguer une bombe atomique

d'une altitude de 8 000 mètres. Une onde de choc passa,

suivie d'un éclair aveuglant, créant un nuage en

forme de champignon lumineux dans l'air.

Les habitants terrifiés des villages de Baklanovka et d'Ivanovka

sortirent dans les rues et virent un énorme nuage noir

se diriger droit sur eux. La panique s'empara des habitants ;

nul ne doutait que ce soit la fin. De vieilles femmes priaient

frénétiquement, implorant Dieu d'avoir pitié

de leurs enfants, tandis que d'autres couraient se cacher dans

les caves. Naturellement, personne ne savait qu'une bombe deux

fois plus puissante que celle larguée sur Hiroshima venait

de s'abattre sur leurs terres.

« Le sol s'est transformé en

scories et a été retourné », se

souvient le major I. Boukhonovsky, qui s'est retrouvé dans

la zone d'essai une demi-heure après l'explosion. «

Des incendies se sont déclarés partout, des oiseaux

aux ailes calcinées s'envolaient. De nombreux animaux d'essai

ont été brûlés, et de nombreuses vaches,

moutons et chevaux ont été blessés. »

Lorsque le bruit s'apaisa un peu, l'ordre fut

donné : « Au combat ! » Les soldats sortirent

précipitamment de leur abri, commencèrent à

dégager leurs positions et leur équipement, puis

se dirigèrent vers l'épicentre de l'explosion. Simultanément,

un puissant barrage d'artillerie, d'une ampleur que même

ceux qui avaient participé à l'assaut de Berlin

n'avaient jamais vue, commença, ainsi que des bombardements

aériens. [...]

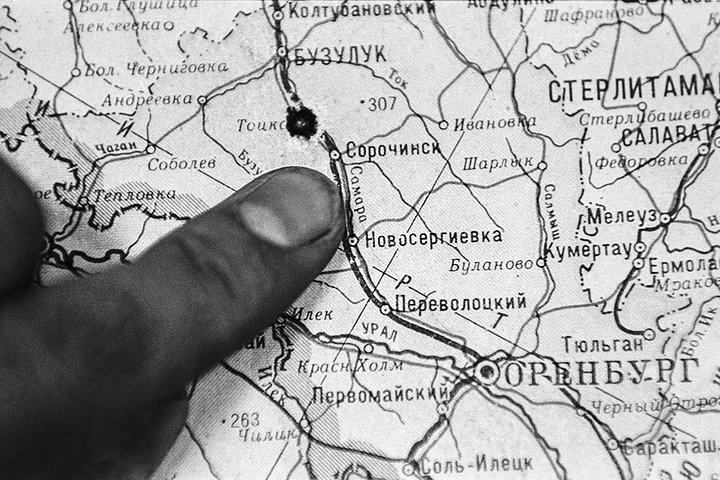

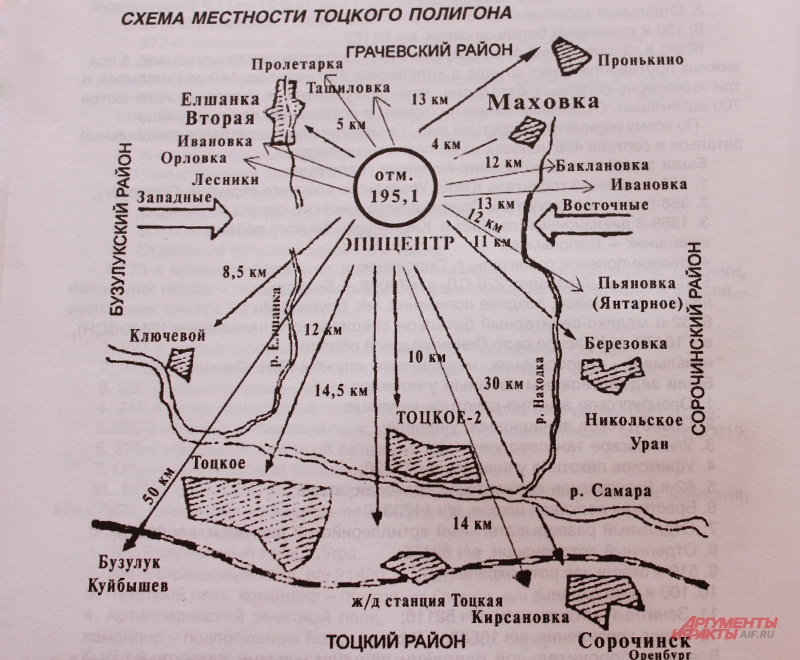

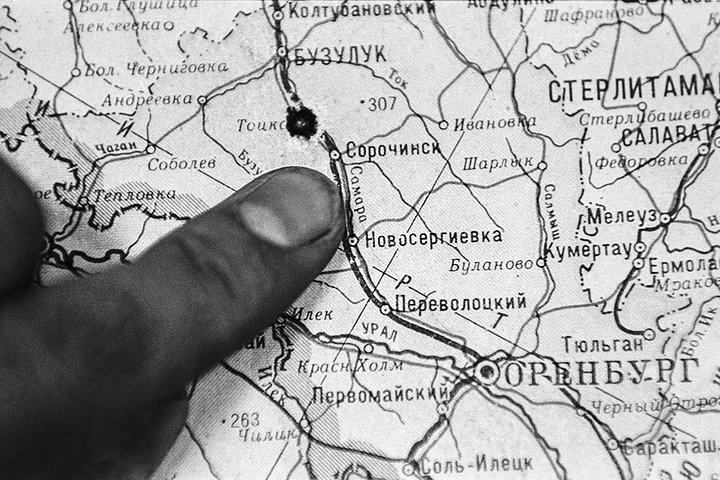

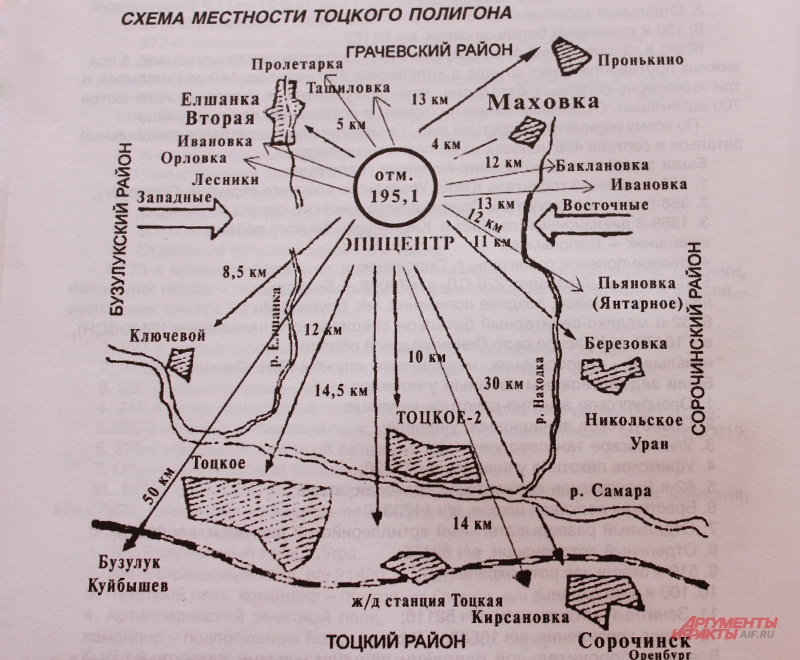

Le

terrain d'entraînement de Totsky.

Le

terrain d'entraînement de Totsky.

[...] La décision du gouvernement

soviétique de mener des exercices militaires utilisant

des armes nucléaires avait plusieurs raisons : des essais

réussis sur le territoire soviétique et des rapports

sur les préparatifs américains en vue d'une action

en cas d'explosion d'une bombe atomique.

Le plan Dropshot fut ensuite développé à

l'étranger, prévoyant le largage de 300 bombes atomiques

sur 100 villes soviétiques. Les États-Unis avaient

déjà mené plusieurs exercices militaires

utilisant des armes atomiques depuis 1951, contrairement à

l'Union soviétique. Par conséquent, les exercices

sur le site d'essais de Totsk étaient considérés

par le commandement soviétique comme « notre réponse

à l'ennemi ».

« Nous ne le souhaitions pas ; ce n'était

pas une fin en soi, mais les États-Unis, qui avaient lancé

la course aux armements, nous y ont contraints », a

écrit le célèbre commandant militaire soviétique

Valentin Varennikov dans ses mémoires. « Et

nous avons tout fait pour maintenir la défense du pays

à un niveau élevé et garanti. »

L'armée a lancé les essais. Le

29 septembre 1953, le Conseil des ministres de l'URSS a publié

un décret autorisant le début de l'entraînement

des forces armées aux opérations dans des conditions

spéciales. Les scientifiques et les concepteurs du KB-11

ont créé la bombe atomique pour ces exercices ;

une bombe identique avait été testée sur

le site d'essais de Semipalatinsk quelques années auparavant.

[...] Le village de Totskoïe est situé entre les rivières

Samara, Tok et Maly Uran. Le terrain d'entraînement est

accidenté, avec des collines, des ravins, des bosquets

et des arbustes, et le sol est sablonneux. Les zones dégagées

permettaient une progression rapide, mais la forêt entravait

les mouvements des troupes. En bref, les soldats soviétiques

se préparaient à une véritable guerre.

Le général d'armée Ivan Petrov devait initialement

être chargé de la préparation et de la conduite

des exercices, mais il tomba gravement malade et retourna à

Moscou, remplacé par le vice-ministre de la Défense

Gueorgui Joukov. C'est le célèbre maréchal,

formé aux méthodes militaires classiques et ayant

participé à la Première Guerre mondiale,

qui eut l'occasion de tester en conditions de combat l'arme la

plus terrifiante, développée sous la direction de

son adversaire, Lavrenti Beria .

[...] Au début des essais, le général Petrov

s'était rétabli et avait pris le commandement des

troupes, et le maréchal Joukov avait pris en charge les

exercices dans leur ensemble.

Des troupes sélectionnées avaient commencé

à converger vers la station de Totskaïa, dans le sud

de l'Oural, plusieurs mois auparavant. Les soldats avaient construit

des routes, creusé des abris et des tranchées, recouvert

les abris de plusieurs couches de rondins et enduit les parties

saillantes de bois d'argile jaune pour les empêcher de s'enflammer

au soleil.

L'armée a dû déployer

sur le terrain 320 avions, 600 chars et unités d'artillerie

automotrices, 500 canons et mortiers, 600 véhicules blindés

de transport de troupes, 6 000 tracteurs et véhicules.

Les marches forcées devaient être

effectuées avec des masques à gaz, malgré

une chaleur estivale extrême, atteignant 40 degrés

Celsius. [...]

« L'objectif des exercices était plus militaire que

politique », a expliqué à Lenta.ru Mikhaïl

Mints, chercheur principal à l'Institut d'information scientifique

sur les sciences sociales de l'Académie des sciences de

Russie. « Les troupes ont eu l'occasion de s'entraîner

au combat offensif et défensif après une frappe

nucléaire. Le deuxième objectif était d'explorer

la possibilité d'utiliser des armes nucléaires directement

sur le champ de bataille. Cette idée était déjà

largement débattue à l'époque, et ils souhaitaient

apparemment la tester expérimentalement. Pourquoi avoir choisi le terrain d'entraînement

de Totsky, entouré de villages de tous côtés

? Le terrain y est similaire à celui de l'Europe occidentale. Il était donc parfaitement adapté à

la simulation d'opérations de combat [en situation réelle

de guerre en territoire ennemi]. »

Les habitants du village de Makhovka, le plus proche du site d'essai,

ont été évacués hors de la zone interdite.

Les habitants ont été rassemblés de manière

organisée et transportés plus loin, hébergés

temporairement dans de grandes tentes militaires. Ils ont reçu

une indemnité journalière pour toute la durée

de l'exercice. Ceux qui n'ont pas souhaité retourner à

leur lieu d'origine après les essais se sont vu attribuer

des maisons construites sur la rivière Samara, tandis que

les autres ont reçu une indemnité de relogement.

Les habitants de Baklanovka

et d'Ivanovka, quant à eux, n'ont pas été

évacués : on leur a simplement conseillé

de se cacher dans des caves et des sous-sols le jour des essais,

ou, mieux encore, de creuser une tranchée dans leur jardin

et de s'y installer.

Comme le souligne Andrey Ozharovsky, ingénieur,

physicien et expert du programme de sécurité des

déchets radioactifs, l'impact négatif des rayonnements

ionisants et de la contamination radioactive a été

sous-estimé dans les années 1950 : aucun accident

ne s'était encore produit dans Three Mile Island et à

Tchernobyl , on n'avait aucune idée du danger que représentait

le dernier facteur dommageable : la contamination nucléaire.

« À l'époque, les pays se préparaient

sérieusement à une guerre nucléaire, préparant

du matériel et du personnel », a rappelé Ozharovsky

à Lenta.ru. « Des exercices militaires utilisant

de véritables armes nucléaires ont été

menés non seulement en URSS, mais aussi aux États-Unis.

C'est une excuse superficielle, sous prétexte que nous

ne sommes pas les pires contrevenants ici, mais comme tout le

monde. Globalement, [ces exercices] sont assurément mauvais.

Leur objectif principal était la préparation psychologique.

Nous devions démontrer que nos soldats étaient si

bien entraînés qu'ils attaqueraient à travers

l'épicentre d'une explosion nucléaire. Ils n'avaient

aucun autre but. »

Le centre de l'explosion fut marqué dans une vieille chênaie,

à environ 20 kilomètres du camp principal, où

une croix blanche de 100 mètres sur 100 fut peinte. Dans

la même zone, les troupes du génie établirent

une ligne défensive pour l'ennemi simulé. Une répétition

générale eut lieu fin août. Environ un mois

auparavant, les exercices de bombardement habituels avaient commencé :

des avions arrivaient à l'épicentre et larguaient

des bombes factices. Jusqu'au dernier moment précédant

l'explosion, les pilotes ignoraient qui serait chargé de

la mission principale.

Quelques jours avant les

exercices, des délégations militaires des pays socialistes

commencèrent à arriver au village de Totskoïe,

accompagnées de hauts dirigeants militaires soviétiques

- les maréchaux Alexandre Vassilievski, Constantin Rokossovski,

Ivan Konev, Rodion Malinovski - et les tout derniers à

arriver furent le chef du projet atomique Igor Kourtchatov, le

ministre de la Défense Nikolaï Boulganine et le premier

secrétaire du Comité central du PCUS Nikita Khrouchtchev.

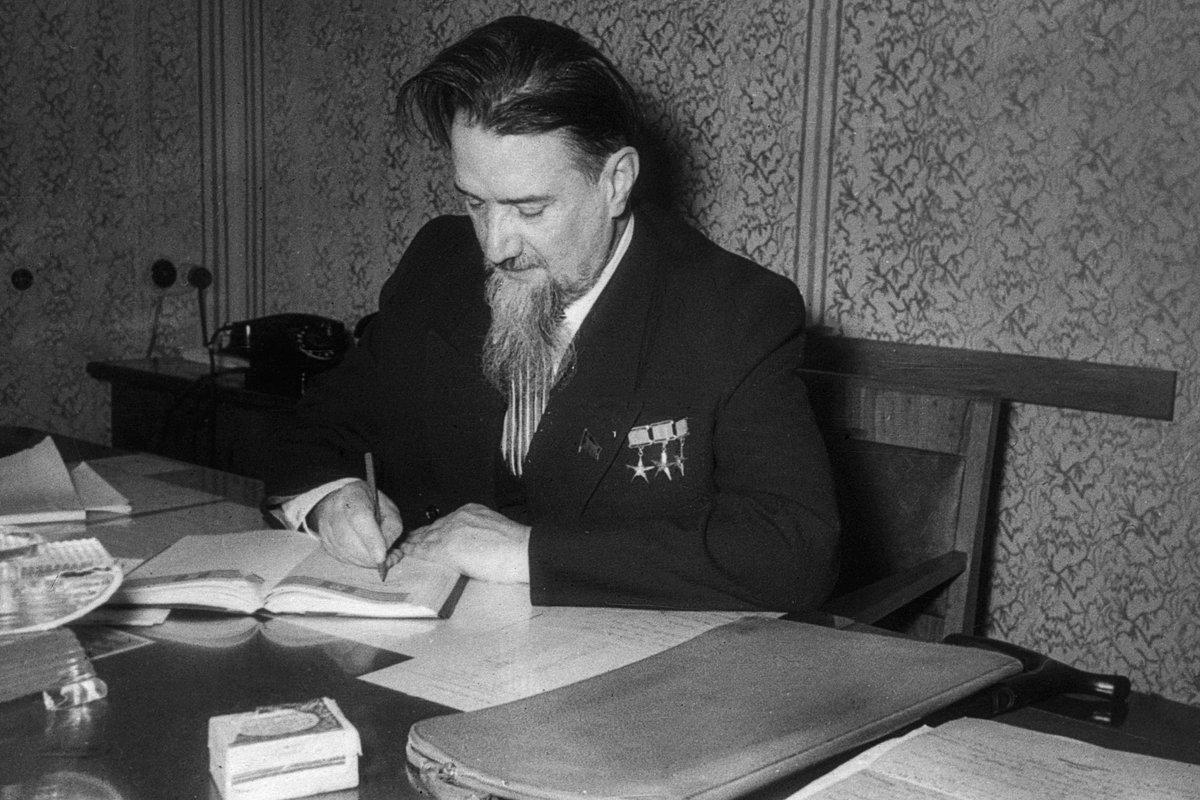

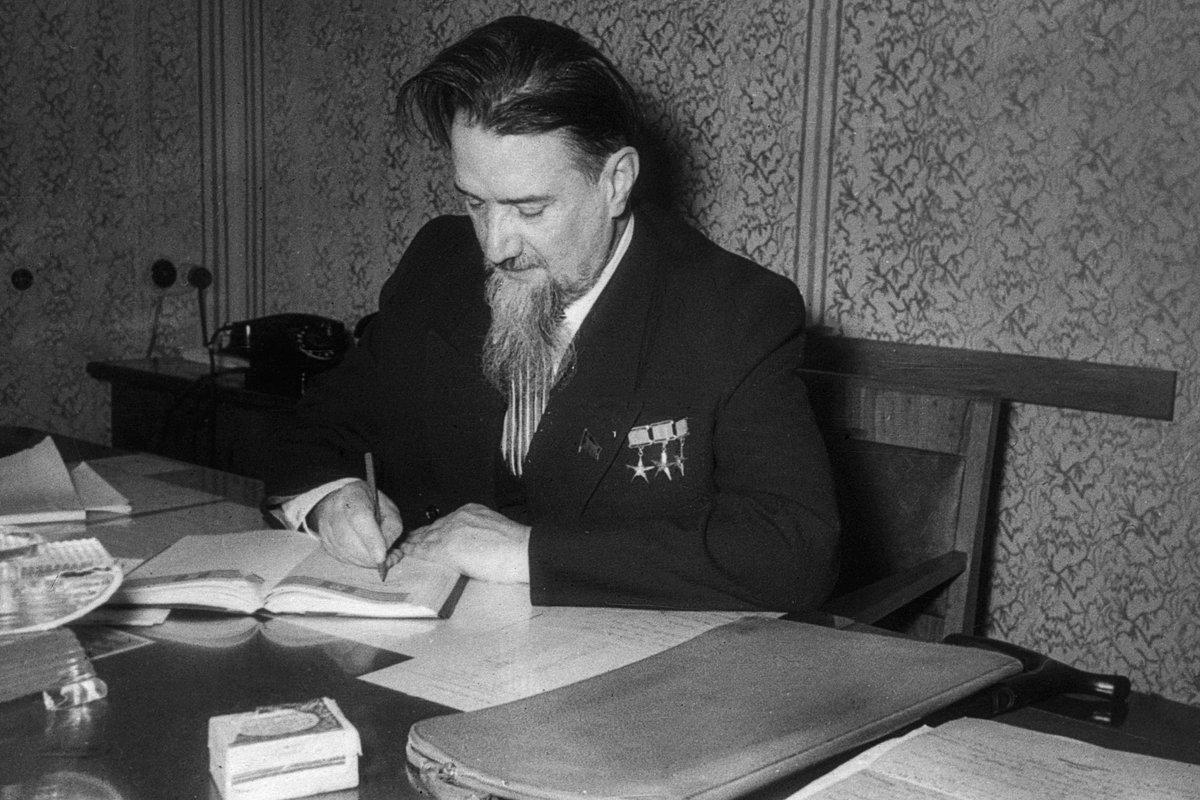

Ce n'est qu'en voyant l'académicien à la barbe caractéristique,

dont le portrait a été publié dans les journaux,

que les soldats ont commencé à comprendre que quelque

chose d'inédit et de grande envergure les attendait.

Igor Kourtchatov, directeur de l'Institut de

l'énergie atomique, après une inspection préalable

au lancement du réacteur nucléaire de recherche,

1960.

Igor Kourtchatov, directeur de l'Institut de

l'énergie atomique, après une inspection préalable

au lancement du réacteur nucléaire de recherche,

1960.

« Les bûches s'élevaient

dans les airs comme des grains de poussière. »

Tôt le matin

du 14 septembre 1954, les troupes prirent leurs positions initiales :

les troupes « ouest » étaient sur

la défensive, positionnées à 10-12 kilomètres

du centre de l'explosion, tandis que les troupes « est »,

en progression, se trouvaient à cinq kilomètres

de là, de l'autre côté de la rivière.

Pour des raisons de sécurité, leurs unités

de tête furent retirées de la première tranchée

et stationnées dans des abris.

Tôt le matin

du 14 septembre 1954, les troupes prirent leurs positions initiales :

les troupes « ouest » étaient sur

la défensive, positionnées à 10-12 kilomètres

du centre de l'explosion, tandis que les troupes « est »,

en progression, se trouvaient à cinq kilomètres

de là, de l'autre côté de la rivière.

Pour des raisons de sécurité, leurs unités

de tête furent retirées de la première tranchée

et stationnées dans des abris.

[...] À 9 h 20, le commandement, dirigé par Joukov,

reçut des informations sur la situation météorologique

et prit une décision finale. Le commandant du Tu-4, le

pilote Kutyrchev (qui avait déjà participé

aux essais de bombes atomiques sur le site de Semipalatinsk),

reçut l'ordre de décoller par radio. Au signal d'alerte

atomique, les troupes se mirent à l'abri.

Les soldats reçurent

des doublures teintées spéciales pour leurs masques

à gaz, des capes de protection en papier, des chaussettes

et des gants. Malgré la chaleur de 30 degrés, chacun

fut contraint de porter des sous-vêtements chauds, censés

protéger efficacement contre les radiations. [...]

« Pendant l'explosion, je me souviens de l'éclair

qui m'a violemment frappé les yeux », a

déclaré le soldat V. Trofimov. « Je

n'avais aucune idée de ce qu'était un tremblement

de terre, mais là, pour la première fois, j'ai senti

le sol trembler. Près de notre abri se dressait une solide

cabane de cultivateur de melons, taillée dans un chêne.

Je me souviens de l'onde de choc, et les rondins de la cabane

ont commencé à s'élever dans les airs comme

des grains de poussière. Un spectacle inoubliable. »

Les conséquences de

l'explosion stupéfièrent même les officiers

les plus expérimentés. Au lieu d'arbres, des pieux

calcinés se dressaient désormais, des chars fondaient

et s'enfonçaient dans le sol, et les animaux de laboratoire

étaient réduits à l'état de carcasses

calcinées (sauf ceux qui se trouvaient dans des abris).

Bien sûr, les résultats variaient selon la distance

par rapport à l'épicentre, où il ne restait

plus rien de vivant. Par exemple, les avions

stationnés jusqu'à 1 800 mètres et au-delà

restaient pratiquement intacts s'ils étaient sous des abris

spéciaux. D'autres étaient partiellement calcinés.

Les animaux à deux kilomètres de l'explosion n'ont

subi pratiquement aucun dommage.

L'explosion a retenti jusqu'aux maisons du

village, fissurant les murs. L'onde de choc a été

si puissante que les fenêtres d'une école de Sorotchinsk,

à 40 kilomètres du site d'essai, ont volé

en éclats. Cependant, une seule maison, située sur

une colline beaucoup plus proche, a été complètement

détruite.

« Il y avait un mur noir et

solide de fumée et de poussière, de puanteur et

de suie. »

L'acte suivant était arrivé.

Après l'explosion, les « Occidentaux » retournèrent

à leurs positions détruites. Les « Orientaux

» lancèrent une offensive et simulèrent une

véritable bataille terrestre après une frappe nucléaire.

A 10h10, ils ont attaqué les positions de l'ennemi simulé,

puis les combattants ont continué leur avancée en

colonnes de matériel militaire.

« Nous nous sommes précipités hors de l'abri

», se souvient l'artilleur I. Putivlsky. «

Le vent s'est levé et, à l'horizon, un énorme

champignon rouge plomb a poussé, gonflant de sa tige, grandissant

et s'élevant de plus en plus haut. Mais nous n'avons pas

eu le temps de l'examiner. Le barrage d'artillerie a commencé.

»

Selon son témoignage, les artilleurs

avaient reçu l'ordre de tirer tous les obus à temps,

ce qui était formellement interdit lors de l'offensive.

Tout s'est transformé en un grondement incessant.

« Nous avons rapidement constaté que les canons avaient

jauni et fumé : la plupart des munitions avaient été

utilisées », a poursuivi le participant à

l'exercice. « Nous avons ralenti la cadence de tir. Le barrage

a progressivement diminué. »

À quatre ou cinq kilomètres de l'épicentre

de l'explosion, les soldats commencèrent à rencontrer

d'immenses chênes aux cimes épaisses, déracinés,

et des troncs et des bûches desséchés qui

brûlaient. Plus près du centre, l'onde de choc n'avait

même pas épargné les arbres rabougris :

ils gisaient comme s'ils avaient été polis par un

fer géant.

L'équipe de reconnaissance progressa,

surmontant les incendies et les décombres, et vers midi,

le détachement avancé atteignit l'épicentre

de l'explosion. Au même moment, des explosifs simulant des

explosions atomiques furent mis à feu, afin de former l'armée

à opérer en zones contaminées par la radioactivité.

« Nous avons traversé

la vallée, à un kilomètre et demi de l'épicentre

de l'explosion, avec masque à gaz », a décrit Putivlsky. « Des

avions à pistons, des voitures et des véhicules

d'état-major brûlaient, et des animaux calcinés

gisaient éparpillés. Un épais mur noir de

fumée et de poussière, d'odeurs et de vapeurs, s'élevait.

Nos gorges étaient sèches et irritées, et

nos oreilles bourdonnaient. »

Les avions participèrent également

activement aux exercices, soutenant l'avancée des troupes

par des raids terrestres. Il était interdit aux pilotes

de pénétrer dans le nuage radioactif ou de le survoler,

mais à 40-45 kilomètres de la cible, la zone était

déjà enveloppée d'une épaisse fumée

gris-noir. Alors que deux escadrons de tête établissaient

leur trajectoire de combat et larguaient leurs bombes avec succès,

le commandant du troisième prit les nuages de poussière

soulevés par les explosions pour un champignon atomique.

Après le bombardement, les MiG-15, ayant atteint l'aérodrome,

s'écrasèrent, aveuglés, sous une tempête

de poussière qui faisait rage au-dessus d'eux.

[...]

« Après les exercices, ils ont fait preuve de courage :

"Le diable nucléaire n'est pas aussi effrayant qu'on

le dit" », a-t-il déclaré après

l'expiration du délai de confidentialité de 25 ans.

« Mais plus tard, des maux de tête, des malaises,

des problèmes de vision et d'articulations sont apparus,

et presque tous ont dû suivre un traitement. »

[juste]

après l'explosion nucléaire.

[juste]

après l'explosion nucléaire.

« Des radiations ?

Qui aurait pensé à ça à l'époque ! »

[...] Mais le véritable débat

sur les dommages causés à la santé publique

n'a éclaté que quarante ans plus tard, au début

des années 1990, lorsque les personnes impliquées

dans ces événements ont finalement pris la parole.

Désormais âgées, elles ont choqué un

public soucieux de réformes démocratiques.

Par exemple, un participant

a affirmé qu'après l'explosion de la bombe, l'équipement

et les uniformes n'avaient même pas été décontaminés.

Les soldats avaient reçu des ceinturons en cuir au lieu

de ceinturons en toile, comme d'habitude (apparemment en raison

de l'importance particulière de l'événement),

et personne ne voulait se séparer d'un bien aussi précieux :

ils sont retournés dans leurs unités avec ces ceinturons,

ainsi que de vieilles bottes et les vieilles armes, qui nt changé

de mains à maintes reprises depuis.

« Les radiations ? Qui aurait pensé

à ça à l'époque ! »

s'exclama un autre participant en haussant les épaules.

« Après

l'explosion, on s'est lavés aux bains, on a changé

d'uniformes, et c'est tout. On est repartis dans les mêmes

véhicules qu'à l'arrivée. On a même

emporté nos cuisines de campagne On s'est rendus à

l'épicentre de l'explosion sans masques à gaz. La

poussière était terrifiante. On a ensuite signé

un document promettant 25 ans de silence, et on est partis

servir dans nos unités. Notre génération

ne pensait pas à elle à l'époque, mais à

la cause. On était fiers d'avoir été recrutés. »

Mais la fierté s'est évaporée

et, il y a plus de trente ans, d'anciens militaires se sont plaints

en masse dans les journaux, affirmant qu'eux, qui avaient aidé

l'État à forger sa puissance militaire et politique,

avaient été tout simplement oubliés. Les

journalistes les ont surnommés « soldats atomiques ».

« J'étais soldat et je ne pouvais pas tout savoir

», a déclaré Vladimir Bentsianov, participant

à l'exercice et plus tard président du Comité

des vétérans des unités à risque spécial.

« Mais il est notoire que les conséquences potentielles

d'une explosion nucléaire ont été sous-estimées

pendant l'exercice. Je pense que cela s'est produit parce que

les responsables directs de l'exercice avaient une mission stricte

et très précise : livrer des armes d'une certaine

puissance dans un délai déterminé, à

tout prix. »

Bentsianov pensait qu'il était tout à fait possible

de confirmer la relation de cause à effet entre les maladies

parmi les militaires et les civils et leur participation aux tests,

mais cela aurait coûté beaucoup d'argent.

Ses propos furent largement confirmés

par le colonel à

la retraite M. Voronov, dont l'unité manquait d'équipement

de dosimétrie pour mesurer la dose de radiation reçue.

Selon ce soldat, les connaissances sur les explosions atomiques

et leurs effets sur l'homme étaient alors limitées,

ce qui lui permit de travailler pendant environ un mois dans la

zone de l'explosion sans protection adéquate. « L'attitude incompétente des hauts dirigeants

envers le personnel opérant dans des zones contaminées

radioactivement, comme le temps l'a montré, a conduit à

la mort prématurée de nombreux participants aux

exercices de Totskoïe », était certain Voronov.

[...]

Un

bombardier Tu-4 exposé au Musée de Monino, 1970.

Un

bombardier Tu-4 exposé au Musée de Monino, 1970.

[...] les

observations des scientifiques, qui ont déjà constaté

entre 1985 et 1993 une augmentation significative des cas de cancer

au sein de la population locale de la zone de l'explosion nucléaire.

D'après les spécialistes de la branche ouralienne

de l'Académie des sciences de Russie, les tumeurs malignes

des organes respiratoires étaient 225 % plus fréquentes,

les cancers de la thyroïde 260 %, les cancers de la peau

131 % plus fréquents et les maladies des systèmes

lymphatique et hématopoïétique 670 % plus fréquentes.

L'incidence globale des cancers infantiles a doublé. Le

taux de mortalité a été multiplié

par 2,3 entre 1964 et 1991.

Les scientifiques ont découvert des

taux élevés d'anomalies chromosomiques chez les

habitants de ces régions, les enfants en étant deux

fois plus souvent atteints que les adultes. La situation a été

comparée à celle de la région de Briansk après l'accident de la centrale

nucléaire de Tchernobyl.

« Malheureusement, à ma connaissance, il n'existe

pas de statistiques médicales fiables sur les victimes

», conclut l'ingénieur et physicien Ozharovsky. «

Les exercices étaient classifiés. Certaines victimes

ont pris leur courage à deux mains et ont commencé

à s'exprimer pendant la période de la glasnost.

Nombre d'entre elles se sont battues pour figurer parmi les liquidateurs

de Tchernobyl. »

Selon l'historien Mintz, des précautions ont certes été

prises pour protéger les soldats et la population locale,

mais elles se sont avérées insuffisantes. L'expert

de Lenta.ru est convaincu que la méconnaissance des conséquences

d'une explosion nucléaire, ainsi que le mépris général

du commandement envers le personnel, ont conduit à ces

conséquences tragiques.

« Les généraux pensaient que des mesures suffisantes

avaient été prises », explique Mintz. «

En réalité, les "Orientaux" se trouvaient

dans la ligne de mire [de l'explosion nucléaire] et ont

reçu leur dose de radiation au moment de l'explosion. De

plus, les deux camps combattaient alors sur un terrain déjà

contaminé par des retombées radioactives. Il n'est

pas surprenant que les soldats aient finalement été

exposés aux radiations, tout comme les habitants des villages

voisins. Cela illustre clairement l'attitude envers leurs concitoyens

à l'époque. »

De l'avis de l'historien, les exercices sur le terrain d'entraînement

de Totsk n'eurent aucune incidence sur l'attitude des autorités

envers Joukov : sa carrière fut davantage marquée

par divers bouleversements politiques. Coïncidence ou non,

en février 1955, le maréchal fut nommé ministre

de la Défense de l'URSS, en remplacement de Boulganine.

Les exercices de Totsk restent uniques dans

l'histoire de notre pays : aucun essai représentant

une menace directe pour les troupes et les civils n'a été

reconduit. La raison pour laquelle le gouvernement soviétique

a décidé de ne pas les répéter demeure

un mystère. Selon l'historien Mintz, seules les archives

déclassifiées apporteront la réponse.

« Le gouvernement soviétique n'a jamais reconnu

que la santé des soldats et des agriculteurs locaux avait

été irrémédiablement affectée

», rappelle l'expert. « Il s'agissait d'un

test expérimental de l'idée même qui a donné

naissance plus tard à toutes les armes nucléaires

dites non stratégiques. L'armée soviétique

en était équipée en quantités prohibitives.

Un certain nombre d'ogives sont encore en service aujourd'hui.

L'idée que

les armes nucléaires puissent être utilisées

sur le champ de bataille, par exemple pour percer des défenses

préparées, n'a jamais disparu. »

Les changements géopolitiques du début

du XXe siècle ont entraîné des tournants surprenants.

En 1994, des exercices conjoints russo-américains ont eu

lieu sur le terrain d'entraînement de Totsky, impliquant

250 militaires de chaque côté. L'événement

a déclenché une vague de mécontentement parmi

les patriotes : des dizaines de communistes et de nationalistes

de Moscou, Samara , Ekaterinbourg et Tcheliabinsk se sont rassemblés

pour protester, accueillant les invités étrangers

au slogan : « Yankees, dehors la Russie ! ».

La même année, des habitants des villages voisins

se sont plaints auprès des journalistes que les autorités

ne les avaient pas indemnisés pour les dommages moraux

et les pertes de santé causés par la contamination

radioactive de la zone.

Dmitry Okunev

Kedr Media, 10

septembre 2024:

Témoignages de survivants

de l'explosion nucléaire dans la région d'Orenbourg.

À l'occasion de l'anniversaire de la tragédie de

Totsk.

Explosion nucléaire sur le site d'essais

de Totskoïe.

« Ils ont dit que nous avions un grand

honneur. »

Dans le contexte du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine,

la rhétorique nucléaire se fait de plus en plus

virulente. Le 27 août, le ministre russe des Affaires étrangères,

Sergueï Lavrov, a déclaré que le pays pourrait

modifier sa doctrine nucléaire . Il n'a pas précisé

comment, mais on sait que la version actuelle du document ne prévoit

que quatre situations dans lesquelles le pays pourrait utiliser

l'arme nucléaire :

- réception d'informations fiables sur le lancement de

missiles balistiques attaquant le territoire de la Fédération

de Russie et (ou) ses alliés ;

- l'utilisation par l'ennemi d'armes nucléaires ou d'autres

types d'armes de destruction massive sur les territoires de la

Fédération de Russie et (ou) de ses alliés

;

- impact ennemi sur des installations étatiques ou militaires

d'importance critique de la Russie, dont la neutralisation entraînerait

la perturbation des actions de réponse des forces nucléaires

;

- agression contre la Fédération de Russie au moyen

d'armes conventionnelles, alors que l'existence même de

l'État est en danger.

Le site d'essais central du ministère de la Défense

en Nouvelle-Zemble

est maintenu en état de préparation aux essais nucléaires

depuis février 2023. Le Kedr et des experts ont

déjà signalé que ces essais nuisent systématiquement

à la nature et aux populations des pays qui les effectuent.

Ceci est également confirmé par des témoignages

de témoins oculaires d'explosions nucléaires. Certains

de ces témoins sont encore en vie, tandis que les expériences

d'autres ont été documentées dans des articles

scientifiques.

Le 14 septembre marque le 70e anniversaire des exercices militaires

impliquant des armes nucléaires près du village

de Totskoïe, dans la région d'Orenbourg. À

l'époque, en 1954, l'armée avait fait exploser une

bombe atomique RDS-2 , nom de code « Tatyanka », à

10 kilomètres d'habitations. Ces exercices étaient

d'ailleurs affectueusement surnommés « Snezhok ».

Le lieu de l'essai nucléaire fut choisi avec soin :

le paysage du district de Totsky, dans la région d'Orenbourg,

rappelle celui de l'Allemagne de l'Ouest, où les dirigeants

soviétiques pensaient que la Troisième Guerre mondiale

pourrait éclater. Le maréchal Joukov commandait

personnellement les exercices. Environ 50 000 soldats y participèrent

: certains pratiquèrent des manoeuvres offensives, d'autres

des manoeuvres défensives. Par la suite, de nombreux participants

aux exercices, ainsi que des civils restés à 10-15

kilomètres du lieu de l'explosion, commencèrent

à se plaindre de graves problèmes de santé.

Cependant, en raison du secret entourant les exercices, personne

n'analysa l'impact précis de l'explosion de Tatianka sur

la population.

« Kedr » publie des témoignages

recueillis personnellement par l'auteur, ainsi que ceux issus

d'archives et de monographies militaires. Nous les présentons

sous forme de monologues : les histoires de ces personnes parlent

d'elles-mêmes.

Le

terrain d'entraînement militaire de Totsky. Image tirée

du documentaire « Irradiation ».

Le

terrain d'entraînement militaire de Totsky. Image tirée

du documentaire « Irradiation ».

« C'était une vraie fête de village »

Valery Astafyev, en 1954 un habitant

du village de Totskoïe, un écolier :

J'étais en quatrième à l'époque. En

mai, quatre mois avant l'explosion, mes amis et moi sommes allés

à la rivière Samarka. Nous l'avons traversée,

sommes entrés dans la forêt, et soudain, un soldat

nous a barré le chemin : "Attendez, où allez-vous

?" Nous lui avons dit que nous courrions, jouions et cueillions

toujours des baies ici. Il a dit : "Ça y est, [c'est]

est interdits maintenant. N'allez plus dans la forêt. C'est

la ferme d'Ivanov maintenant."

Nous avons appris plus tard que les unités militaires stationnées

près de Totskoïe étaient qualifiées

de « fermes » par les soldats eux-mêmes dans

leurs conversations avec les civils. Pourquoi ? Je l'ignore.

À l'approche de l'été, de nouvelles unités

ont commencé à arriver. Les soldats qui y servaient

retournaient à Totskoïe sans permission. Nous leur

demandions : « Que se passe-t-il ? » Mais ils répondaient

simplement qu'ils n'en savaient rien : « Quelque chose de

grave va se produire, mais ils ne nous disent rien. »

Les militaires ne se cachaient pas des civils : ils organisaient

des concerts et des événements sportifs, installaient

un terrain de football à Totskoïe et jouaient des

matchs deux fois par semaine. Il y avait des équipes de

l'armée de l'air et de l'infanterie. Pour nous, villageois,

c'était un événement important.

Bien sûr, nous les entendions s'entraîner. Toutes

les deux semaines, à 4 heures du matin, des coups de feu,

le vrombissement des véhicules et les tirs d'artillerie

retentissaient de l'autre côté de la rivière.

Puis vinrent deux semaines de silence : pendant ce temps, nous

étions autorisés à aller sur les terrains

d'entraînement cueillir des baies et des champignons. Puis,

deux autres semaines de fusillades.

Valery Astafyev.

Image tirée du documentaire « Irradiation ».

Valery Astafyev.

Image tirée du documentaire « Irradiation ».

Mon père était vice-président

du comité exécutif du district du Parti communiste

de l'Union soviétique. Il assistait aux réunions

du quartier général présidées par

le maréchal Joukov, mais il ne disait rien ; il ne prévenait

personne à la maison de ce qui allait se passer.

Et les préparatifs étaient sérieux. Les habitants

des villages situés à moins de 10 kilomètres

de l'épicentre ont été relogés dans

de nouvelles maisons près de Sorotchinsk, à 40 kilomètres.

Ces villages faisaient administrativement partie du district de

Sorotchinsk, pas du nôtre. Comment le relogement a-t-il

été expliqué aux gens ? Je l'ignore : j'étais

adolescent, après tout. Et à l'époque, le

gouvernement n'expliquait rien : si c'était nécessaire,

c'était nécessaire.

Le 12 septembre, deux jours avant les tests, des soldats ont commencé

à parcourir Totskoïe et ont donné des instructions

: nous devions constituer des réserves de nourriture pour

trois jours et retirer tous les matériaux inflammables

de la maison. Notre famille avait une cave à l'extérieur,

et nous y avons tout installé.

Le 14, jour de l'explosion, les militaires nous ont réveillés

à 4 heures du matin. Ils ont fait du porte-à-porte,

nous ont ordonné d'ouvrir portes et fenêtres, nous

ont interdit d'emmener notre bétail au pâturage et

nous ont dit que, sur leur ordre, nous devions nous cacher dans

nos jardins. Un soldat était affecté toutes les

dix maisons, avec un véhicule d'évacuation au cas

où le test échouerait. C'est seulement alors qu'on

nous a expliqué ce qui allait se passer.

À 9 heures du matin, ils ont donné

l'alerte d'une demi-heure. Ma voisine Gena et moi étions

allongés dans un sillon du jardin, près du puits.

Nous étions allongés sur le ventre, les bras au-dessus

de la tête, vêtus de vêtements d'été

légers. « Alerte vingt minutes », a dit le

soldat. Puis : « Alerte cinq minutes. »

Et à un moment, j'ai senti une secousse.

J'ai dit : « Gena, pourquoi tu me pousses ? » [elle]

a répondu : « Je ne te touche pas du tout ! »

Et le sol sous nos pieds a tremblé. Il y a eu un grand

bruit, et une vague d'air chaud nous a submergés. Mes oreilles

se sont débouchées. J'ai ouvert la bouche et j'ai

crié pour que ça s'arrête. Ça s'est

arrêté.

Nous sommes restés là encore dix minutes, car personne

n'avait reçu l'ordre de nous lever. Puis un soldat a crié

: « Rentrez chez vous ! » Gena et moi nous sommes

relevés et avons vu un énorme nuage de fumée

s'élever de la rivière. Tout était en feu,

le ciel était rouge vif et un champignon atomique planait

au-dessus de tout.

Je ne me souviens pas de mes émotions, plutôt de

la surprise. Mais les enfants et les adultes autour de moi pleuraient,

surtout les femmes. C'était effrayant.

Nous sommes rentrés. Un soldat est venu chez nous et s'est

plaint à ma mère de ses yeux qui lui piquaient.

Il s'est avéré qu'il avait vu l'explosion

bien sûr, il aurait dû s'en douter. Mais il a regardé.

Nous étions couchés la tête en bas, et les

soldats étaient debout ; ils pouvaient tout voir. Ma mère

lui a lavé les yeux avec du thé fort, et il a semblé

se sentir mieux.

Je suis monté sur le

toit de la maison et j'ai observé, fasciné, ce qui

se passait. Les avions militaires traversaient le champignon atomique

l'un après l'autre. Il me semblait qu'en entrant dans le

nuage de poussière, ils étaient légers et

qu'en ressortant, ils étaient noirs. C'était peut-être

vrai. Avec le temps, le champignon atomique s'est dissipé,

mais le nuage qu'il avait créé est resté.

Ce n'est que vers 19 heures qu'il a commencé à s'éloigner

vers le nord-est.

Vers sept heures et demie, les chars de retour de l'entraînement

ont commencé à circuler dans nos rues.

Les magasins ouvraient à

huit heures, et les hommes achetaient de l'alcool : « Nous

avons maintenant des armes nucléaires ! » Ils chantaient

: « Nous n'avons peur de personne, nous vaincrons tout le

monde. » Ils jouaient de l'accordéon, dansaient

c'était une vraie fête de village. Une pluie fine

tombait. Je ne sais pas si elle était radioactive, mais

je pense que oui. Personne ne parlait de ce qui allait nous arriver.

Quelques jours plus tard, après

le départ des militaires, les garçons et moi sommes

allés au champ de tir. Nous, les adolescents, étions

curieux de savoir ce qui restait après l'explosion. Nous

avons vu deux avions calcinés et un char renversé

. À une centaine de mètres de l'épicentre

se trouvaient des tranchées : certaines étaient

simplement en terre, d'autres bordées de planches, et une

autre avec des murs en béton. Toutes les tranchées

en planches étaient brisées, mais celle en béton

semblait plus ou moins intacte.

À l'épicentre même de l'explosion, la forêt

était complètement anéantie, et le sol semblait

laminé, recouvert d'une croûte vitreuse. Aucune végétation,

seulement un immense cratère et tout autour brûlé.

Nous sommes allés encore plus loin, jusqu'aux enclos à

bétail. Les soldats amenaient des chevaux et des vaches

des fermes collectives voisines au terrain d'entraînement.

Nous avons vu des fragments de leurs corps.

« Tout ce qui restait des animaux, ce sont des cendres.

»

Témoignage du vétérinaire

Leonid Pogrebinsky, enregistré par Valery Astafyev et l'écrivain

d'Orenbourg Vyacheslav Moiseyev après l'expiration de leur

accord de non-divulgation :

Des officiers de réserve furent appelés pour s'entraîner

au camp de Totsky. Ils reçurent l'ordre de recruter des

assistants, deux ou trois ambulanciers, et de sélectionner

dix animaux de chaque, âgés de deux ans maximum,

avec un nombre égal de mâles et de femelles. Nous

les avons récupérés dans les villages de

Nikolskoïe et de Baklanovka. Les responsables des kolkhozes,

semble-t-il, en reçurent l'ordre et, non seulement ils

ne s'opposèrent pas à la collecte du bétail,

mais ils demandèrent même à leurs spécialistes

de l'élevage de nous aider à le sélectionner.

On ne nous a pas dit quels tests seraient effectués. Mais

on nous a demandé de signer un accord de confidentialité

de 25 ans.

Le matin du 14 septembre, des zones de rassemblement avaient déjà

été préparées sur le terrain d'entraînement

de Totskoïe. Les chevaux étaient logés principalement

sous un auvent de dalles de béton d'environ 20 cm d'épaisseur,

creusées dans le sol en U ; le bétail était

logé sous d'épais pilotis, des couvertures de planches

et de clayonnage, et dans des stalles ouvertes. Tout cela se trouvait

à 700 mètres de l'épicentre de l'explosion.

Chevaux et moutons étaient également placés

dans des chars et des avions. Une fois la zone de rassemblement

terminée, le bétail était attaché

et les plus petits laissés dans des enclos. Toute notre

équipe était positionnée à environ

un kilomètre à l'est de l'épicentre. Les

tranchées des autres soldats mesuraient 1,8 mètre

de profondeur, mais les nôtres 2 mètres. La tension

était à son comble.

Lorsque l'alarme a retenti, nous nous sommes allongés,

les yeux fermés, masques à gaz à verres de

protection et imperméables. Nous avons d'abord aperçu

une lueur, puis la chaleur est devenue insupportable. Nous sommes

restés debout, trempés, au fond de la tranchée,

puis une secousse semblable à un tremblement de terre a

secoué la tranchée. Les parois ont bougé

et nous avons été complètement ensevelis.

Heureusement, l'un de nos hommes, Kolya de Toula, a réussi

à ramper jusqu'à la surface et a progressivement

dégagé le reste de l'équipe.

Image tirée d'une séquence d'archives filmée.

[Des animaux kamikazes: « Deux chevaux étaient

lentement menés par des soldats, attachés par des

cordes autour du cou. L'un était blanc, l'autre noir, tous

deux avaient les yeux crevés. Le blanc allait mieux ;

il ne souffrait que de légères brûlures. Le

noir, en revanche, était presque entièrement couvert

de croûtes. Il se déplaçait à petits

pas, et s'il essayait d'élargir ses foulées, ses

croûtes éclataient, le sang jaillissant des fissures.»

Moutons, vaches, chiens, chats, chameaux et même des singes :

tous étaient enchaînés autour de la cible

avant l'explosion. Les animaux étaient officiellement désignés

comme kamikazes ; ils avaient été déployés

par l'équipe biologique de Leonid Pogrebny : « De

ceux qui étaient à découvert, il ne restait

que des cendres. Dans les abris en bois, pour une raison inconnue,

nous n'avons trouvé que des sabots et des queues. Nous

n'avons même pas trouvé de cornes.» Les corps

furent ramassés et transportés vers le sud, au-delà

de la gare de Totskaïa, jusqu'à un cimetière

de six mètres de profondeur la fosse de décontamination

de Bekkari , arrosés d'essence et brûlés.

L'équipe de Pogrebnoy s'en occupa également. Un

an plus tard, l'un de ses assistants, l'assistant vétérinaire

Vikulov, reçut un diagnostic de cancer du poumon. Un an

et demi plus tard, un autre décéda d'un cancer du

foie et du pancréas. Le troisième à décéder

fut le commissaire Durnobragov. Pogrebnoy lui-même était

au bord de la leucémie, et sa famille ignorait où

il avait passé le mois de septembre un accord de

confidentialité de 25 ans lui interdisait de parler de

Totskoïe, même avec ses proches.]

Tard dans la soirée, nous avons été

autorisés à voir les animaux. Notre mission était

de les récupérer. Nous avons marché comme

sur du verre brisé : la température était

si élevée que le sable a fondu et que la croûte

s'est brisée sous nos pieds. Des ailes d'avion ont fondu,

des tourelles de chars ont été arrachées

et jetées. Nous avons commencé à rassembler

les animaux, et j'ai remarqué deux chevaux : un blanc et

un noir. Ils avaient été amenés d'un autre

endroit, à deux kilomètres de l'épicentre

de l'explosion. Tous deux avaient perdu la vue. Mais le cheval

blanc avait comparativement meilleure mine et était moins

blessé que le noir. Il marchait normalement, avec peu de

brûlures. En revanche, le cheval noir était une croûte

solide. Il faisait de petits pas, et s'il essayait d'aller plus

loin, ses croûtes éclataient, le sang jaillissant

des fissures.

Nous avons commencé à rassembler les animaux que

nous avions placés nous- mêmes. Les chevaux, qui

se trouvaient sous l'abri en béton, semblaient avoir été

ébouillantés avec de l'eau bouillante. Nous avons

ensuite découvert des brûlures aux voies respiratoires

supérieures.

D'autres animaux présentaient des brûlures

bien plus graves ; ils étaient simplement carbonisés.

Des animaux qui se trouvaient sous la clôture ou à

l'air libre, il ne restait que des cendres. Et de ceux qui se

tenaient dans des abris faits de pieux et de planches, pour une

raison inconnue, il ne restait que les sabots et l'extrémité

de la queue ; nous n'avons même pas retrouvé les

cornes.

Les cochons, les moutons et les lapins dans

les cages que nous avons laissées dans l'équipement

ont été tout simplement cuits.

Nous avons récupéré les animaux survivants,

principalement des chevaux, et une équipe d'évacuation

spéciale les a envoyés pour examen. Mon équipe

n'a effectué aucun test ; un groupe distinct a mené

les recherches. Le secret était si strict que même

ma femme ignorait où j'étais pendant ces jours de

septembre.

Sang blanc

Valery Astafyev, en 1954 un habitant

du village de Totskoïe, un écolier :

Six mois après

l'explosion, nous avons enterré mon ami Michka Kravchenko.

Le directeur de la station de machines et de tracteurs, Popkov,

est également décédé à la même

époque. En juin 1955, une fille de notre classe, Albina

Lambina, est décédée. Un agronome, un homme

respectable, travaillait avec mon père au comité

exécutif ; il est décédé un an et

demi plus tard. Tolya Kazachev, qui habitait avec moi dans la

rue voisine, est décédé peu après

avoir obtenu son diplôme universitaire. Les médecins

nous ont tous donné des diagnostics différents :

insuffisance cardiaque, par exemple. Mais ma mère avait

une amie, l'infirmière en chef de l'hôpital du district

de Totsk, qui venait nous voir et nous disait : « Ivan Petrov

est mort de leucémie », Zhenya Streltsov «

de leucémie ». Un nombre particulièrement

élevé de personnes sont mortes rue Samarskaïa,

plus proche de l'épicentre. Le dernier jeune de ma connaissance

à mourir de leucémie était mon ami Sacha

Zykov ; nous étions entrés ensemble à l'École

d'aviation Molotov . Il avait 33 ans.

Le schéma était le suivant : les hommes qui ont

vécu cette explosion jeunes n'ont pas vécu jusqu'à

40 ans.

Durant mes premières années d'université,

j'avais d'horribles maux de tête. La douleur était

atroce et je saignais constamment du nez. Je suis allé

chez le médecin et lui ai demandé : « Il y

a eu cette explosion, est-ce possible ? » Le médecin

a répondu : « Non, c'est impossible. » Et il

m'a prescrit un médicament contre le mal de tête.

Les autres médecins ne croyaient pas du tout à l'explosion

personne n'en avait jamais parlé. Les officiers étaient

tenus de garder le secret pendant 40 ans, les simples soldats

pendant 25 ans. Jusqu'en 1991, tout était entouré

de secret. Seul Eltsine,

devenu président, a publié un décret reconnaissant

les conséquences de jure de l'explosion de Totsk. Mais

même ce document ne concernait que l'armée. Personne

n'a parlé des conséquences pour la population civile.

Depuis 1992, j'écris à toutes les autorités

pour exiger que les civils présents dans les districts

de Totsky, Bouzoulouk et Sorochinsky au moment des essais soient

reconnus comme victimes des radiations. Mais je me suis heurté

à des refus. Vladimir Poutchkov, [ancien] ministre des

Situations d'urgence, m'a écrit que l'explosion nucléaire

de Totsky avait utilisé une charge qui « garantissait

l'absence de facteurs dommageables dans les zones adjacentes à

l'épicentre ». On m'a même demandé de

prouver que j'habitais à Totsky à l'époque

: curieusement, les archives du village ne contiennent aucun registre

[...] de 1954. Pourtant, mes voisins me connaissent et peuvent

le confirmer. Depuis 1992, j'ai fait le tour du ministère

de la Santé, de la Douma d'État et du Conseil de

la Fédération, mais je n'ai reçu que des

réponses formelles. Je ne sais pas comment faire reconnaître

les victimes de cette explosion. Même si mes parents sont morts d'un cancer, et

que j'en suis moi- même atteint.

« Nous avons respecté le bois

de chauffage atomique »

Zoya Volochenkova, en 1954, une jeune habitante

de Totskoye âgée de 17 ans :

En septembre, l'armée nous a ordonné de creuser

des tranchées dans les jardins et, sur signal, de nous

y allonger et de nous couvrir de couvertures. Ils ont annoncé

un événement, mais n'ont pas précisé

lequel. La veille de l'explosion, mes parents nous ont envoyés,

mon frère et mes deux surs, chez des proches du village

de Markovka, à 15 kilomètres du terrain d'entraînement.

Ils sont restés à Totskoïe. Ils ont creusé

une tranchée dans le jardin derrière la maison et

y ont attendu avec une voisine. [...] Mes parents n'aimaient pas

parler de cette explosion.

À l'époque, de nombreux enfants étaient évacués

de Totskoïe. Personne n'avait prévenu les gens de

ce qui allait se passer, mais tout le monde était terrifié.

Et si seulement ils avaient su...

Zoya

Volochenkova. Image tirée du documentaire « Irradiation

».

Zoya

Volochenkova. Image tirée du documentaire « Irradiation

».

À Markovka, une tranchée séparée

avait été creusée pour tous les mineurs près

du jardin d'enfants. Nous étions censés y attendre

la fin de l'explosion. Mais le problème, c'est qu'on ne

l'a absolument pas ressentie. On ne voyait même pas le champignon

atomique à cause des arbres. On est restés assis

dans la tranchée jusqu'au soir, à jouer, puis on

nous a laissés sortir. Le lendemain, on nous a ramenés

à Totskoïe.

Personne n'a signalé

de danger. Presque immédiatement, les gens se sont dirigés

vers le site d'essai pour cueillir des baies et des champignons.

Ils ont également abattu des arbres brûlés

après l'explosion : le bois de chauffage nucléaire

était vénéré ici, car il brûlait

si bien.

Et puis le cancer est arrivé. Il a touché jeunes

et vieux. Ma mère est morte d'un cancer, mon père

était également malade, mais il a été

opéré à temps. Deux de mes camarades de classe

sont morts d'un cancer avant l'âge de 40 ans.

« L'oreiller était

couvert de sang. »

Vladimir Bentsianov, lieutenant d'artillerie

en 1954, a participé aux essais nucléaires de Totsk.

Ses souvenirs ont été recueillis par Valery Astafyev

:

Mon unité a traversé l'épicentre à

deux reprises, puis a continué sa route en véhicule.

À cinq kilomètres du lieu de l'explosion, nous avons

aperçu une école de village ; ses poutres avaient

été arrachées et elle brûlait à

proximité. Nous avons ensuite traversé la forêt

: les cimes des arbres étaient arrachées et leurs

troncs semblaient avoir été enfoncés dans

le sol et éclatés. Dans les trois villages traversés

(dont les habitants avaient été expulsés),

seules des cendres restaient à l'air libre, comme pendant

la guerre. Avant les exercices, nous avions signé un accord

de confidentialité concernant les secrets militaires. Nous

étions convaincus de deux choses : premièrement,

que les scientifiques et le commandement nous protégeraient

totalement des conséquences ; deuxièmement, qu'à

20 ans, on ne prête pas attention aux petits bobos.

Un an plus tard, j'ai commencé à voir des choses

et à ressentir de fortes douleurs à l'estomac. Tout

a commencé ici. Les survivants de Tchernobyl devraient

savoir ceci : lorsque de tels symptômes apparaissent et

sont attribués à la radiophobie , c'est soit parce

qu'ils sont incompétents dans leur traitement, soit parce

qu'ils ont gardé le silence, dissimulant l'exposition en

signant un accord de confidentialité.

L'endroit où quelqu'un était

malade ne devrait pas rester secret. Après de violents maux de tête, j'ai commencé

à saigner. D'abord, mes gencives ont commencé à

saigner et mon oreiller était couvert de sang. Puis mes

ongles ont commencé à peler et mes cheveux à

tomber. J'ai commencé à ressentir d'étranges

douleurs dans la colonne vertébrale.

J'ai passé un mois et

demi à l'hôpital, mais les médecins n'ont

rien trouvé d'anormal. En 1964, j'ai réussi à

entrer dans une clinique spécialisée dans les maladies

des rayons. Lors de leur visite, un médecin m'a examiné

et m'a dit : « Celui-ci était sous "Snezhok"

». « Snezhok » était le nom de code des

essais nucléaires sur le site de Totsk. Tous les patients

de cet hôpital avaient le même diagnostic : syndrome

asthénique. C'était une façon de dissimuler

la maladie sous-jacente. J'ai commencé

à perdre la vue de l'oeil droit très tôt,

cinq ou six ans après les examens. Cette perte de vision

s'accompagnait de terribles maux de tête.

La clinique Fedorov m'a sauvé. Là, ils m'ont demandé

où j'avais contracté tant de maladies oculaires.

Je leur ai tout raconté.

En 1967, j'ai envoyé une lettre par courrier secret au

bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire demandant

confirmation de ma participation à des exercices militaires

au terrain d'entraînement de Totsky pour établir

mon handicap, mais je n'ai reçu aucune confirmation.

« Nous savions peu de choses

sur cette arme. »

Souvenirs de l'artilleur Ivan Putvilsky,

enregistrés par le lieutenant général d'aviation

Sergueï Zelentsov pour la monographie scientifique et journalistique

« Exercices militaires Totsky » :

Après avoir obtenu mon diplôme de l'école

d'artillerie en 1953, j'ai servi dans un régiment d'artillerie

de la garnison de Brest. En mai 1954, nous avons été

informés qu'en juin, le régiment, en tant que division,

serait déployé hors du district militaire biélorusse

pour participer à des exercices majeurs. Le commandant

du régiment ne savait ni où ni pour combien de temps,

mais il nous a recommandé de régler les problèmes

familiaux de passer un examen médical et de préparer

notre équipement pour le transport par train. Nous avons

reçu de nouveaux uniformes. J'ai été surpris

de voir que nous avions reçu des sous-vêtements chauds

pour l'été. Les esprits malins ont plaisanté

: « On passera probablement l'hiver en Sibérie [...]

»

En juin, le convoi de troupes prit la direction de l'est. Moscou,

Kouïbychev et Bouzoulouk furent abandonnés. Nous débarquâmes

près de la gare de Totskoïe et, sous une chaleur étouffante,

nous nous dirigâmes vers la steppe d'Orenbourg. Des camps

étaient installés sur une colline, le long d'une

petite rivière. De loin, les tentes ressemblaient à

d'énormes nids d'abeilles, s'étendant sur des centaines

de mètres. Une fois installés, nous apprîmes

que nous étions arrivés dans le district militaire

du Sud-Oural pour participer à un exercice spécial

visant à percer les défenses fortifiées ennemies

à l'aide d'armes modernes. On disait que nous avions eu

l'immense honneur d'être les premiers au monde à

opérer dans les conditions réelles d'une bombe nucléaire.

Nous savions peu de choses sur cette arme.

Pendant des jours et des nuits, soldats et officiers creusèrent

à la main des tranchées et des abris, protégeant

les positions de tir et le matériel. Des rondins de bois

furent disposés en plusieurs couches sur les abris, et

les parties en bois saillantes furent soigneusement enduites d'argile

jaune pour les protéger des flammes. Mais le plus éprouvant

fut peut-être les entraînements répétés

sur le terrain où ils allaient opérer plus tard.

Le site d'entraînement choisi se trouvait au sommet d'une

vallée jaunâtre, parsemée de collines et de

ravins, couverte de forêts de feuillus. La vallée

s'étendait vers Totskoïe et plus loin jusqu'à

Sorotchinsk, à 40 km de là. Pour la suite, je relaterai

que lors de l'explosion de la bombe atomique, des fenêtres

furent soufflées dans l'une des écoles de la ville

où se déroulaient les cours ; l'onde de choc fut

si puissante qu'elle se propagea dans toute la vallée.

Heureusement, il n'y eut aucune victime.

Des sous-vêtements chauds

et un masque à gaz étaient considérés

comme les principaux moyens de protection.

Pendant la journée, sous une chaleur

étouffante, nous avons progressé le long du futur

épicentre, où des artificiers ont fait exploser

des barils de fioul, créant un nuage de suie en forme de

champignon, comme pour simuler une explosion atomique. La nuit,

[et] nos uniformes maculés de sueur et de saleté,

nous avons reculé dans l'obscurité de la poussière

noire.

En août, lors d'un de nos exercices d'entraînement,

nous avons croisé le général d'armée

Petrov, commandant des troupes, et le premier vice-ministre de

la Défense, Gueorgui Joukov, responsable de l'ensemble

de l'exercice. Joukov a stoppé l'avancée sur une

colline et a convoqué les commandants de régiment

et de division. Nous aussi, nous avons couru voir le légendaire

maréchal. Entouré de généraux et d'officiers

supérieurs, Gueorgui Konstantinovitch donnait des ordres,

nous ignorant complètement. Je me souviens de son appel

à accélérer la progression et la vitesse

des nouveaux chars T-54 du détachement avancé, et

à ne pas craindre d'être séparés du

gros des forces.

En septembre, à la veille de l'offensive, chacun reçut

des doublures teintées spéciales pour ses masques

à gaz, à travers lesquelles le soleil était

à peine visible. On leur donna également de nouveaux

uniformes et même des sous-vêtements chauds, qu'ils

devaient porter pendant l'entraînement (par 30 degrés).

Les essais étaient prévus pour le 14 septembre.

Les ministres de la Défense des pays socialistes, les hauts

gradés et les commandants des districts militaires y ont

participé. Un poste d'observation spécial, équipé

de miradors, a été construit à leur intention,

en hauteur, derrière nos positions de tir.

La frappe atomique a été menée au coeur des

défenses « ennemies » (à environ 8 kilomètres

de nous), afin de ne pas toucher nos unités avancées.

L'épicentre était marqué d'une grande croix

blanche. Autour et le long de la vallée, du matériel

militaire était déployé : chars, avions,

véhicules blindés de transport de troupes, auxquels

des moutons, des chiens, des chevaux et des veaux étaient

attachés dans des tranchées et au sol. Les scientifiques

les ont ensuite examinés attentivement, nous oubliant malheureusement

complètement.

À 9 heures, nous nous sommes mis à couvert. Vingt

minutes plus tard, le signal « Éclair » a retenti,

suivi d'une sirène et d'un coup de canon. Quitter un abri

sans ordre était strictement interdit. Le rugissement régulier

d'un avion s'est fait entendre. Puis le sol a tremblé dans

une terrible explosion. J'ai eu l'impression qu'un coup de canon

avait tiré juste à côté de mon oreille.

Puis une seconde détonation, violente, a balayé

tout sur son passage. La terre a commencé à s'effondrer

et mes oreilles ont bourdonné.

Après l'ordre de « fin d'alerte », nous nous

sommes précipités hors de l'abri. Le vent s'est

levé et, à l'horizon, un énorme champignon

rouge et plombé a poussé, s'élevant [...]

en ondulant, grandissant et s'élevant toujours plus haut.

Mais nous n'avons pas eu le temps de l'examiner. Le barrage d'artillerie

a commencé.

L'essentiel était de tirer avec précision

et promptitude tous les obus, dont l'utilisation était

strictement interdite lors de l'offensive. Un grondement continu

s'est alors fait entendre. Nous avons rapidement constaté

que les canons avaient jauni et fumaient : la plupart des munitions

avaient été tirées. Nous avons ralenti. Le

déluge de tirs s'est progressivement atténué.

Apparemment, nous n'étions pas les seuls à être

euphoriques. Au commandement « En avant », nous nous

sommes dirigés vers le lieu de l'explosion et avons aperçu

une longue file scintillante de voitures transportant le commandement

et des invités, s'étendant du poste d'observation

principal le long d'une route spécialement aménagée.

Les officiers du régiment ont été conduits

à l'épicentre pour une visite.

À quatre ou cinq kilomètres de l'épicentre

de l'explosion, d'immenses chênes aux cimes épaisses

ont été arrachés, et du bois de chauffage

sec et des bûches brûlaient. Plus près du centre,

l'onde de choc n'a même pas épargné les arbres

rabougris : ils se sont couchés dans sa direction, comme

aplatis par un fer géant.

Ils traversèrent la vallée, à un kilomètre

et demi de l'épicentre de l'explosion, équipés

de masques à gaz. Avions à moteur, automobiles et

véhicules de commandement brûlaient, et des animaux

calcinés gisaient éparpillés. Un épais

mur noir de fumée et de poussière, d'odeurs et de

vapeurs, emplissait l'air. Ma gorge était sèche

et irritée, et mes oreilles bourdonnaient.

Le soir, la mission était terminée. Les chimistes

nous ont examinés à la hâte avec des radiomètres,

mais aucune décontamination n'a été effectuée.

Plus tard, nous n'avons retrouvé aucune trace de l'exposition

aux radiations ni de la gratitude que nous avait témoignée

le ministre de la Défense Boulganine.

« La population a souffert,

c'est sûr. »

Viktor Boev, académicien de l'Académie

russe des sciences naturelles et ancien recteur de l'Académie

de médecine d'État d'Orenbourg. De 1993 à

1996, il a participé aux recherches sur les conséquences

de l'explosion nucléaire de Totsk :

Dans les années 1990, les essais nucléaires de Totsk

ont commencé à faire parler d'eux, et le gouvernement

a accordé des subventions à des scientifiques pour

étudier les conséquences de cette explosion. Notre

équipe médicale a réalisé une partie

de ces travaux, tandis que d'autres ont été réalisés

par des chercheurs de l'Université agraire d'État

d'Orenbourg.

En 1992, des agriculteurs

ont découvert que 71,7 % des cas de leucémie chez

les animaux d'élevage de la région d'Orenbourg survenaient

dans les districts de Krasnogvardeisky, Sorochinsky et Totsky,

limitrophes de la décharge. La même année,

des chercheurs de l'Institut de recherche sur l'élevage

bovin ont analysé le lait et la viande produits à

Totsky. L'étude a révélé la présence

de césium 137 et de strontium 90 radioactifs dans tous

les échantillons.

Viktor

Boev. Image du documentaire « Irradiation ».

Viktor

Boev. Image du documentaire « Irradiation ».

Sur le plan humain, le district

de Sorochinsky présente le taux d'incidence le plus élevé

de la région d'Orenbourg, y compris le cancer : 598,5 cas

pour 100 000 habitants. Dans le district de Totsky, lors

de nos recherches, le taux d'incidence du cancer était

40 % supérieur à la moyenne de la région

d'Orenbourg. Cependant, selon les données

officielles, il a maintenant diminué pour atteindre 383,8

cas pour 100 000 habitants. De nouvelles recherches sont nécessaires

pour expliquer ce phénomène.

Nous avons pu déterminer

la trace radioactive. Après l'explosion, un vent s'est

levé, emportant les radionucléides vers le nord-est.

Des retombées radioactives auraient pu se produire dans

les districts de Sharlyk et de Sorochinsky, puis quelque part

en Sibérie, près de Krasnoïarsk. Après une étude de l'écosystème,

nous n'avons constaté aucun excès de radionucléides

dans l'eau potable les niveaux se situaient dans les limites

de la normale mais une contamination localisée du

sol a été constatée. Nous avons également trouvé du plutonium

dans le sol, une substance qui ne devrait pas être présente

dans l'environnement en conditions normales. Du césium

et du strontium ont également été détectés,

par endroits, et non en une couche continue. Ces niveaux dépassaient

de deux à trois fois les limites autorisées.

Lorsque nous avons analysé les informations sur les cas

de cancer dans les localités touchées par la traînée

radioactive, dans certains cas, le dépassement des taux

moyens s'est avéré très significatif : deux,

trois, cinq, dix fois.

De plus, le pic des maladies, à en juger par les documents,

s'est produit 10 ans après l'explosion - je pense en raison

de l'effet cumulatif de petites doses de strontium-90 et de césium-137,

dont la demi-vie ne dépasse pas 30 ans.

Lorsque nous avons présenté

ces recherches à Moscou, nous avons été accueillis

par une réaction extrêmement négative. En

coulisses, un haut fonctionnaire m'a dit : « Essayez-vous

de transformer Orenbourg en un second Tchernobyl ? » Nous

ne cherchions rien à faire ; nous nous contentions d'énoncer

les faits. Mais en 1996, le financement de nos recherches a été

interrompu. Nous avons ensuite tenté de solliciter de nouvelles

subventions, mais sans succès. Malgré tout, la population

locale a souffert après l'explosion nucléaire

c'est incontestable, nous l'avons prouvé.

On ignore si les générations suivantes ont souffert.

De nouvelles recherches sont nécessaires, mais la question

est de savoir si elles seront menées aujourd'hui.

Ivan Zhilin

Extrait Baza.io:

Deux filles de Bouzoulouk

Tamara Popova est également présente.

Elle a 18 ans, allongée dans une tranchée, recouverte

d'une couverture de flanelle, grelottant. Non loin de là

se trouve sa meilleure amie, Alexandra Ivaschenko, ou Shura, mais

elle est perdue de vue. Autour d'elle, des hommes en imperméables

épais et masques à gaz, la foule et la poussière

abondent, la chaleur dépasse les trente degrés Celsius.

Shura a quatre ans de plus ; ils se sont rencontrés

à la boulangerie de Bouzoulouk. Tamara est mince, sociable

et joyeuse. Shura est plus grande et plus modeste. Elles sont

allées danser ensemble ; elles ont fait la fête

jusqu'à tard, si bien qu'elles ont dormi chez l'une à

tour de rôle, puis se sont rendues ensemble à l'usine

le matin. Il y a trois semaines, les filles ont été

envoyées sur le site d'essais de Totskoïe, à

40 kilomètres de là. « On nous a juste

dit qu'il y aurait une explosion expérimentale »,

raconte Tamara à Baza. « Que c'était une nouvelle

invention et qu'elle impliquerait des atomes. »

Tamara et Shura portent de « petits analyseurs de gaz ronds

» avec un faisceau de tubes ; leur tâche consiste

à mesurer la composition de l'air. Trois heures plus tard,

le silence règne : la route vers l'épicentre est

libre, le champignon atomique a dérivé vers l'est,

les canons ont tiré, même si la fumée gronde

encore au loin. Les filles marchent lentement dans la poussière,

se rapprochant de plus en plus, passant devant des équipements

détruits, comme à une exposition, des avions aux

ailes fondues et des chars dégoulinant de métal.

Le sol autour d'elles est jonché d'empreintes de pas :

trois mille soldats viennent de passer par ici, mais ils sont

désormais hors de vue. « Des cadavres d'animaux jonchent

le sol », raconte Tamara. « Je me souviens de la viande

de vache, des moutons calcinés, de leur sang qui giclait.

Quand je les ai vus, j'ai immédiatement fondu en larmes,

j'ai eu une crise de nerfs. »

Une femme a surpris Tamara dans la poussière et lui a retiré

son masque à gaz : c'était un médecin

de Totskoïe ; elles se connaissaient déjà

l'épouse du commandant du site d'essais. « Elle

nous surveillait depuis notre arrivée, répétant

sans cesse : "Demande à rentrer, tu n'es qu'une

enfant, je ne comprends même pas comment tu es arrivée

ici. Ne vas nulle part, refuse, tu vas tomber malade et je ne

pourrai pas te guérir." Puis, sur le chemin de l'épicentre,

elle m'a de nouveau attrapée et m'a dit : "Tamara,

s'il te plaît, va t'asseoir dans la voiture, n'avance pas ;

s'ils te demandent, pleure. " Et j'ai fait demi-tour

à mi-chemin du champ et je suis simplement repartie à

pied. Shura a refusé de repartir : elle avait peur

d'être punie, car elle était plus âgée.»

Les filles sont restées à Totskoïe une semaine

de plus, seule Shura retournait sans cesse au site d'essais, tandis

que Tamara restait assise au laboratoire avec les échantillons.

Elles rentrèrent ensemble à Bouzoulouk : « Il

y avait de la musique dans toutes les gares. Ils nous payèrent

même un peu et nous donnèrent des fruits.»

Les filles ne quittèrent pas la boulangerie tout de suite ;

elles réussirent à travailler ensemble encore quelques

mois.

Tamara fut hospitalisée ce même hiver, souffrant

d'ulcères : « J'avais mal aux os, mais

surtout, je ne pouvais pas manger : je vomissais constamment

à cause de douleurs à l'estomac.» Les médecins

ne diagnostiquèrent qu'un ulcère duodénal

(les ulcères intestinaux et gastriques sont fréquents

chez les liquidateurs). Elle passa de plus en plus de temps au

lit, quitta son emploi et vit Shura moins souvent. Dès

qu'elle en eut la force, Tamara lui rendit visite : « Je

me souviens être revenue, et son père était

assis à la maison, en train de boire : "Shura

a été emmenée à l'hôpital de

Samara."» Le même jour, Tamara acheta des billets

et alla rendre visite à son amie. Elle avait radicalement

changé. Tout son corps était enflé, ses bras

et ses jambes énormes, rouges et gonflés. Ses yeux

semblaient sur le point de sortir de leurs orbites, sa bouche

était tordue, elle était complètement défigurée.

Je suis resté assis avec elle dans la salle pendant plusieurs

heures, à m'excuser, disant que je ne savais pas qu'elle

était si malade que je ne pouvais pas rester maintenant,

mais que je reviendrais. Les lèvres de Shura bougeaient

à peine, toutes meurtries, et elle murmurait sans cesse

: « Toi et moi sommes infectés. » Je suis rentré

chez moi à Bouzoulouk, et deux jours plus tard, sa mère

m'a appelé : « Shura est morte. » Alexandra

Ivaschenko a survécu à l'explosion pendant un an

et quatre mois ; elle avait 23 ans. Son diagnostic est inconnu

; Tamara n'a pas été informée, mais les médecins

interrogés par Baza, d'après sa description de ses

symptômes, ont suggéré qu'il s'agissait d'une

« hyperthyroïdie, ou maladie de Basedow, causée

par une exposition aux radiations sur fond de troubles endocriniens

systémiques ». Bien sûr, établir un

diagnostic précis se base sur Ses paroles, 60 ans après,

sont incompréhensibles. Pire encore, ni Tamara ni Shura

ne connaissaient les doses de radiation reçues à

Totskoïe ; après tout, personne sur le site d'essai

ne possédait de dosimètre personnel.

À 20 ans, Tamara s'est mariée. C'était un

vrai mariage de village à Bouzoulouk, avec beaucoup d'alcool,

une cérémonie de fiançailles et des vux.

Tamara pleurait et refusait, mais ses proches l'ont convaincue :

elle passait déjà des semaines à l'hôpital,

son mari serait là pour s'occuper d'elle et, surtout, il

voulait des enfants. Elle a donné naissance à une

fille en 1958. « Elle était toute rouge, petite

et semblait flétrie. La sage-femme est arrivée et

a dit : "Votre bébé ne survivra pas, ça

ne marchera pas, elle ne s'est pas développée."

Les médecins n'ont rien noté, ils ont simplement

dit : "C'est Totskoïe. Il vaut mieux ne pas essayer,

vous ne pouvez pas avoir d'enfants maintenant." J'ai pleuré

et je ne comprenais pas ce qui n'allait pas.» Tamara est

restée allongée avec le bébé pendant

huit heures supplémentaires, jusqu'à ce que la fillette

meure.

Après sa sortie de l'hôpital, elle trouva un emploi

et tenta de reprendre une vie normale, mais son mari réessaya

encore et encore. Ils conçurent un autre enfant la même

année. Un garçon. « C'était une douleur

atroce », raconte Tamara, les mains crispées comme

si elle tordait du coton. « Il était vraiment laid,

un simple morceau de chair. Il est mort. J'ai décidé

de ne plus avoir d'enfant. » Mais son mari persistait, encore

et encore : « Ivan était un homme si agité,

si agité. J'ai cédé.» En 1959, Tamara

Popova donna enfin naissance à une fille en bonne santé ;

ils la prénommèrent Tatiana. Deux ans plus tard,

elle eut une soeur. Son mari travaillait alors comme assistant

machiniste à Bouzoulouk, mais dans les années 1960,

il commença à boire beaucoup. À chaque licenciement,

Ivan déménageait dans une autre ville, y trouvait

un nouvel emploi, mais il recommençait à boire.

Il parvenait même à appeler sa femme pour qu'elle

le rejoigne. Aujourd'hui, Tamara ne veut plus parler de co-dépendance,

elle considère simplement cela comme un « amour amer

». Elle lui a rendu visite avec ses enfants à Krasnoïarsk,

Prague et Rostov-sur-le-Don. « J'ai eu du mal à le

quitter définitivement, car il s'est occupé de moi

après l'explosion, alors que j'étais constamment

malade. Il ne me frappait jamais, c'était juste une beuverie

constante, et nous avons déjà deux jeunes enfants.

» À Rostov, Tamara a finalement pris sa décision

et est retournée à Bouzoulouk sans son mari.

Tamara Popova dans son laboratoire dans les années

1990.

Tamara Popova dans son laboratoire dans les années

1990.

Tamara fut embauchée dans une filiale

de Gazprom et posséda même son propre laboratoire,

à Volchya Gora, à Aleksandrovka. Elle rencontra

un autre homme bien, qui jouait de l'accordéon pour elle

le soir et plaisantait beaucoup, jusqu'au jour où il fut

renversé par une voiture à un arrêt de bus.

Après la mort de Shura Ivashchenko, sa famille vendit sa

maison ; ils quittèrent Bouzoulouk et ne furent plus

jamais revus. Tel fut le sort des deux jeunes filles qui se retrouvèrent

à huit kilomètres de l'épicentre. Qu'advint-il

de celles qui étaient beaucoup plus proches ?

Takie Dela, 14

septembre 2017:

À l'occasion du 63e anniversaire

de l'explosion sur le site d'essai de Totsky,

Takie Dela s'est entretenu avec un témoin oculaire des

essais d'armes nucléaires soviétiques.

Le 14 septembre 1954, une bombe atomique presque

deux fois plus puissante que celles larguées sur Hiroshima

et Nagasaki explosa sur le site d'essais de Totsky, près

d'Orenbourg. [...] des milliers de soldats participant à

un exercice visant à percer un front ennemi simulé.

Leur nombre reste inconnu, certaines sources évoquant 45 000

et d'autres 60 000.

Personne n'a même compté les victimes

civiles. Les essais ont blessé des habitants de près

de cinq cents communes de la région d'Orenbourg, dont beaucoup

ignoraient l'imminence de l'explosion et n'avaient donc pas pris

de précautions ni fourni d'équipement de protection.

Miraculeusement survécu

Valery Frolovitch Astafiev est assis dans les

bureaux de Greenpeace à Moscou. Sa fierté et sa

réussite de ces derniers mois sont un petit livre, un recueil

de poèmes, dont il rêvait depuis longtemps. Valery

Frolovitch a soixante-dix-huit ans un exploit remarquable

: rares sont les habitants du village de Totskoïe, dans la

région d'Orenbourg, qui ont atteint un âge aussi

vénérable. Astafiev a passé presque toute

sa vie à l'hôpital son dossier médical

est rempli des diagnostics les plus terrifiants. Astafiev avait

quinze ans au moment de l'explosion, et son ami Evgueni Panferov

seize.

« Il était à l'école ce jour-là ;

l'explosion s'est produite pendant un cours de russe »,

raconte Valery Frolovich. « Les garçons n'avaient

aucune idée de la cause de l'explosion ni de ce qu'il fallait

faire, alors ils se sont entassés dans la rue pour observer

le champignon. Personne ne leur a dit de se cacher, ni au moins

de ramper jusqu'à la cave. » Panferov est littéralement

le dernier témoin oculaire survivant de l'explosion dans