La Russe Nadezhda Kutepova habite en France, dans un lieu tenu secret. Le 4 avril, elle nous montrait une photo de sa région natale contaminée.

Le Parisien Magazine,

29 avril 2016:

[Les photos manquantes ont été remplacées

par des photos de Radio Canada]

Au moment où la tragédie de Tchernobyl revient à la une pour son 30e anniversaire, une Russe nous raconte son combat pour faire connaître le désastre sanitaire autour d'un site de stockage de déchets mal géré, où une explosion a eu lieu en 1957.

La Russe Nadezhda Kutepova habite en France, dans un lieu

tenu secret. Le 4 avril, elle nous montrait une photo de sa région

natale contaminée.

Je suis née en 1972, dans une ville fermée nucléaire. » Nadezhda Kutepova commence ainsi son récit, dans l'appartement où elle nous a reçus, début avril. Menacée de prison parce qu'elle défend les droits des victimes d'une double catastrophe nucléaire en Russie, elle a fui précipitamment son pays pour gagner la France, en juillet dernier. Jusqu'en 1993, sa ville, baptisée Ozersk, ne figurait sur aucune carte. Située dans l'Oural, à 1 800 kilomètres à l'est de Moscou, elle compte pourtant près de 100 000 habitants aujourd'hui. Ozersk a été bâtie en 1948, avec la centrale voisine de Maïak, au milieu d'une forêt, pour produire le plutonium destiné aux bombes atomiques de l'URSS. Dès sa plus tendre enfance, Nadezhda Kutepova a appris à taire l'existence de ce lieu quand elle allait visiter sa grand-mère paternelle, à l'extérieur. « Si tu le dis à qui que ce soit, nous serons arrêtés », lui répétaient ses parents. Quelque 14 500 personnes travaillent encore dans le complexe nucléaire, qui est devenu probablement le plus grand centre de stockage et de traitement des déchets nucléaires au monde. Et Ozersk est toujours un territoire où l'on ne peut pénétrer sans autorisation, l'une des dix villes nucléaires russes fermées. A Ozersk, où l'on a déversé des déchets radioactifs, dans les lacs et la rivière Techa, autour de Maïak, de 1949 à 1952, le secret est encore plus épais qu'ailleurs : la région a été le théâtre d'une catastrophe nucléaire majeure, camouflée pendant des décennies. Depuis, ce territoire est l'un des plus pollués de la planète. Non, Tchernobyl n'est pas un cas unique.

La grande catastrophe de Maïak a eu lieu le 29 septembre 1957 : un réservoir contenant près de 80 tonnes de déchets a explosé. Les éléments radioactifs se sont répandus sur un territoire de 23 000 kilomètres carrés (l'équivalent de la Bretagne) où vivaient 250 000 personnes. L'explosion est aujourd'hui classée de niveau 6 sur l'échelle Ines (échelle internationale des événements nucléaires), quand Tchernobyl et Fukushima sont de niveau 7. Le monde n'en n'a pourtant rien su jusqu'en 1976, l'année où Jaurès Medvedev, biologiste soviétique dissident réfugié à Londres, publie un article sur le sujet. La reconnaissance officielle par l'URSS se fera sous la forme d'une visite de Boris Eltsine dans la région, en 1990. « C'est à cette époque que j'ai ouvert les yeux », raconte Nadezhda. Pendant son enfance, le secret est bien gardé. Les indices sont pourtant là. Sa grand-mère maternelle, ingénieure chimiste à Kiev, en Ukraine (qui fait alors partie de l'URSS), veuve et mère de deux enfants, est mobilisée en 1948 pour travailler à Maïak. « Elle est morte en 1967, d'un cancer du système lymphatique. Elle avait 56 ans », souligne Nadezhda. Sa mère, neurologue, épouse un ingénieur arrivé à Maïak après l'explosion de 1957. Il fait partie de ceux et celles qui ont nettoyé le lieu, qu'on appelle des « liquidateurs ». « Mon père est mort d'un terrible cancer en 1985, j'avais 13 ans, précise-t-elle avec émotion. Mais à ce moment-là, je ne me suis pas demandé pourquoi. J'entendais tellement d'histoires semblables dans mon enfance. Vous savez, une des meilleures amies de ma mère était chef du département de pathologie de notre ville. Quand j'allais chez elle, je jouais avec un microscope et des lamelles contenant des échantillons qui étaient sur sa table. Plus tard, j'ai compris qu'il s'agissait de prélèvements pour autopsier les travailleurs morts de Maïak. J'ai commencé mon enfance en jouant avec ça ! »

La jeune femme devient infirmière, puis étudie la sociologie. Son destin bascule en 1999, après qu'elle a assisté à une conférence sur la contamination de la zone. « Cela a été comme une révélation. Je me suis dit : tout est pollué, les gens souffrent et on reste dans le mensonge. J'ai décidé de créer une ONG. » Elle s'appelle Planète de l'espoir. « Au début, je voulais défendre les femmes enceintes, avec des cours de psychologie, de sport et une consultation juridique avec un avocat. Mais très vite, notre consultation est devenue populaire. Toutes sortes de gens venaient nous voir. Et nous sommes devenus une ONG de défense des victimes de Maïak et des habitants des villes fermées. » Au cours de ces quinze dernières années, Nadezhda et ses quatre collègues ont défendu des centaines de personnes, mené des dizaines de procès auprès des tribunaux locaux, nationaux et jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Certains de ces dossiers ont fait beaucoup de bruit dans la région. La plupart sont liés à des questions d'indemnisation, après la loi qui, en 1993, a établi une liste des victimes ayant droit à une compensation financière. « En 2006, une femme, enceinte au moment où elle était liquidatrice, est venue me voir, raconte Nadezhda. Sa fille, plus de quarante ans après, avait des soucis de santé. Des experts ont officiellement fait le lien entre sa maladie et les radiations subies pendant sa vie intra-utérine. Mais elle n'avait droit à aucune compensation, car ce cas n'était pas prévu par la loi. » Près de 2 000 autres femmes liquidatrices de Maïak étaient enceintes. Inlassablement, Nadezhda a défendu les veuves de liquidateurs, les habitants des villages déplacés le long de la rivière Techa, la minorité tatare qui vit encore dans des zones contaminées, ou encore les descendants de personnes irradiées lors des catastrophes, qui déclarent aujourd'hui des maladies.

« Agent de l'étranger »

L'activité de Nadezhda a vite irrité le gouvernement

russe. Dès 2004, l'ONG subit des pressions du FSB (le Service

fédéral de sécurité de la Fédération

de Russie, successeur du KGB). En avril 2015, Planète de

l'espoir est placée sur la liste des « agents de

l'étranger ». On lui reproche ses financements hors

des frontières, l'ONG recevant des subventions de Women

in Europe for a Common Future (association présente dans

50 pays) et de la fondation américaine National Endowment

for Democracy. On l'accuse aussi d'avoir une activité politique.

En mai, Planète de l'espoir reçoit une amende de

300 000 roubles (4 000 euros) pour avoir refusé de s'enregistrer

comme « agent de l'étranger ». Un tribunal

lui reproche de « porter préjudice » à

la Russie. Durant les mois suivants, la chaîne nationale

Rossiya 24 diffuse des reportages à charge contre Nadezhda

et Planète de l'espoir. Une vraie campagne de propagande

: le 2 juillet, Rossiya 24 donne son adresse et montre son appartement.

« Mon avocat et, en France, la Fédération

internationale des droits de l'homme, qui me soutient depuis des

années, m'ont conseillé de partir sur-le-champ.

» Le 7 juillet, la dissidente arrive à Paris avec

ses trois enfants mineurs. L'aîné, majeur, est resté

en Russie. Le 4 avril dernier, Nadezhda a obtenu le statut de

réfugiée politique pour dix ans. Après quelques

larmes de soulagement, elle dit : « Je vais pouvoir reprendre

le travail, depuis la France. » Défendre les victimes

de cette double catastrophe ignorée de l'histoire, encore

et toujours.

Emmanuelle Vibert

Reporterre, 8

septembre 2016:

Elle se bat pour la vérité sur le

terrible accident nucléaire de Mayak, en Russie

Dormira Jamais:

Mayak,

1957 : Le combat de Nadejda Koutepova, par Olivier Favier

Radio-Canada, Jean-François Bélanger:

Gare de Tcheliabinsk dans l'Oural à

1500 km à l'est de Moscou. Premier arrêt de notre

long périple.

Jadis fleuron de l'industrie militaire soviétique, la ville

est connue à l'étranger depuis qu'une météorite

s'y est écrasé l'an dernier. Mais rares sont ceux

qui connaissent son secret.

En septembre 1957, la centrale de Mayak a explosé - la

première catastrophe nucléaire majeure de l'histoire.

Construite à la hâte par Staline après Hiroshima

et Nagasaki, elle produisait du plutonium pour la première

bombe atomique soviétique. Raison pour laquelle Moscou

a longtemps caché cet accident. Impossible d'ailleurs de

connaître le nombre de victimes, l'URSS n'a pas compilé

de statistiques.

Un secret contre lequel lutte aujourd'hui Nadejda Koutepova.

La grande faucheuse nucléaire

Cette orpheline de l'atome puise sa détermination dans ses blessures. Son père et sa grand-mère sont tous deux morts du cancer. Lui avait été recruté comme « liquidateur » pour nettoyer les déchets radioactifs de la catastrophe, elle travaillait à la centrale.

Un destin par trop familier dans la région. Destin que

Nadejda tente de changer en offrant gratuitement son aide aux

habitants des régions contaminées, forte d'une formation

en droit.

Nous la suivons jusqu'au village de Karabolka, où elle

vient aider Sveta Hasanova. Le visage marqué de Sveta trahit

une vie difficile; une vie à travailler la terre pour des

salaires de misère. Mais le véritable drame de Sveta

porte un nom : Regina, dont elle nous montre fièrement

la photo. Partie à six ans d'un cancer du foie.

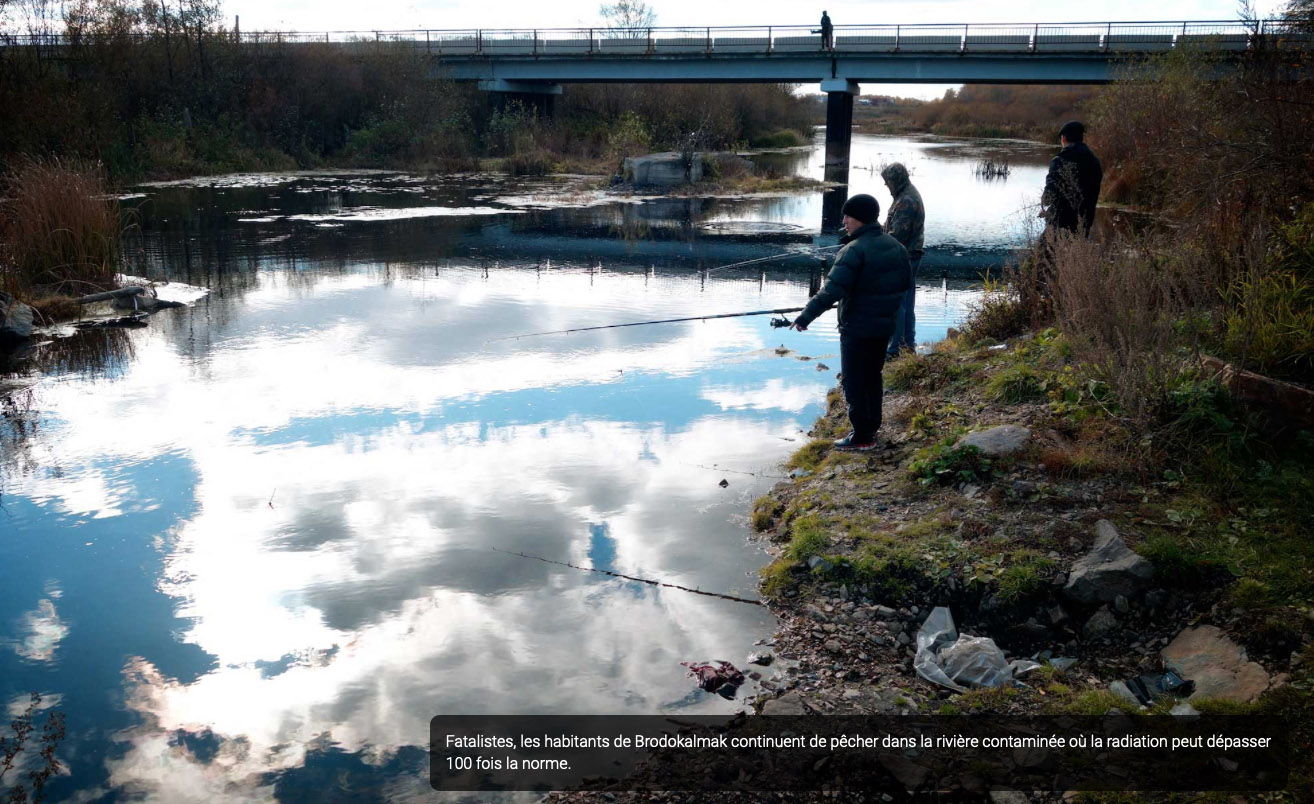

Pêcher dans la rivière contaminée

Dans le village de Brodokalmak, nous rencontrons Vyacheslav Tchiripanov,

entrepreneur de pompes funèbres. D'après lui, la

moyenne des gens qu'il enterre ne dépasse guère

les 45-50 ans.

Et pour cause, Brodokalmak est l'un des nombreux petits villages plantés le long de la rivière Techa, théâtre de multiples déversements radioactifs au fil des ans. De dérisoires barrières en empêchent l'accès, rapidement contournées par les enfants des villages avoisinants.

Youri Potapov se souvient être allé y pêcher

toute sa jeunesse. Son cou boursouflé attire le regard.

Il confirme : lymphome; ajoute n'avoir que peu de temps à

vivre. Youri pêche encore dans la rivière, comme

la majorité des habitants du coin. Au voyageur de passage

qui s'en étonne et qui lui demande pourquoi il n'a pas

quitté le village maudit, Youri répond : « Pour

aller où? ».

Raison présente n°204, avril 2017:

[carte rajoutée par Infonucléaire]

Par Harry Bernas et Nadezda Kutepova

Maïak, site de production et de stockage du plutonium (Pu) destiné à la fabrication des armes nucléaires soviétiques (quelques 40 000 au total) est aujourd'hui un centre de retraitement du combustible nucléaire. Sa construction et son fonctionnement au cours des 70 dernières années sont marqués par la mise en oeuvre systématique, le plus souvent planifiée, de toutes les formes d'ignorance combinée à la répression. Ignorance, puis secret face aux conséquences sur les populations des rejets des usines ; mesures sanitaires ou politiques imposées et déplacements de populations sans explication. Le cas de Maïak est extrême, mais révélateur du rôle joué par la « fabrication de l'ignorance » en matière de santé et sûreté publique.

Le 29 septembre 1957, un avion-espion U2 de la CIA survolant l'URSS observe, au sud de l'Oural, en un lieu désert selon les cartes, une explosion si considérable qu'elle est initialement attribuée à un essai nucléaire. Un nuage de poussière radioactive monte à plus d'un kilomètre dans l'atmosphère. Entraîné par le vent, il parcourt plus de 300 km. Pour les services secrets américains, l'incertitude durera vingt ans. Sur place, les habitants de la région n'en savent rien. Deux cent personnes ont été tuées, 41 villages évacués sans explication ni retour ; tous ceux de la région qui ont la moindre compétence technique, du terrassier à l'ingénieur, sont requis d'urgence pour « nettoyer » pendant des mois les bâtiments, les sols, les lacs et les rivières. Ils ignorent ce qu'ils nettoient, et ne disposent d'aucune protection particulière. Cet accident, le plus dramatique, ne sera pas le seul à affecter ce lieu sans nom, baptisé Tcheliabinsk-40 (une boîte postale) et bien plus tard Maïak dans les documents soviétiques. De très nombreux habitants mourront ou s'épuiseront, pendant des décennies, de cancers ou de maladies inconnues jusque-là. Parmi eux, les grands-parents et les parents de Nadezda Kutepova.

Histoires parallèles

Après Hiroshima, Staline lance la fabrication d'une arme nucléaire pour faire pièce aux États-Unis. On visera une bombe au plutonium (Pu), un élément synthétisé par réaction nucléaire à partir d'uranium naturel ; sa séparation chimique en quantités pondérales d'avec l'uranium, quoique dangereuse, est bien plus simple que d'isoler l'isotope U-235 (l'autre candidat possible). Et surtout, Pu étant bien plus fissile que l'uranium, il suffit de 6 kg environ pour faire une bombe, [...].

Il faut mettre en oeuvre une filière industrielle majeure, avec plusieurs réacteurs nucléaires pour obtenir le Pu en quantité, une ou des usine(s) chimique(s) pour le séparer, un ensemble d'usines de fabrication et assemblage de bombes et un personnel très nombreux et particulièrement qualifié. Ces conditions sont réunies aux États-Unis, pays riche sans guerre sur son sol, disposant d'un énorme potentiel industriel et scientifique, où le Projet Manhattan mobilisera plus de 100 000 personnes sur 130 sites répartis sur tout le territoire. Le site de production du plutonium est à Hanford, dans l'état de Washington, au bord du fleuve Columbia. Les conditions sont loin d'être aussi simples dans l'URSS de 1946, avec ses vingt-cinq millions de victimes d'une guerre atroce, une industrie largement détruite ou désorganisée, et un personnel scientifique souvent brillant mais dispersé, mal équipé et décimé, lui aussi, par la guerre et les purges staliniennes [1].

Mais si les conditions de réalisation étaient contrastées, les caractéristiques des sites "Pu" américains et russes sont en réalité plus que semblables [2]. Pas seulement au niveau technique, mais aussi au plan humain. Le Projet Manhattan est géré par l'armée ; c'est le NKVD (plus tard, KGB) qui gère le projet soviétique. Dans les deux pays, secret absolu des installations, isolées et absentes des cartes [3] ; chaque site comporte une ville « hors-sol », uniquement consacrée au projet, essentiellement composée d'un seul groupe social (les milliers de travailleurs des usines et leurs familles) totalement isolé du monde extérieur, et dont l'isolement est compensé par des conditions de vie, d'éducation, de culture bien meilleures qu'en-dehors des barbelés surtout dans l'URSS d'après-guerre. Segmentation et cloisonnement des tâches, masquage des informations, mais matraquage de propagande patriotique et sécuritaire. Autour de chaque site « Pu », en périphérie de la zone interdite, un tout autre monde, celui des travailleurs n'intervenant que pour accomplir les tâches auxiliaires creusements, construction, nettoyage Ce sont les travailleurs immigrés mexicains et asiatiques aux États-Unis, les Bachkirs, Tatars et surtout les prisonniers du goulag en URSS. Les uns comme les autres vivent misérablement en aval des centres de production, le long des rivières dans lesquelles sont déversés les déchets chimiques et radioactifs.

Ce dernier trait commun aux deux projets est une tragédie, comme une explosion nucléaire au ralenti. Initialement, à l'Est comme à l'Ouest, la précipitation dans la mise en oeuvre des programmes fit ignorer, voire mépriser, les risques de la radioactivité et de la pollution chimique liés à la production comme aux déchets. Le renouvellement de la radiobiologie et de la médecine nucléaire eut d'abord lieu lorsque les médecins militaires américains examinèrent, sans les soigner, les irradiés de Hiroshima et Nagasaki puis ceux des essais nucléaires dans l'atmosphère. En URSS, ce sont d'abord les accidents successifs à Maïak qui fournirent une base de données irremplaçable. L'irradiation comme arme contre les populations civiles : tel était l'objet premier de ces études qui étaient, et sont encore, au fondement de ce domaine scientifique.

Un chemin d'apocalypse

À Maïak, dès la mise en route en juin 1948 du premier réacteur nucléaire (il y en aura sept au total), les rejets liquides du traitement chimique même ceux de très forte radioactivité et longue durée de vie sont relâchés dans la rivière Techa au voisinage de laquelle les réacteurs et les usines de traitement sont construits. En aval du site les paysans, pauvres, vivent de la pêche et de la chasse. La faune, la flore et les humains absorbent poisons chimiques et radioactivité ; les premières leucémies et les premières malformations néonatales apparaissent rapidement. Le travail s'effectue à un rythme effréné dans les usines, pratiquement sans précautions. Ingénieure dans un service de séparation du Pu, la grand-mère de Nadezda, penchée sur les cuves de traitement, récupérait les résidus de Pu avec une petite cuiller. Boîtes à gants et autres dispositifs d'isolement viendront plus tard. Un Institut de Radiobiologie créé à l'hôpital de Tcheliabinsk reçoit les malades et démarre des études épidémiologiques secrètes en 1951. Les déchets de haute activité à vie longue sont déversés dans de grands conteneurs souterrains ; la chaleur dégagée en raison de l'intense radioactivité oblige à les refroidir en permanence. Les déchets de moyenne et faible activité sont toujours déversés dans la Techa et le lac Karatchaï voisin. Corrosion des conteneurs, réactions chimiques non-contrôlées, variations saisonnières des eaux des accidents plus ou moins graves sont fréquents, touchant des zones peuplées jusqu'à plus de 100 km du site d'émission. Personne n'est informé des causes. En 1957, c'est l'énorme explosion, équivalente à une dizaine de tonnes de TNT, due à l'accumulation de nitrate d'ammonium dans un conteneur à la suite d'un défaut de refroidissement. Le nuage émis dépose, sur plus de 1000 km2 et 400 000 personnes, une quantité totale de radioactivité estimée aujourd'hui à la moitié au moins de celle émise par l'explosion du réacteur n° 4 de Tchernobyl. Toujours sans explication, dix mille villageois sont évacués dans les mois suivants, et la zone est isolée par des barbelés. Le travail ne subit aucun arrêt dans les usines de production.

L'institut de Tchéliabinsk étudie systématiquement les populations vivant le long de la Techa à partir de 1962, les rapports scientifiques et médicaux sont tous envoyés au KGB à Moscou. En 1961, une station scientifique est créée, à Maïak même, pour étudier spécifiquement les effets de la pollution radioactive sur la flore, la faune, les modes d'absorption d'éléments radioactifs dans les chaînes de nourriture des populations de la région. Elle énoncera vers 1965 des règles de survie de la population pour les cas d'accidents graves, deviendra même en 1986 la station de référence pour les études des conséquences de l'explosion de Tchernobyl. Aucun compte-rendu des recherches ne sera publié dans une revue scientifique avant la disparition de l'Union Soviétique. Au fil des années se bâtit ainsi un groupe de médecins et scientifiques particulièrement informés et expérimentés en radiobiologie mais qui, jusqu'à la chute de l'URSS, est totalement isolé du reste de la communauté scientifique, aussi bien russe qu'étrangère.

Après l'explosion de 1957, des barrages et lacs artificiels furent progressivement mis en place pour retenir et stocker les déchets. Ce qui n'empêcha pas d'autres émissions massives incontrôlées. Ainsi en été 1967, alors qu'une vague de chaleur inhabituelle asséchait presqu'entièrement le lac Karatchaï, un violent orage vint libérer les dépôts intensément radioactifs gisant dans son lit, soulevant la poussière pour la répandre sur quelques 2000 km2 : un nouveau désastre ignoré de ses victimes. À plusieurs reprises, la radioactivité accumulée dans les champs, les ruisseaux, les puits et la nappe phréatique a été dispersée. Au moins sept accidents internes aux usines sont connus pour avoir été des « accidents de criticalité », dans lesquels des travailleurs furent tués ou très gravement irradiés.

À Maïak comme à Hanford, cette situation déversements incontrôlés, accidents répétés, absence d'information et mesures dérisoires de protection des populations s'est prolongée jusqu'à l'accord Reagan-Gorbatchev sur la réduction des armes nucléaires en 1987. Hanford, fermé en 1991, subit d'énormes travaux de décontamination qui dureront des décennies. Maïak, par contre, fut officiellement reconverti sans précautions supplémentaires en centre de retraitement du combustible des réacteurs, placé sous la responsabilité de l'industriel d'État ROSATOM. La zone qui devait initialement être décontaminée fut officiellement convertie en zone de stockage de déchets nucléaires. En 2004, le directeur du Centre fut démis pour avoir autorisé des rejets radioactifs massifs (60 000 tonnes) dans la rivière Techa, mais il ne fit l'objet d'aucune condamnation et aucune mesure de protection ne fut prise.

Selon des estimations forcément approximatives, la radioactivité totale déposée en près de 40 ans sur la région serait de dix à vingt-cinq fois celle émise lors de l'explosion de Tchernobyl les chiffres correspondants seraient 2 à 5 fois pour Hanford. Maïak est, de loin, la zone du globe la plus contaminée par la radioactivité. Il n'y a guère de famille dans la région qui n'aient subi un cancer ou un décès prématuré dû à une maladie complexe (maux de tête et douleurs intenses dans les os et articulations, état d'épuisement absolu) baptisée en 1950 « syndrôme d'irradiation chronique » par un médecin soviétique. Objet d'études détaillées pendant 40 ans, l'impact de l'irradiation n'agissait pas toujours seul mais pouvait, en affectant le système immunitaire, créer des désordres suscitant un ensemble de maladies plus ou moins opportunistes. C'était une vision globale plutôt qu'univoque des effets d'irradiation. Aux États-Unis, dans le contexte très politique lié au morts de Hiroshima et Nagasaki, les maladies reconnues comme dues aux radiations devaient être directement provoquées par elles et être uniquement cancéreuses (sang et thyroïde, notamment). Cette différence de vision pèse encore lourdement sur l'ensemble de la discipline à travers les décisions des organismes de santé internationaux, où les rapports de force politiques et les arguments d'autorité ont souvent obéré la confrontation scientifique ouverte qui devrait être la règle.

Les incertitudes sur le taux d'irradiation, à Maïak comme à Hanford et ailleurs, sont grandes. Au départ, elles sont dues à une absence de mesures et de connaissances, combinée à une volonté délibérée d'ignorance et/ou de secret dans le contexte de la course aux armements (y compris quant aux effets des explosions dans l'atmosphère) [4]. À partir des années 60 et le lancement des programmes de réacteurs nucléaires civils, les documents aujourd'hui accessibles de l'Atomic Energy Commission américaine attestent d'une pression constante et coordonnée des lobbies militaires et industriels pour minimiser les dangers, limiter et orienter les études d'épidémiologie et les études médicales liées aux effets d'irradiation [5].

Plutonium et ignorance un mode de vie

Le projet de Maïak est extrême dans tous les sens du terme, qu'il s'agisse du projet initial (fabriquer la bombe atomique), de sa taille, de sa gestion par le NKVD puis le KGB, ou de ses conséquences sur le paysage et les vivants humains, animaux, végétaux. Ce caractère extrême souligne jusqu'à la caricature toutes les formes et manipulations de l'ignorance.

Il y a, dès le départ, l'ignorance imposée : le secret, la police et le militaire. Maïak et sa ville jointe sont l'un parmi une dizaine de sites, regroupant au total près d'un million de personnes, construits en utilisant la main d'oeuvre du goulag. Ses habitants sont coupés du monde et absents des cartes. La ville jouxtant Maïak (jusqu'à 80 000 habitants), ne sera baptisée « Ozersk » qu'en 1994. Le NKVD (KGB) contrôle tout. Par contre, dans les années 50-80, les habitants y vivent beaucoup mieux que partout ailleurs en URSS. Le patriotisme, pendant et après la guerre, joue également un rôle important. Ce monde orwellien est, le plus souvent, celui de la servitude et de l'ignorance volontaires. Il faut noter que ce dispositif implacable n'aura pas été une exclusivité russe. Malgré toutes leurs différences de culture, les onze pays ayant développé une arme nucléaire ont connu des situations plus ou moins similaires à cet égard. C'est un aspect du nucléaire qui mériterait d'être davantage abordé par les historiens et anthropologues.

Le domaine par excellence de toutes les formes, volontaires ou non, de l'ignorance, est celui des effets sanitaires. À Maïak, les populations des villages en aval servent de sujet d'études épidémiologiques, sans soins avant 1960. Les habitants de la ville, eux aussi, se baignent et pêchent dans la rivière et les lacs du voisinage, et tombent parfois malades. À l'Institut de Radiobiologie de Tcheliabinsk, ils vivent ce qu'avaient vécus les victimes japonaises de Hiroshima et Nagasaki en 1946 lors de leur prise en main par l'Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC), gérée au départ par les médecins de l'armée d'occupation sous l'égide de l'Académie des sciences américaine : les médecins missionnés étudient mais pendant plus d'une décennie, ils ont ordre de ne pas soigner, de laisser évoluer les maladies afin de comprendre les effets d'irradiation. Les « résultats » sont utiles pour évaluer l'impact potentiel des radiations en cas de conflit nucléaire. Ce qu'expliquait un demi-siècle plus tard, un biologiste de l'ABCC : « [les médecins] malgré leur désir de comprendre les atteintes et d'agir pour les malades irradiés, devaient tenir compte de l'intérêt des militaires pour les implications offensives et défensives de l'irradiation ; du côté des Japonais, il y avait l'attente frustrée de soins médicaux et un soupçon à l'égard des motifs américains [6]. »

Malades-cobayes, donc. Si leurs confrères américains avaient finalement partagé une partie de leurs informations avec les médecins japonais, les rapports d'épidémiologie des médecins de Tcheliabinsk, eux, restent secrets. Comme, dans les années 50-60, resteront secrets les rapports médicaux sur nombre de victimes d'irradiation dans le Pacifique, aux États-Unis même, comme au Kazakhstan, au Sahara, en Polynésie, à la suite des essais nucléaires dans l'atmosphère. Au secret viendra s'ajouter le mensonge. Dès septembre 1945, un responsable de la « Section Biologie-Médecine » du Projet Manhattan avait déclaré lors d'une conférence de presse à Tokyo : « À Hiroshima et Nagasaki, en ce début de septembre 1945, tous ceux qui devaient mourir sont morts, et personne ne souffre d'une quelconque maladie due à l'irradiation. » Le niveau d'ignorance entretenue quant aux risques est illustré par ces films des années 50-60, dont l'armée américaine a récemment autorisé la diffusion [7], où des soldats sortent de tranchées deux ou trois minutes après une explosion de plusieurs kilotonnes et courent sans aucune protection vers l'impact du champignon atomique s'élevant au-dessus d'eux. L'URSS comme la France, la Grande Bretagne et d'autres, ont soumis des troupes à ce genre d'exercice.

C'est grâce au « Freedom of Information Act » des années 70 que des rapports médicaux sont accessibles aux États-Unis, dévoilant progressivement ces réalités. En URSS, c'est en 1975 que le biologiste Jaurès Medvedev apprend par hasard l'existence du désastre de 1957 à Maïak. Il écrira en 1979 l'article puis le livre qui rendront public, vingt ans après, le drame et ses causes auprès des lecteurs occidentaux. Les victimes et leurs enfants, eux, attendront. Aucune étude de santé ou de contamination, aucune évaluation de la mortalité ou des maladies, aucune étude de thérapeutique portant sur ces irradiés ne sera publiée dans la littérature scientifique ou médicale officielle soviétique jusqu'en 1990. La situation changera brièvement pendant la présidence de Eltsine avec des publications académiques nombreuses, mais la chape de silence retombera ensuite. De sorte qu'une véritable mine d'informations et de rapports scientifiques gît encore dans les archives des instituts de radiobiologie de Tcheliabinsk et Ozersk, et dans les archives médicales de l'ancien KGB ; leur publication et leur évaluation constituent toujours un enjeu majeur, tant en raison de leur volume que par la nature des effets sanitaires étudiés. Ce trou noir dans les connaissances n'affecte pas seulement la compréhension des effets d'irradiation. Il pourrait bien impacter les notions de « doses admissibles » utilisées par les instances internationales. Par exemple, les résultats de l'ABCC restent toujours à la base de ces dernières, alors que les différences sont maintenant évidentes entre irradiation externe (telle que produite par une bombe) et ingestion d'éléments radioactifs par des processus biologiques, comme à Maïak et ailleurs.

Une méthodologie du désastre

Les dispositifs d'ignorance institutionnelle imposée se confrontent et se combinent à l'absence réelle de connaissances (quant aux impacts différenciés de l'irradiation sur les organes ou des effets génétiques, etc.), et aux réactions des populations à l'égard du sens de leur travail ou de l'autorité. De ces interactions résultent des effets contradictoires. Les milliers de « liquidateurs(trices) » de la catastrophe de 1957 [8] ont presque tous accepté de garder pendant plus de 40 ans le secret sur leur travail et ses conséquences sanitaires, alors même que la maladie (fatigue chronique, malformations, leucémies, cancers) affectait aussi leur descendance. Autre exemple, les réactions différenciées d'Ozersk et des habitants des villages de la Techa lorsque Nadezda, ayant créée en 1999 l'ONG « Planète de l'Espoir » et une permanence juridique, leur proposa de lutter contre la pollution radioactive et défendre leurs intérêts, médicaux et autres. Seuls les plus courageux, ou les plus désespérés, s'engagèrent. S'estimant privilégiés, avec un niveau de vie, d'organisation et de confort supérieur d'assez loin à celui d'autres habitants de la région, les habitants de la ville ont souvent refusé d'entreprendre des actions qui auraient pu modifier les équilibres favorisant leur sort immédiat. Par contre, les habitants des villages, subissant bien davantage les dégâts sanitaires, étaient sensibles aux protestations contre les pollutions radioactives et leurs conséquences. Au total, malgré les interventions parfois musclées du pouvoir et des médias officiels contre « Planète de l'Espoir », celle-ci a gagné plus de 70 procès en matière de défense des droits des citoyens devant des tribunaux russes, ainsi que deux actions devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (en 2011 et 2015).

Ces actions rejoignent plus d'un demi-siècle de controverses sur les effets biologiques des rayonnements ionisants. Nous n'entrerons pas dans ces débats, sinon pour faire deux remarques. D'abord, on constate le caractère répétitif, voire circulaire, des arguments échangés dans la littérature scientifique sur l'impact sanitaire des irradiations. Comme si les connaissances n'avaient guère progressé, qu'on ne pouvait que reprendre les mêmes types d'études épidémiologiques, déplorer la maigreur des statistiques, et conclure selon sa conviction intime quant aux dangers ou à leur absence. Le discours dominant étant clairement que le danger est faible ou nul. Les rapports et décisions (de financement, en particulier) des principaux comités et instances internationales du domaine reflètent nettement ce point de vue. Or tant Maïak que Hanford constituent des sources uniques d'information sur les effets sanitaires complexes dû à l'irradiation prolongée par l'ingestion de radioéléments dont les parcours biologiques diffèrent grandement. L'importance de comprendre ces effets est grande pour évaluer les conséquences d'accidents industriels, passés ou à venir, sur des réacteurs en cours de fonctionnement ou en voie de démantèlement. Or les chercheurs du domaine ont le plus grand mal à faire financer de telles études. Ce domaine scientifique serait-il resté figé et isolé, à l'écart des révolutions qu'a connu la biologie au cours des décennies passées ? La deuxième remarque touche à l'expertise scientifique. On constate que dans ce cas particulier, la composition des principaux comités scientifiques et des organes de gestion sanitaire qui en sont issus est d'une stabilité, d'une homogénéité pluridécennale. On songe à l'organisation des groupes d'« experts » si controversés en matière pharmaceutique ou environnementale, et à ses effets. Sauf qu'en matière de radiobiologie, le nombre des personnalités dominant les organismes internationaux est encore bien plus réduit (environ une dizaine), et leur proximité avec les décideurs étatiques et industriels d'autant plus grand. Ceci alors que les décisions prises ont un impact non seulement sur le public, mais sur la manière dont sont effectués et perçus les choix économiques et politiques concernant le nucléaire. Ce groupe restreint contrôle généralement la distribution des subventions de recherche, et l'effet sur les thématiques de recherche et leur originalité est immédiat. Par manque d'intérêt, par choix délibéré, par pression de lobbies des voies de recherche peuvent être laissées en friche faute de soutien financier. Un comité de l'Organisation Mondiale de la Santé peut ainsi se donner les moyens de ne pas chercher, d'ignorer (délibérément ou non) un domaine ou une approche, et selon le mot bien connu [9] véritablement construire de l'ignorance. Voire, comme cela s'est produit pour les travaux publiés à l'époque Eltsine sur les effets d'irradiation dus à Tchernobyl, un groupe de ces experts internationaux peut rejeter des résultats de recherche publiés dans des revues à comité de lecture, au nom d'une « non-conformité à une méthodologie adéquate » définie selon leurs propres critères [10]. On pense aux chercheurs tout aussi compétents et respectables que leurs collègues occidentaux, ayant travaillé dans les conditions qu'on imagine à Tchernobyl ou Maïak, apportant à leur discipline des trésors de résultats originaux certes toujours critiquables comme tous les autres et soumis à cet humiliant refus d'échange scientifique par un comité de quelques collègues au cours d'une très brève visite.

Cette forme d'ignorance imposée d'en haut, à l'intérieur même du monde des chercheurs par argument d'autorité, n'est certes pas inconnue dans d'autres domaines. Elle nie des valeurs essentielles du travail scientifique : respect des faits et des personnes, souci de comprendre avant de juger, critique argumentée, honnêteté absolue. Ces comportements sont ceux du « village nucléaire » (lobby combinant industriels, scientifiques et administrateurs) dénoncés après le désastre de Fukushima. Ils sont confortés par un accord de 1959 selon lequel l'Organisation Mondiale de la Santé est tenue de soumettre tous ses avis concernant l'effet des radiations nucléaires aux autorités de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, dont les statuts mêmes en font un vecteur du développement de l'industrie nucléaire. Le problème des biais de jugements, dans ces conditions, est critique.

Manipuler l'ignorance lorsqu'elle préserve des intérêts, voilà qui est répandu. Mais si le rapport de forces la rend possible, la coercition est plus efficace à court terme. L'État russe considère toujours Maïak et sa production comme « stratégique », et ne recule pas devant des procédés répressifs ou d'intimidation. C'est ainsi que Nadezda, accusée d'espionnage puis menacée d'emprisonnement, a dû fuir son pays avec ses enfants pour préserver leur liberté et leur avenir.

Or il faut interroger la nature du caractère stratégique de Maïak. Un site militaire hier, pacifique et industriel aujourd'hui ? On constate le caractère parfaitement « dual » du nucléaire, militaire ou civil en fonction d'une stratégie politique. L'État pilote de fait le site. Les installations ont été reconverties pour extraire le Pu du combustible usé et le réintroduire dans l'uranium faiblement enrichi de réacteurs (c'est le procédé « MOX » également développé en France). Elles peuvent aussi retraiter le Pu des bombes, et donc constituer un auxiliaire du désarmement ; les stocks de Pu pourraient être utilisés dans de futurs réacteurs (« surgénérateurs ») à neutrons rapides Mais leur réutilisation pour des armes n'est pas exclue dans le contexte de tensions que nous connaissons actuellement : la Russie, comme les États-Unis, a annoncé une « mise à jour » spectaculaire de ses équipements militaires.

Pendant ce temps, la crise économique

russe aidant [11], le nettoyage et la décontamination

des milliers de km2 autour et en aval de Maïak n'est pas

près d'être une priorité. ROSATOM nie toute

pollution ou danger. Or en 2006 déjà, une commission

environnementale du Parlement russe avait examiné la solidité des barrages

construits pour empêcher les eaux radioactives issues de

Maïak de rejoindre

l'immense fleuve Ob qui traverse la Sibérie. Dans ces régions de terres humides, ces barrages

étaient au bord de la rupture. Pratiquement rien n'a été

fait depuis pour les consolider.

La commission estimait à environ 20 fois Tchernobyl la

quantité de radioactivité retenue derrière

ces barrages incertains. S'ils cèdent,

l'ignorance ne protégera personne.

la solidité des barrages

construits pour empêcher les eaux radioactives issues de

Maïak de rejoindre

l'immense fleuve Ob qui traverse la Sibérie. Dans ces régions de terres humides, ces barrages

étaient au bord de la rupture. Pratiquement rien n'a été

fait depuis pour les consolider.

La commission estimait à environ 20 fois Tchernobyl la

quantité de radioactivité retenue derrière

ces barrages incertains. S'ils cèdent,

l'ignorance ne protégera personne.

Nous remercions la Professeure Kate Brown (Université du Maryland, Baltimore) pour de précieuses discussions sur les sujets évoqués dans cet article.

Notes :

[1] Pour juger de l'ampleur requise, comparons au site

américain de production mieux connu à

Hanford : sur 1500 km2, neuf réacteurs dont deux énormes

(jusqu'à 4,4 GW) ; cinq immenses usines, véritables

« canyons » (300 m de long, 50 m de largeur,

30 m de hauteur, à moitié enterrées) capables

de traiter entre 2 et 30 tonnes de combustible par jour, pour

obtenir au total, en 40 années, environ 70 tonnes de Pu,

soit compte tenu de la densité élevée

de cet élément l'équivalent d'un cube

de 1,5 m de côté. Aux deux sites, les déchets

stockés sur place, dans des conditions dites « transitoires »

(prévues pour durer entre 20 et 50 ans), contiennent des

éléments radioactifs à durée de vie

plus ou moins longue (de 300 ans à plusieurs millions d'années)

émettant au total plusieurs centaines de millions de curies.

[2] Voir le livre remarquable de l'historienne américaine

Kate Brown, Plutopia (Oxford Univ. Press, 2013), compte-rendu

sensible et analyse rigoureuse, qui souligne la similitude des

évolutions techniques et humaines à Maïak et

à Hanford pendant la guerre froide. Le livre fait également

état des conséquences de la manière dont

les effets de pollution radioactive ont affecté à

la fois les débats scientifiques et les mesures de protection

dans le domaine de la radiobiologie.

[3] Aux États-Unis, ce secret sera levé en

1946, les sites restant bien entendu fermés et isolés.

[4] Voir par ex. M. Susan Lindee, American Science and

the Survivors at Hiroshima, Univ. of Chicago Press (1994)

[5] Voir Final Report Advisory Committee on Human Radiation

Experiments (1995), U.S. Government Printing Office, Washington,

D.C. 20402 USA. https://ia800209.us.archive.org/2/items/advisorycommitte00unit/advisorycommitte00unit.pdf.

Un avis très intéressant d'un rapporteur dissident,

est https://bioethicsarchive.georgetown.edu/achre/final/jay_katz.html.

Voir aussi, par ex., les articles du New York Times : http://nyti.ms/1OWirgg

et https://nyti.ms/2jIkRXf.

[6] F. W. Putnam, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 95 (1998)

5426 : "There were conflicting objectives in the undertaking.

On the American side, there was recognition of the urgent need

for research on the medical and genetic aftereffects of radiation,

but the military authorities also had interest in the offensive

and defensive implications of atomic radiation. On the Japanese

side, there was an unmet expectation of medical care coupled with

a suspicion of the American motives. There were other problems

(...) All of these elements led to a troubled first decade for

ABCC."

[7] Cf. par ex. https://www.youtube.com/watch?v=4kG9kD8bPnA

[8] Ce terme a été inventé en URSS

bien avant Tchernobyl. Plusieurs membres de la famille de Nadezda

ont fait partie des liquidateurs. Sa mère, médecin,

a été confrontée directement aux malades

des pollutions de la Techa.

[9] R. Proctor et L. Schiebinger, Agnotology, the Making

and Unmaking of Ignorance, Stanford Univ. Press, 2008.

[10] Voir par ex. Adriana Petryna, Bulletin of the Atomic

Scientists 67(2) 30-37 (2011) ; T. A. Mousseau et al., Nature

437, 1089 (2005), ainsi que leurs nombreuses références.

Voir aussi l'éditorial de E. Holt dans Lancet, Vol. 375

du 24 avril, 2010.

[11] A titre de comparaison, les autorités américaines

estiment encore à plus de $ 100 milliards le coût

de cette opération (engagée depuis 1990) à

Hanford, dont la fin n'est pas prévue avant 2060.

Panorama de l'Oural du Sud, 20 décembre 2007:

L'une

des entreprises les plus secrètes de la région,

l'Association de production de Maïak, dévoile peu

à peu ses secrets. En novembre dernier, une commission

spéciale a déclassifié les derniers documents

relatifs à cette entreprise, conservés aux archives

régionales. Il convient de préciser que ces documents

étaient loin d'être classifiés top secret.

Les documents recelant de véritables secrets d'État

et révélant les activités de cette entreprise

sont conservés dans les archives fermées de Maïak

et de Rosatom. Ces archives sont inaccessibles et les documents

restent classifiés, malgré l'expiration du délai

de prescription de trente ans.

À cette époque,

tout document relatif de près ou de loin à Maïak

était classifié. Les archives nous ont remis des

documents déclassifiés à la fin de cette

année-là. Diffuser de telles informations pouvait

entraîner de longues peines de prison. Aujourd'hui, ces

documents ne nous semblent plus secrets. Qu'y a-t-il de si particulier

dans un dépliant qui détaille l'emplacement précis

des terrains alloués à la construction de l'usine

n° 817 du ministère de l'Intérieur ?

Aujourd'hui, tout le monde dans l'Oural du Sud connaît l'emplacement

de la ville fermée d'Ozersk, où fut construite en

1946 l'usine secrète n° 817 du ministère

de l'Intérieur : l'usine chimique Maïak.

Pour comprendre l'importance

des documents déclassifiés, nous avons sollicité

l'avis de Vladimir Novoselov, professeur, membre de la commission

interministérielle régionale de déclassification

et expert reconnu en histoire de l'industrie nucléaire.

Il travaille depuis de nombreuses années sur des dossiers

classifiés, non seulement à Tcheliabinsk et Ozersk,

mais aussi à Moscou, Iekaterinbourg, Saint-Pétersbourg

et dans d'autres villes. Notre interlocuteur apporte un éclairage

unique sur l'histoire de l'industrie nucléaire russe, fruit

de ses échanges avec de nombreux scientifiques nucléaires

de renom et de l'analyse de documents d'archives classifiés.

Vladimir Nikolaïevitch,

malgré le nombre considérable de publications et

d'ouvrages consacrés à Maïak, de nombreux documents

restent classifiés. Que savons-nous réellement de

Maïak ?

La situation de l'industrie

nucléaire est extrêmement complexe, et j'ignore quand

sa véritable histoire sera reconstituée. En effet,

malgré l'abondance de publications, des documents cruciaux

du ministère de la Construction mécanique moyenne,

aujourd'hui Rosatom, n'ont toujours pas été déclassifiés.

Les documents relatifs à Maïak n'ont été

que partiellement déclassifiés, et ceux concernant

Snezhinsk restent classifiés. À Tcheliabinsk, les documents de l'industrie

nucléaire ne sont déclassifiés que parce

que les services de sécurité ont initialement supprimé

toute information susceptible d'éclairer la nature, le

contenu et les conditions d'exploitation de cette entreprise.

Par conséquent, les documents transmis des villes nucléaires

de l'Oural du Sud aux archives d'État sont pratiquement

sans valeur. L'intérêt pour

ce sujet est vif, mais les informations sont rares, ce qui explique

la parution de publications manifestement fabriquées. Les

documents déclassifiés le 15 novembre par notre

commission n'ont pas d'importance significative en soi, mais ils

constituent de nouveaux éléments de connaissance

sur les activités de ces entreprises fermées.

- Comment expliquer

le secret accru entourant des documents vieux de plus d'un demi-siècle

?

« Je pense que

si nous reconstituons l'ensemble des faits, des éléments

que nous ne souhaiterions pas révéler aux autorités,

et notamment à la direction de Minatom, apparaîtront.

Ce n'est qu'alors que la vérité éclatera

: l'accident de 1957 était-il un accident ou une erreur

systémique ? »

Nombres pièges

- Quelles données

précises restent classifiées ?

L'étude de Mayak

s'est déroulée en plusieurs étapes. Dans

un premier temps, nous avons reconstitué les faits et les

principaux événements. Ce travail est aujourd'hui

en grande partie achevé, mais pas encore totalement. Nous

ne comprenons toujours pas pleinement le problème de la

contamination radioactive dans notre région. Nous n'avons

pas une vision claire du lien entre les procédés

de production sous-jacents et leurs conséquences :

la contamination. De nombreux travaux de spécialistes ont

traité ce sujet. Mais en tant que phénomène

social, il n'a pas encore été étudié.

Par exemple, nous ignorons

encore la quantité de radioactivité rejetée

dans l'air ou dans les cours d'eau durant les premières

années d'exploitation de Mayak. Tout ce qu'ils publient

est soit un mensonge, soit une demi-vérité, et pour

des raisons évidentes, les chiffres sont clairement sous-estimés.

Pourtant, tous les calculs, les réinstallations, les aides

et la nature des problèmes de santé reposent sur

ces chiffres !

-

Comment pouvez-vous être aussi sûr que les chiffres

officiels sont sous-estimés ?

« Cela ressort

clairement des documents. Je vais vous donner un exemple simple.

Je lis un document signé par Lavrentiy Beria : retirer

tous les débitmètres, tous les radiomètres

du système de surveillance des rejets de déchets

radioactifs, car un spécialiste pourrait facilement calculer

la capacité de l'usine à partir de ces données.

Des soudeurs sont venus et ont tout découpé. C'était

en 1949. »

Extrait du procès-verbal

secret de la première conférence du parti à

Ozersk, le 16 août 1956 :

« Les

accidents, les dysfonctionnements et les infractions aux procédures

continuent de se produire en production. Ainsi, dans les principales

installations, au cours du premier semestre 1956, 26 accidents

et 43 infractions aux procédures ont été

enregistrés. La perte d'un seul produit dans l'installation

n° 25 a coûté à l'État 1,5

million de roubles. Si l'on examine les données des sept

premiers mois de l'année en cours relatives aux causes

des accidents et des infractions, on constate que plus de 80 %

des accidents sont dus à une négligence, à

un manque de vigilance et à un relâchement de la

vigilance industrielle ; environ 20 % sont dus à

des infractions aux procédures, car de légères

déviations commises par le personnel de maintenance ne

sont pas rapidement corrigées par la direction et, de ce

fait, dégénèrent en accidents majeurs. Dans

certains secteurs, des collègues travaillent depuis longtemps,

persuadés de maîtriser les nouvelles technologies,

et se permettent de négliger les procédures, d'ignorer

les relevés des instruments et de réaliser les opérations

en violation des instructions. »

- Et il ne restait

plus aucune donnée ?

Nous avons découvert

par hasard un dossier très intéressant derrière

une armoire dans les archives de Mayak. Il s'avère que

l'équipement avait été mis hors service,

mais que les personnes chargées de prélever manuellement

de l'eau de la rivière Techa toutes les quelques heures

pour mesurer la radioactivité étaient toujours en

poste. Elles consignaient ces mesures jour après jour.

Grâce à ces résultats, nous reconstituons

actuellement les chiffres réels. Il apparaît que

la nature de l'exposition aux radiations durant les premières

années d'exploitation de la centrale était quelque

peu différente. On pensait que l'exposition la plus grave

était interne, via l'eau potable. Mais il s'avère

que c'était l'exposition externe, un rayonnement gamma

très puissant, qui était la plus dangereuse.

Dans le vieux Metlino,

sur les rives d'un étang le premier plan d'eau où

furent déversés des déchets radioactifs ,

la radioactivité était si intense que deux ou trois

heures passées sur la rive suffisaient à provoquer

une grave irradiation. C'est pourquoi ce

village fut parmi les premiers à être rasés,

dès 1951, bien avant l'accident. [...]

Il y a dix ans, Vitaly

Tolstikov et moi avons publié un livre, « La

trace atomique dans l'Oural ». Il figure dans les

collections de la Bibliothèque du Congrès américain

et de la British Library, et des professeurs japonais le citent.

Nous avons passé un an à éplucher les archives

de Maïak, découvrant une foule d'informations intéressantes,

mais nous n'avons pas pu toutes les publier. La première

objection du regretté directeur de Maïak, Viktor Fetisov,

fut la modification des chiffres. Il nous a dit : « Maïak,

Rosatom et les plus hautes instances gouvernementales avancent

les mêmes chiffres, mais vos données donnent des

résultats différents. Qui croiront-ils ? »

On nous a conseillé d'éviter de créer des

problèmes. Les chiffres officiels restent donc inchangés.

Nous prévoyons actuellement de republier notre livre, en

y ajoutant de nouveaux documents déclassifiés.

Extrait du compte

rendu intégral top secret de la deuxième conférence

du parti d'Ozersk, 30 novembre 1957 :

« Au cours

des dix premiers mois de cette année seulement, on a dénombré

32 accidents et 51 infractions techniques majeures. L'État

a subi des pertes de plus de 9 millions de roubles (sans compter

l'accident survenu le 29 septembre dernier). » « Un

accident majeur s'est produit sur le site n° 24 en mai.

Suite à cet accident, une consigne a été

émise et appliquée sur l'ensemble des sites. Or,

six mois plus tard, un accident similaire se produit sur le site

n° 156. »

« Il faut bien

dire que les accidents majeurs survenus sont dus à l'ignorance.

Notre secteur est récent et, outre les infractions, de

nouveaux problèmes apparaissent. Après le dernier

accident, deux commissions d'enquête, composées notamment

d'universitaires, ont été mises en place. Ce n'est

que maintenant que la vérité a éclaté.

Mais il y a 10, 5 ou même 3 ans, ni les ingénieurs

ni les scientifiques de notre entreprise n'en savaient rien. »

UNE BOMBE DANS UN

PAYS EN ARRIÈRE

En consultant des

documents d'archives déclassifiés l'an dernier,

j'ai découvert de nombreux faits intéressants indiquant

que les accidents à Mayak étaient fréquents.

Comment se fait-il qu'une installation fermée, dotée

d'une discipline et d'une surveillance aussi strictes, n'ait pas

pu gérer ces problèmes ?

Il y a eu de nombreux

accidents, dont certains assez bizarres. Par exemple, le directeur

de Maïak était à la chasse et, passant près

d'un vieux barrage retenant de l'eau radioactive, il s'est aperçu

qu'il avait été emporté par les eaux et qu'il

était sur le point de céder. Des réparations

d'urgence ont été mises en place et l'écosystème

de la région a été sauvé in extremis.

Boris Borokhovich m'a raconté cet incident en personne.

Ce fait montre à

quel point la situation autour de Mayak était précaire.

En réalité,

nous avons créé l'industrie nucléaire par

miracle. En 1925, 80 % de la population du pays vivait en zone

rurale. Quel genre de culture technologique et industrielle pouvait-on

imaginer dans un pays agricole ? À l'époque,

nous étions même incapables de fabriquer un connecteur

électrique fiable ! Lors des premiers lancements de

fusées, des accidents survenaient fréquemment à

cause de défaillances de connecteurs, et nous devions importer

des prises et des fiches ordinaires. Quelle bombe atomique !

Oui, les services de renseignement ont fourni 30 000

pages d'informations. Mais où trouver l'oncle Vasya

pour fabriquer une pièce à partir de ces plans ?

Et où trouver une machine pour l'usiner ? Il n'y avait

rien ! Par exemple, on avait besoin de mercure pour un réacteur

nucléaire. Le pays a été privé de

thermomètres à mercure pendant deux ans, car tout

le mercure était utilisé pour le premier réacteur

nucléaire.

Et pourtant, nous avons

fabriqué une bombe. Le premier réacteur d'Ozersk

était entièrement expérimental, et personne

ne savait ce qu'il ferait réellement. Il aurait pu exploser

à tout moment, et à plusieurs reprises. Mais il

n'a pas explosé.

Extrait d'un rapport

secret adressé au président du comité exécutif

régional, le camarade Bezdomov, daté du 17 mars

1953 :

« La construction

de puits est particulièrement insatisfaisante dans les

villages situés en amont de la rivière Techa. Sur

les 38 puits prévus, seuls 7 ont été construits.

Dans le village de Taskino, trois puits doivent être forés ;

l'un d'eux a été creusé, mais n'a pas encore

été mis en service, le comité exécutif

du district n'ayant pas pu fournir le bois nécessaire à

l'exploitation forestière. Dans le village de Nadyrov Most,

aucun des trois puits prévus n'existe Nous estimons que

le plan de construction pour le district de Kunashaksky est sous-estimé.

Selon les premières estimations, il faudrait y ajouter

18 à 20 puits. »

D'après les

souvenirs de Svetlana Slukinova, qui vivait dans le village de

Kunashak dans les années 1950 :

« À l'époque, personne n'avait

peur de la Techa, malgré les panneaux. L'été,

en revenant de la ville, nous descendions à l'arrêt

de bus « Nadyrov Most ». Ce village n'existe plus.

Il y avait un snack où l'on pouvait manger un morceau après

le trajet. Nous buvions l'eau de la Techa en la puisant à

la main, et nous nous y lavions aussi, nous débarrassant

de la poussière de la route grâce à son eau

fraîche. La rivière était entourée

d'un filet, mais celui-ci a été arraché.

Officiellement, nous ne sommes pas considérés comme

des victimes, mais mes camarades de classe, moi y compris, avons

souffert et souffrons encore de graves problèmes de thyroïde

et de peau, et les garçons, dès l'âge de 17

ans, ont développé des maladies cardiaques. Beaucoup

d'entre eux sont aujourd'hui décédés.

»

NUAGE RADIOACTIF

AU-DESSUS DE LA ZONE

On en parle rarement,

mais la toute première contamination historique est venue

de l'atmosphère. Les radiations n'ont pénétré

dans l'eau qu'en 1949, au début de la production radiochimique.

Or, le réacteur lui-même a commencé à

fonctionner en juin 1948. Immédiatement après sa

mise en service, un accident s'est produit. Cette histoire reste

floue. Plusieurs sources primaires en donnent des versions différentes.

Une chose est sûre : la

mise en service du réacteur a débuté par

un accident, et il n'a réellement commencé à

fonctionner que deux mois après sa mise en service officielle. Alors, qui peut dire ce qui s'est réellement

passé le 19 juin 1948 ? C'est pourquoi une reconstitution

historique approfondie est nécessaire. Dès le premier

jour de fonctionnement, le réacteur a rejeté automatiquement

des déchets radioactifs dans l'atmosphère. De tels

rejets accidentels étaient assez fréquents à

l'époque. Et au moment de l'accident de 1957, la région

de Maïak était contaminée.

Peu de gens savent qu'un nuage radioactif a été

observé entre Kounasak et Sysert dans les années

1950, et ce pendant plusieurs années. Des documents contiennent

même une carte de ce nuage. Sa découverte fut totalement

fortuite. En 1956, des scientifiques commencèrent

à étudier l'atmosphère autour de Maïak.

Deux avions prélevèrent des échantillons

d'air. Ils parvinrent à en obtenir un juste avant l'accident

de 1957. Grâce à ces études, il devint clair

comment l'atmosphère avait évolué après

l'accident. Le nuage fut alors découvert, mais l'information

fut immédiatement classifiée.

Si l'atmosphère

avait servi de fluide caloporteur au réacteur, les travaux

auraient été entrepris immédiatement. Or,

l'installation d'un système de protection contre les émissions

atmosphériques n'a débuté que dix ans après

la mise en service de la centrale. Les cheminées contenaient

des niveaux de radiation si élevés que des combinaisons

hermétiques spéciales, semblables à celles

des cosmonautes, étaient portées lors des interventions

dans les zones exposées. Les fumées radioactives

se dispersaient à travers les hautes cheminées sur

de vastes zones [...].

COMMENT LA FUITE

A ÉTÉ AGGRAVÉE

Parmi les documents

déclassifiés cette année, il y a toute une

série que j'appellerais « la paperasserie administrative

des puits ». Ils montrent comment, pendant longtemps, les

habitants des quartiers entourant Mayak ont été

obligés de construire des puits, et comment ils ont ignoré

ces réglementations.

« Le fait est

que personne ne savait à quoi servaient ces puits. À

l'époque, même les plus hauts responsables avaient

l'interdiction formelle d'utiliser le mot « radiation ».

Pour vous donner un exemple, je peux vous raconter une anecdote.

Lorsque de gros poissons gras sont apparus dans la rivière

Techa au milieu des années 1950, le comité régional

du parti s'en est emparé : toute la pêche a

été servie à notre cantine. Pendant deux

ans, le comité régional du parti a survécu

grâce à ces poissons radioactifs ; on sait même

combien de quintaux ils ont consommés. »

Le comité régional

du parti, maître de la situation, n'a pas saisi la gravité

et le danger de la situation, sans parler des habitants ! Ces

derniers pensaient qu'on leur avait imposé de creuser des

puits et ne jugeaient pas cette tâche routinière

particulièrement importante. Habitant au bord de la rivière,

ils ne voyaient pas l'intérêt de parcourir 150 mètres

jusqu'au puits. Si on leur avait expliqué, ils auraient

sans doute agi autrement.

Il y a eu un autre incident

cocasse. La direction avait pour mission d'attirer les gens aux

puits. Un malin a suggéré : inondons la rivière

Techa avec un produit immonde ; ça empestera et on ne pourra

plus s'approcher de la rive. Ils ont accepté. Ils ont fait

venir une énorme cuve de produit chimique et ont commencé

à réfléchir à l'endroit où

la déverser dans la Techa. Le service d'hygiène

et d'épidémiologie l'a découvert et a conclu

: « Les conséquences sont imprévisibles »,

interdisant ainsi le rejet du liquide suspect dans la rivière.

T. Goncharova